青春力量賦能非遺傳承:廣西民族師范學院學子讓壯錦煥發新彩

當古老紋樣融入現代生活,當傳統壯錦實現“七十二變”,一場由青年主導的非遺傳承實踐正生動上演。2025年7月至8月,廣西民族師范學院“經緯木語”壯錦實踐團踏上壯錦傳承之路,從非遺傳承人的工作室到邊關村落的院落,以腳步丈量文化根脈,用雙手傳遞非遺溫度,讓被譽為壯族文化“活化石”的壯錦在新時代綻放別樣光彩。

為探尋壯錦技藝的根脈,實踐團先后走訪了壯錦非遺傳承人譚湘光、范麗華的工作室,并前往廣西壯族博物館、百益上河城開展實地調研,通過訪談、文獻研究等方式深入學習。在廣西壯族博物館,豐富多樣的壯錦文創產品讓成員們直觀感受到壯錦在現代設計中的創新應用;在百益上河城,專業講解老師詳細介紹了壯錦及譚湘光大師的事跡,成員們就壯錦相關問題展開深入訪談;而在譚湘光大師工作室,成員們近距離觀摩大師創作,欣賞其原創的眾多壯錦作品,聆聽關于壯錦紋樣寓意、制作工藝的講解,深切感受大師對壯錦的深厚情感。

圖為實踐團成員與非遺壯錦傳承人譚湘光、范麗華合影。廖婉君攝

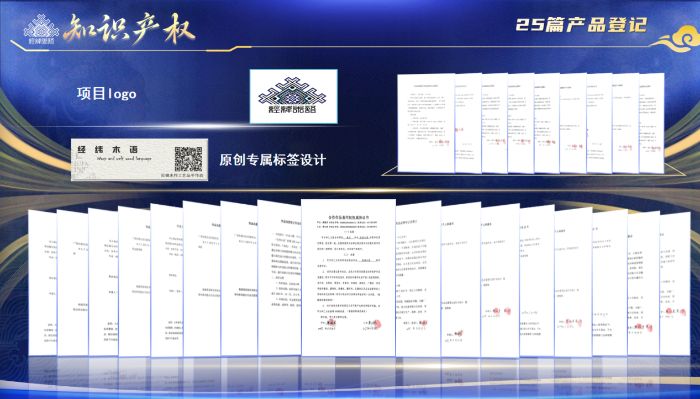

在學習借鑒的基礎上,實踐團成員積極投身壯錦產品的創作設計,豐富壯錦新應用。系統學習文創產品開發流程,從市場調研確定受眾需求,到提取壯錦核心紋樣進行簡化設計,再結合實用場景選擇載體,從小巧精致的飾品和文創入手展開創作。目前,團隊已有25余件產品正在進行產品登記,5項外觀專利處于申請階段。

圖為實踐團成員創作產品登記合集。廖婉君制圖

7月中旬,懷揣著傳承之心的團隊成員奔赴憑祥市柳班村、竹山村,將壯錦課堂開設到邊關村屯,讓壯錦文化的種子在邊關土壤中生根發芽。

在柳班村,實踐團通過展示壯錦布料、產品實物、講解紋樣故事等方式,向村民和兒童普及壯錦歷史。針對當地兒童,團隊精心設計了手工制作體驗環節,提供手工材料,指導孩子們完成壯錦三角粽、崇錦故事冰箱貼等作品。現場50余名首次接觸壯錦的兒童,在實踐隊員的幫助下,都完成了帶有個人創意的小作品。

圖為實踐團與孩子們共同制作壯錦作品。黃禾茵攝

此次活動還吸引了50余位村民和游客參與。從初聞壯錦只覺好看,到聽完講解后了解并愛上壯錦,大家在互動中與實踐團成員共同感受壯錦文化的魅力,并一起展示了制作成果。

廣西民族師范學院“經緯木語”壯錦實踐團表示,將繼續探索更多壯錦文化傳播的有效方式,助力非遺傳承與鄉村文化振興深度融合,讓壯錦這一古老文化瑰寶在青春力量的賦能下持續煥發新活力。(通訊員:廖婉君 趙晶晶 黃江艷 田雨露 何雨晴 羅冬梅 唐珊 黃禾茵 吳真龍)

圖為實踐團與村民們合影。唐珊攝

- 來源:廣西民族師范學院

- 發布時間:2025-08-18 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 廉風潤邊關 青春建新功—廣西民族師范學院“清風筑廉”實踐團助力邊關鄉村廉潔建設

- 2025年7月14日-16日,廣西民族師范學院“清風筑廉”實踐團赴憑祥市竹山村、柳班村,以“清風拂鄉野,廉潔潤民心”為主題開展暑期“三下

- 08-18 關注:0

- 青春力量賦能非遺傳承:廣西民族師范學院學子讓壯錦煥發新彩

- 2025年7月至8月,廣西民族師范學院“經緯木語”壯錦實踐團開展壯錦非遺傳承實踐活動。團隊先走訪壯錦非遺傳承人工作室、博物館等地調研

- 08-18 關注:0

- 廣師大音院學子三下鄉:遇守藝之人,傳山間清歌

- 7月中上旬,廣東技術師范大學“音躍而聲·樂響廣師”突擊隊為深入了解客家山歌文化傳承現狀,專訪了河源市客家山歌傳承人丘雪云老師

- 08-18 關注:3

- 廣師大音院學子三下鄉:非遺與美育共美,青春為基層添彩

- 2025年7月8日—7月17日,廣東技術師范大學音樂學院“音躍而聲・躍響廣師”志愿服務隊為期十天的三下鄉活動圓滿落幕。此次活動依

- 08-18 關注:6

- 長安大學赴內蒙古“體育紐帶連紅都·團結薪火傳北疆”暑期社會實踐順利開展

- 近日,為深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想,引導青年學子在實踐中學思踐悟中華民族共同體意識,長安大學“體

- 08-18 關注:1