大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

丹心照荊楚|知行領(lǐng)袖對(duì)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的偉大見解

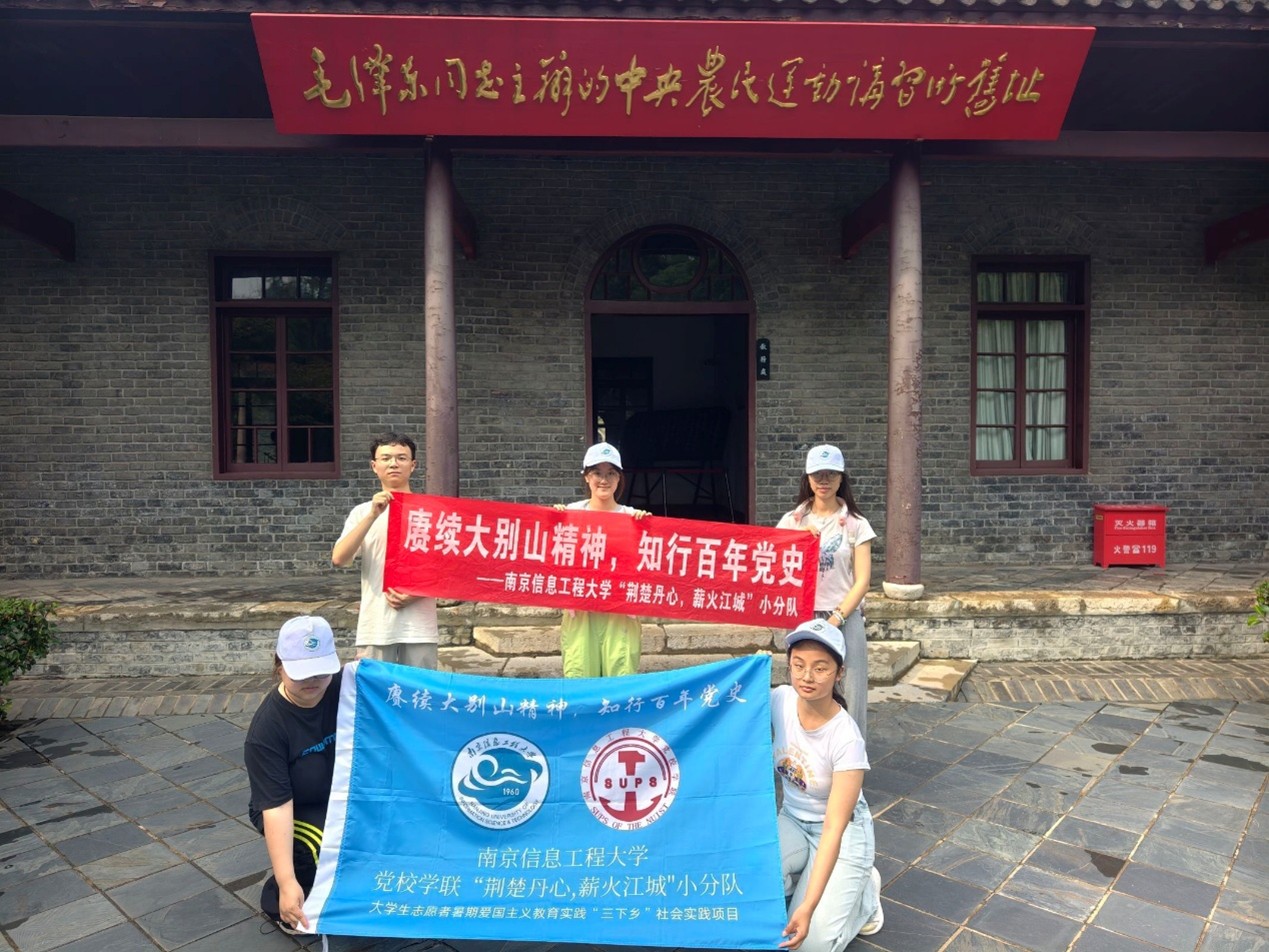

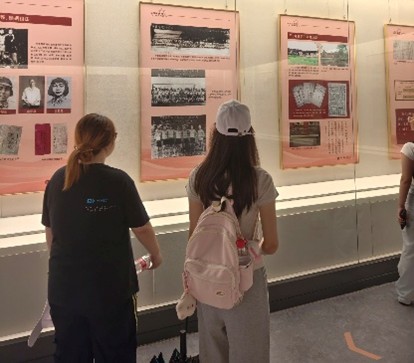

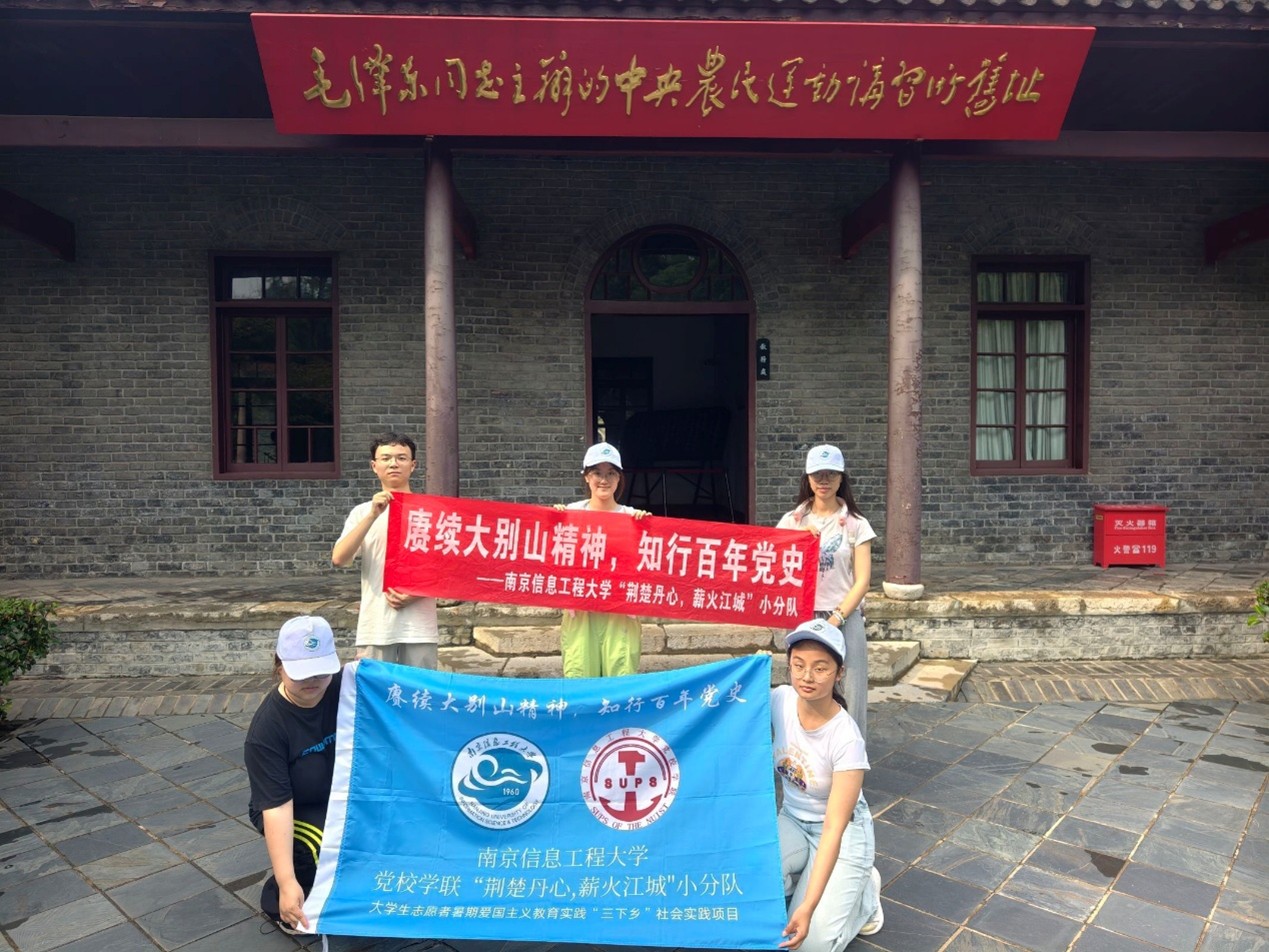

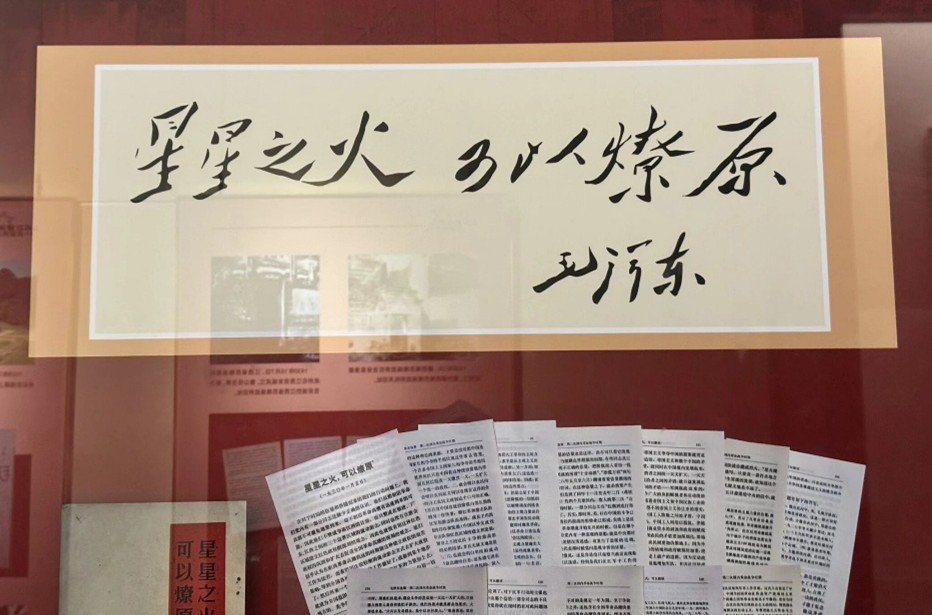

為了探尋大革命時(shí)期黨的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)經(jīng)過,傳承和弘揚(yáng)前輩們崇高的精神,“荊楚丹心,薪火江城”小分隊(duì)踏入了中央農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館。在參觀學(xué)習(xí)的過程中,團(tuán)隊(duì)成員感受到了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)對(duì)于大革命的重要作用,并從蘇區(qū)的故事中汲取了精神力量,激發(fā)自身的愛國情懷和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

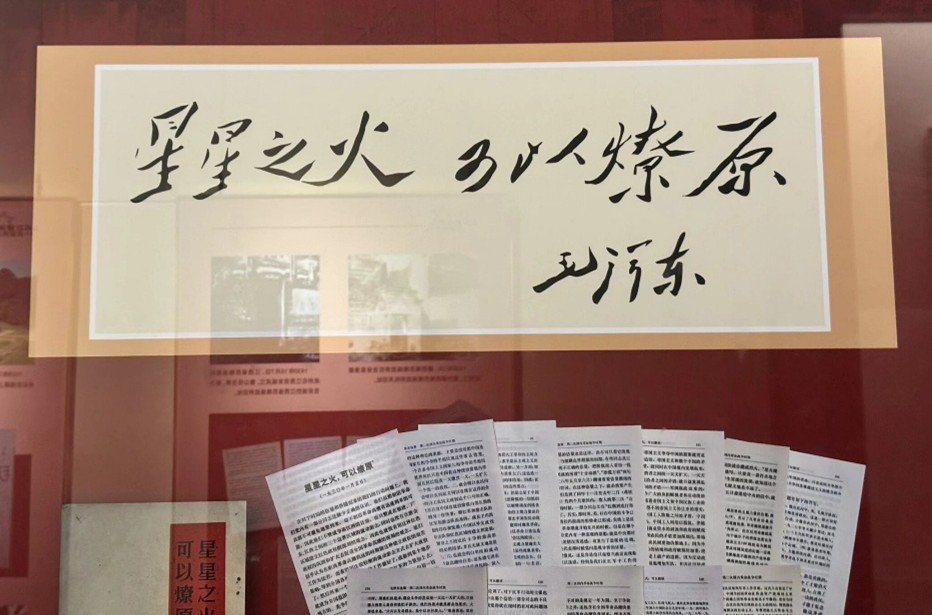

領(lǐng)袖對(duì)農(nóng)民問題十分重視。1926年9月,他發(fā)表《國民革命與農(nóng)民運(yùn)動(dòng)》一文,論述了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)與國民革命的關(guān)系,指出農(nóng)民問題是國民革命的中心問題,宗法封建的地主階級(jí)特權(quán),要靠“農(nóng)民從鄉(xiāng)村中奮起打倒”。他指出,與工人階級(jí)首先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)斗爭不同,“鄉(xiāng)村的農(nóng)民,則一起來便碰著那土豪劣紳大地主幾千年來持以壓榨農(nóng)民的政權(quán)(這個(gè)地主政權(quán)即軍閥政權(quán)的真正基礎(chǔ)),非推翻這個(gè)壓榨的政權(quán),便不能有農(nóng)民的地位,這是現(xiàn)時(shí)中國農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的一個(gè)最大的特色”。12月20日,領(lǐng)袖出席湖南全省第一次農(nóng)、工代表大會(huì)的歡迎會(huì),在作《工農(nóng)商學(xué)聯(lián)合的問題》演說時(shí)指出:“國民革命是各階級(jí)聯(lián)合革命,但有一個(gè)中心問題。國民革命的中心問題,就是農(nóng)民問題,一切都要靠農(nóng)民問題的解決。”1927年1月4日至2月5日,領(lǐng)袖到湖南的湘潭、湘鄉(xiāng)、衡山、醴陵和長沙等縣考察農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。他召集農(nóng)民和農(nóng)運(yùn)工作者開各種類型的調(diào)查會(huì),獲得大量第一手材料,寫成《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》,于3月在《戰(zhàn)士》周報(bào)上公開發(fā)表。在這個(gè)報(bào)告中,他熱烈贊頌農(nóng)民群眾打翻鄉(xiāng)村封建勢力的偉大功績,尖銳地批駁黨內(nèi)外責(zé)難農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的各種謬論,闡明農(nóng)民斗爭同革命成敗的密切關(guān)系。他指出:“國民革命需要一個(gè)大的農(nóng)村變動(dòng),辛亥革命沒有這個(gè)變動(dòng),所以失敗了。現(xiàn)在有了這個(gè)變動(dòng),乃是革命完成的重要因素”,一切革命的黨派、革命的同志,都應(yīng)當(dāng)站在農(nóng)民的前頭領(lǐng)導(dǎo)他們前進(jìn)。他強(qiáng)調(diào):必須依靠廣大貧農(nóng)作“革命先鋒”,團(tuán)結(jié)中農(nóng)和其他可以爭取的力量,把農(nóng)民組織起來,從政治上打擊地主,徹底摧毀地主階級(jí)的政權(quán)和武裝,建立農(nóng)民協(xié)會(huì)和農(nóng)民武裝,由農(nóng)民協(xié)會(huì)掌握農(nóng)村一切權(quán)力,然后進(jìn)行減租減息、分配土地等斗爭。中共中央主管宣傳工作的瞿秋白很重視這個(gè)報(bào)告,于3月間在《向?qū)А钒l(fā)表該文的前兩章。4月,當(dāng)漢口長江書店以《湖南農(nóng)民革命(一)》作書名將此報(bào)告公開出版時(shí),瞿秋白為之寫了序。

蘇區(qū)精神

(一) 堅(jiān)定信念

堅(jiān)定信念是蘇區(qū)精神的靈魂。在風(fēng)雨如晦的革命戰(zhàn)爭年代,白色恐怖籠罩全國,革命斗爭充滿生死考驗(yàn)。遠(yuǎn)大的理想,堅(jiān)定的信念,是蘇區(qū)軍民堅(jiān)持斗爭勝利的根本動(dòng)力。

(二) 清正廉潔

清正廉潔是蘇區(qū)精神的品格。黨和蘇維埃政府注重干部作風(fēng)和反腐倡廉建設(shè),開展了黨史上第一次反腐肅貪斗爭,創(chuàng)建了“空前的真正的廉潔政府”,形成了“蘇區(qū)干部好作風(fēng)”,贏得蘇區(qū)人民的高度贊譽(yù)和衷心擁護(hù)。

(三) 求真務(wù)實(shí)

求真務(wù)實(shí)是蘇區(qū)精神的精髓。蘇區(qū)精神最本質(zhì)的內(nèi)涵是思想路線問題。蘇區(qū)時(shí)期,以毛澤東同志為代表的中國共產(chǎn)黨人,深入實(shí)際調(diào)查研究,把馬克思主義和中國革命實(shí)際相結(jié)合,創(chuàng)造性地發(fā)展了馬克思主義,指導(dǎo)中國革命一步步走向勝利。

(四) 一心為民

一心為民是蘇區(qū)精神的本質(zhì)。在黨和蘇維埃政府領(lǐng)導(dǎo)下。深入開展土地革命,發(fā)展各項(xiàng)事業(yè),真心實(shí)意地為群眾謀利益。切實(shí)解決群眾的實(shí)際困難,受到蘇區(qū)廣大人民群眾的真心擁戴,筑起了堅(jiān)不可摧的銅墻鐵壁。

作為承載特定歷史記憶的場所,中央農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館不僅是對(duì)歷史事件的記錄與展示,更折射出中國共產(chǎn)黨在革命初期對(duì)農(nóng)民問題的重視——這一理念對(duì)后續(xù)中國革命道路的選擇具有重要影響。其歷史價(jià)值不僅在于還原具體史實(shí),更在于為理解中國革命與農(nóng)民群體的關(guān)系提供了具象化的視角,具有不可替代的歷史研究與教育意義。

作者:王錦文

領(lǐng)袖對(duì)農(nóng)民問題十分重視。1926年9月,他發(fā)表《國民革命與農(nóng)民運(yùn)動(dòng)》一文,論述了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)與國民革命的關(guān)系,指出農(nóng)民問題是國民革命的中心問題,宗法封建的地主階級(jí)特權(quán),要靠“農(nóng)民從鄉(xiāng)村中奮起打倒”。他指出,與工人階級(jí)首先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)斗爭不同,“鄉(xiāng)村的農(nóng)民,則一起來便碰著那土豪劣紳大地主幾千年來持以壓榨農(nóng)民的政權(quán)(這個(gè)地主政權(quán)即軍閥政權(quán)的真正基礎(chǔ)),非推翻這個(gè)壓榨的政權(quán),便不能有農(nóng)民的地位,這是現(xiàn)時(shí)中國農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的一個(gè)最大的特色”。12月20日,領(lǐng)袖出席湖南全省第一次農(nóng)、工代表大會(huì)的歡迎會(huì),在作《工農(nóng)商學(xué)聯(lián)合的問題》演說時(shí)指出:“國民革命是各階級(jí)聯(lián)合革命,但有一個(gè)中心問題。國民革命的中心問題,就是農(nóng)民問題,一切都要靠農(nóng)民問題的解決。”1927年1月4日至2月5日,領(lǐng)袖到湖南的湘潭、湘鄉(xiāng)、衡山、醴陵和長沙等縣考察農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。他召集農(nóng)民和農(nóng)運(yùn)工作者開各種類型的調(diào)查會(huì),獲得大量第一手材料,寫成《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》,于3月在《戰(zhàn)士》周報(bào)上公開發(fā)表。在這個(gè)報(bào)告中,他熱烈贊頌農(nóng)民群眾打翻鄉(xiāng)村封建勢力的偉大功績,尖銳地批駁黨內(nèi)外責(zé)難農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的各種謬論,闡明農(nóng)民斗爭同革命成敗的密切關(guān)系。他指出:“國民革命需要一個(gè)大的農(nóng)村變動(dòng),辛亥革命沒有這個(gè)變動(dòng),所以失敗了。現(xiàn)在有了這個(gè)變動(dòng),乃是革命完成的重要因素”,一切革命的黨派、革命的同志,都應(yīng)當(dāng)站在農(nóng)民的前頭領(lǐng)導(dǎo)他們前進(jìn)。他強(qiáng)調(diào):必須依靠廣大貧農(nóng)作“革命先鋒”,團(tuán)結(jié)中農(nóng)和其他可以爭取的力量,把農(nóng)民組織起來,從政治上打擊地主,徹底摧毀地主階級(jí)的政權(quán)和武裝,建立農(nóng)民協(xié)會(huì)和農(nóng)民武裝,由農(nóng)民協(xié)會(huì)掌握農(nóng)村一切權(quán)力,然后進(jìn)行減租減息、分配土地等斗爭。中共中央主管宣傳工作的瞿秋白很重視這個(gè)報(bào)告,于3月間在《向?qū)А钒l(fā)表該文的前兩章。4月,當(dāng)漢口長江書店以《湖南農(nóng)民革命(一)》作書名將此報(bào)告公開出版時(shí),瞿秋白為之寫了序。

蘇區(qū)精神

(一) 堅(jiān)定信念

堅(jiān)定信念是蘇區(qū)精神的靈魂。在風(fēng)雨如晦的革命戰(zhàn)爭年代,白色恐怖籠罩全國,革命斗爭充滿生死考驗(yàn)。遠(yuǎn)大的理想,堅(jiān)定的信念,是蘇區(qū)軍民堅(jiān)持斗爭勝利的根本動(dòng)力。

(二) 清正廉潔

清正廉潔是蘇區(qū)精神的品格。黨和蘇維埃政府注重干部作風(fēng)和反腐倡廉建設(shè),開展了黨史上第一次反腐肅貪斗爭,創(chuàng)建了“空前的真正的廉潔政府”,形成了“蘇區(qū)干部好作風(fēng)”,贏得蘇區(qū)人民的高度贊譽(yù)和衷心擁護(hù)。

(三) 求真務(wù)實(shí)

求真務(wù)實(shí)是蘇區(qū)精神的精髓。蘇區(qū)精神最本質(zhì)的內(nèi)涵是思想路線問題。蘇區(qū)時(shí)期,以毛澤東同志為代表的中國共產(chǎn)黨人,深入實(shí)際調(diào)查研究,把馬克思主義和中國革命實(shí)際相結(jié)合,創(chuàng)造性地發(fā)展了馬克思主義,指導(dǎo)中國革命一步步走向勝利。

(四) 一心為民

一心為民是蘇區(qū)精神的本質(zhì)。在黨和蘇維埃政府領(lǐng)導(dǎo)下。深入開展土地革命,發(fā)展各項(xiàng)事業(yè),真心實(shí)意地為群眾謀利益。切實(shí)解決群眾的實(shí)際困難,受到蘇區(qū)廣大人民群眾的真心擁戴,筑起了堅(jiān)不可摧的銅墻鐵壁。

作為承載特定歷史記憶的場所,中央農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館不僅是對(duì)歷史事件的記錄與展示,更折射出中國共產(chǎn)黨在革命初期對(duì)農(nóng)民問題的重視——這一理念對(duì)后續(xù)中國革命道路的選擇具有重要影響。其歷史價(jià)值不僅在于還原具體史實(shí),更在于為理解中國革命與農(nóng)民群體的關(guān)系提供了具象化的視角,具有不可替代的歷史研究與教育意義。

作者:王錦文

- 來源:“荊楚丹心,薪火江城”小分隊(duì)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-15 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

三下鄉(xiāng)推薦

- 丹心照荊楚|知行領(lǐng)袖對(duì)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的偉大見解

- 南京信息工程大學(xué)黨校學(xué)生聯(lián)合會(huì)“荊楚丹心,薪火江城”小分隊(duì)赴武漢開展實(shí)踐活動(dòng)

- 08-15 關(guān)注:0

- “童心探化學(xué),稚手啟奇夢”——常州大學(xué)三下鄉(xiāng)暑期實(shí)踐之“童夢奇旅”

- 從遠(yuǎn)古的煉金術(shù)士在坩堝前凝望火焰,到現(xiàn)代科學(xué)家在同步輻射光源下捕捉飛秒級(jí)的分子舞蹈;從生命最初的氨基酸碰撞

- 08-15 關(guān)注:3

- 淬火振興路:總書記足跡里的“大國重器”新脈動(dòng)

- 2025年7月22日,東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院“追隨習(xí)近平總書記遼寧考察足跡奮力譜寫中國式現(xiàn)代化遼寧篇章”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)開展活動(dòng)。

- 08-15 關(guān)注:29

- 追尋紅色記憶,傳承奮斗精神

- 08-15 關(guān)注:22

- 大學(xué)生暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐:水上安全我當(dāng)先隊(duì)走進(jìn)社區(qū),筑牢防溺水安全防線

- 大同市平城區(qū)文瀛湖社區(qū),2025年7月12日**——炎炎夏日,水域活動(dòng)頻繁,溺水事故進(jìn)入高發(fā)期。為增強(qiáng)居民安全意識(shí),預(yù)防溺水事故發(fā)生,

- 08-15 關(guān)注:4

三下鄉(xiāng)熱點(diǎn)

- 浙江萬里學(xué)院三下鄉(xiāng)—— 凝聚鄉(xiāng)村發(fā)展“精神氣” 描繪鄉(xiāng)村振興“新藍(lán)圖”

- 探尋河湖長制,共創(chuàng)文明福鼎——福州大學(xué)三下鄉(xiāng)“溪心河護(hù)”實(shí)踐隊(duì)赴福建省福鼎市開展護(hù)河行動(dòng)

- 傳承雷鋒精神,書寫精彩華章-福州大學(xué)三下鄉(xiāng)“溪心河護(hù)”實(shí)踐隊(duì)赴福建省福鼎市關(guān)愛老人志愿活動(dòng)

- 攜群眾之手,共筑美麗桐江

- 格桑花盛開的星光教室:西安交大學(xué)子在卓吉的星河印記

- 執(zhí)筆挺秀阡陌間 —大連理工大學(xué)學(xué)生“三下鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興

- 赤翎安溪行:青春足跡印茶鄉(xiāng) 嘉庚精神詠新篇

- 青春直播助農(nóng) 科技賦能產(chǎn)業(yè) —— 西農(nóng)學(xué)子化身“新農(nóng)人”為楊凌火龍果代言

- 十年“蓮動(dòng)”雪域,青春播撒希望

- 川北醫(yī)學(xué)院學(xué)子三下鄉(xiāng):青春志愿行,仁和科普護(hù)童心

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有