大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

碧海丹心踐初心,濱醫學子探訪海防遺址賡續血

- 來源:濱州醫學院“風華正茂·紅色印記”薪火循跡實踐團

- 發布時間:2025-09-12 閱讀:

這個夏天,濱州醫學院“風華正茂·紅色印記”薪火循跡實踐團踏上膠東熱土,開展以“碧海丹心·山東近代海防紅色基因傳承”為主題的社會實踐活動。隊員們先后走進蓬萊閣、煙臺東炮臺、劉公島、青島海軍博物館等多處海防遺址,通過實地探訪、深度訪談、影像記錄等方式,觸摸歷史脈絡,傾聽時代回響,傳遞海防精神。

圖為定遠艦實圖。高一凡 供圖

走進遺址,觸摸歷史的溫度在蓬萊閣,隊員們不僅領略了“山海第一關”的壯美,更深入了解了其作為明清海防前哨的軍事價值。蓬萊水城的防御布局、東西炮臺的鐵炮遺跡,無聲訴說著戚繼光抗倭的英勇往事。在煙臺東炮臺,歐式棱堡設計與克虜伯巨炮令隊員們震撼不已,墻上的彈痕更是那段浴血歲月的深刻印記。

劉公島作為甲午戰爭的重要見證地,帶給隊員們深深的震撼與沉思。甲午戰爭博物館內的文獻、武器和場景復原,讓歷史變得可觸可感;定遠艦復制品上的每一處細節,都喚起對北洋將士的深切緬懷。而在青島海軍博物館,從初建時期的小艇到如今的航母模型,中國海軍的飛躍發展讓隊員們倍感自豪。

圖為采訪記錄圖。任天嬌 供圖

傾聽聲音,傳遞海防的記憶實踐團在走訪過程中,特別注重與游客、市民和當地居民的互動交流,通過問卷、訪談等多種形式,廣泛收集公眾對于海防歷史的認知與情感反饋。不同年齡、不同身份的受訪者,從白發長者到青春少年,從外地游客到本地居民,都表達了對海防歷史的關注和對民族精神的認同。一位年逾七旬的老兵動情地講述家族三代從軍報國的故事,讓隊員們深受感動;一群中學生則對海防科技和歷史事件表現出濃厚的興趣,提出了許多值得深思的問題。

這些跨越代際、跨越背景的真實聲音,不僅豐富了實踐團的調研素材,也讓海防歷史從靜態的遺跡轉化為動態的記憶傳承,增強了歷史教育的親和力和傳播力。通過面對面的交流,隊員們也更清晰地感受到海防歷史在當代社會中的回響與價值。。

轉化成果,讓歷史“活”起來

在實踐過程中,團隊注重將調研素材轉化為青年喜愛的傳播產品。他們拍攝“一分鐘海防故事”短視頻,設計“海防記憶”口袋書,整理口述史訪談,用“微視角”講述“大歷史”。在青島海軍博物館,隊員們還嘗試開展“青春版”講解,用同齡人的語言向青少年傳遞海防知識,收到良好反饋。

圖為東炮臺圖。王秀茜 供圖

感悟初心,扛起時代的使命從蓬萊到威海再到青島,一路走來,隊員們深刻認識到,海防遺跡不僅是石頭和鋼鐵,更是一代代中國人守土衛國的精神象征。作為醫學學子,大家更加堅定了“以醫心承紅心”的信念,將把海防精神中的愛國、堅守、擔當融入未來的學醫之路,用實際行動守護人民健康、助力強國建設。

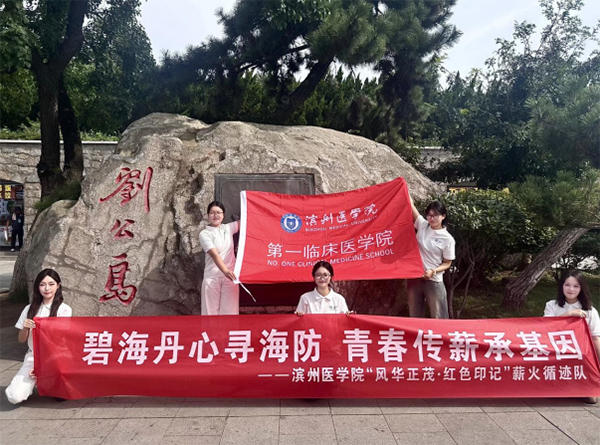

圖為劉公島合照圖。孔鈺文 供圖

此次社會實踐不僅是一次歷史的尋跡,更是一堂生動的思政課。濱州醫學院的學子們用腳步丈量海防熱土,用心靈感受紅色血脈,用青春傳遞海防精神,展現了新時代大學生的責任與擔當。他們通過自己的實踐與傳播,讓更多的人了解海防、關注海防、銘記歷史,從而共同守護歷久彌新的紅色基因,延續中華民族的精神命脈。三下鄉推薦

- 碧海丹心踐初心,濱醫學子探訪海防遺址賡續血

- 09-12

- 山東管理學院——青島港區尋綠徑,生態調研探轉型

- 09-11

- 筑愛銀發適老家具調研與改造

- 09-11

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

三下鄉熱點