大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

數(shù)字賦能,為赫哲非遺文化架起傳承之橋

黨的十八大以來(lái),習(xí)近平總書(shū)記高度重視民族文化的保護(hù)與傳承,深刻指出:“各民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化都是中華文化的組成部分,中華文化是主干,各民族文化是枝葉,根深干壯才能枝繁葉茂。” 赫哲族的魚(yú)皮畫(huà)、伊瑪堪說(shuō)唱、樺皮船制作等傳承千年的技藝,作為中華文化的璀璨瑰寶,承載著赫哲族人民的智慧與記憶。然而,在時(shí)代的發(fā)展浪潮中,這些珍貴的非遺文化面臨著諸多挑戰(zhàn),亟待新的傳承方式。

東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣與信息學(xué)院的“錦鄉(xiāng)赫韻”社會(huì)實(shí)踐團(tuán),一群充滿朝氣與創(chuàng)新精神的理工科學(xué)生,積極響應(yīng)時(shí)代的號(hào)召,踏上了赫哲非遺文化調(diào)研與文旅創(chuàng)新實(shí)踐之路。他們以信息技術(shù)為畫(huà)筆,以文化傳承為畫(huà)布,為古老的魚(yú)皮技藝?yán)L就了一幅現(xiàn)代發(fā)展的嶄新畫(huà)卷。

深入調(diào)研,觸摸赫哲非遺脈搏

實(shí)踐團(tuán)成員深入赫哲族聚居地,在國(guó)家級(jí)非遺傳承人劉志紅的工作室里,開(kāi)啟了一場(chǎng)與傳統(tǒng)技藝的深度對(duì)話。“魚(yú)皮薄如蟬翼卻韌性十足,處理時(shí)既要控制力度又要保持溫度。我總怕劃破魚(yú)皮,但傳承人握著我的手說(shuō):‘姑娘,手藝是心傳的,你聽(tīng)魚(yú)皮的聲音就知道火候了。’”團(tuán)隊(duì)成員李想回憶道。在零下20℃的作坊里,這群“00后”用凍得通紅的雙手,親自體驗(yàn)從刮鱗去脂到染色縫制的每一道工序,真切地觸摸到赫哲先民的生存智慧。

在調(diào)研過(guò)程中,實(shí)踐團(tuán)還特別采訪了曾作為少數(shù)民族代表赴京參加二十大的赫哲族非遺守護(hù)者盧艷華。通過(guò)她的介紹,團(tuán)隊(duì)了解到赫哲族魚(yú)皮制作技藝的嚴(yán)峻現(xiàn)狀:全族掌握全套魚(yú)皮制作技藝者不足30人,原材料鮭魚(yú)皮年采集量下降60%,傳統(tǒng)紋樣數(shù)字化存檔率僅為12%。這些數(shù)據(jù)如同一記警鐘,更加堅(jiān)定了實(shí)踐團(tuán)以數(shù)字技術(shù)助力非遺傳承的決心。

數(shù)字創(chuàng)新,讓非遺文化“活”起來(lái)

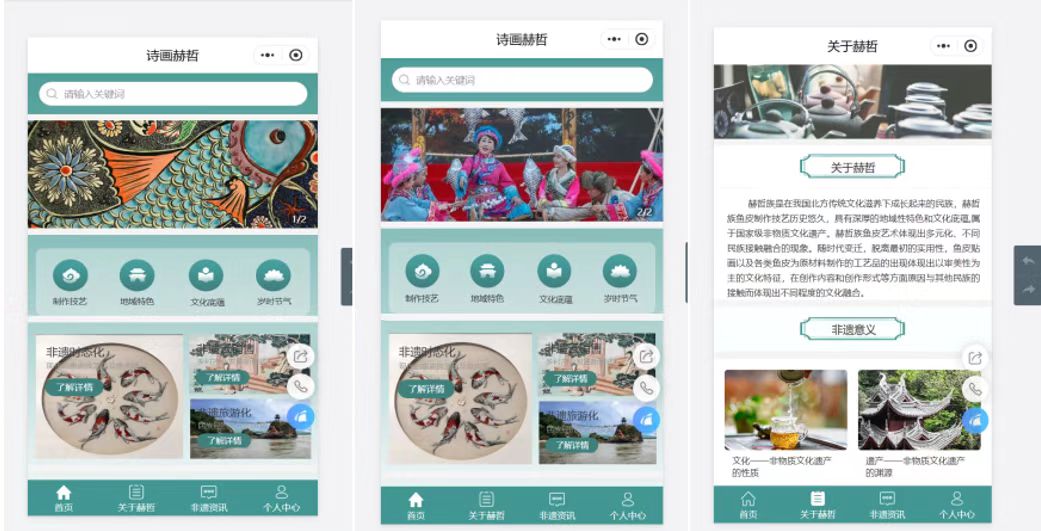

“科技不是文化的對(duì)立面,而是傳承的新載體。”團(tuán)隊(duì)學(xué)生程培軒的話語(yǔ)道出了實(shí)踐團(tuán)的創(chuàng)新理念。他們充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),設(shè)計(jì)出AR互動(dòng)程序,讓魚(yú)皮畫(huà)中的圖騰能夠“活”過(guò)來(lái)講述傳說(shuō)。當(dāng)人們打開(kāi)手機(jī),掃描魚(yú)皮畫(huà),屏幕上便會(huì)呈現(xiàn)出栩栩如生的動(dòng)態(tài)圖騰,配以生動(dòng)的傳說(shuō)故事講解,使古老的魚(yú)皮畫(huà)瞬間煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。這一創(chuàng)新舉措,不僅為非遺文化的傳播開(kāi)辟了新的途徑,也讓更多的人能夠以更加生動(dòng)有趣的方式了解和感受赫哲族文化的魅力。

目前,團(tuán)隊(duì)研制的“漁歌赫音”小程序已經(jīng)上線,后續(xù)還將持續(xù)開(kāi)發(fā)“非遺數(shù)字視頻”等項(xiàng)目。他們希望通過(guò)這些數(shù)字平臺(tái),全方位、多角度地展示赫哲族非遺文化的內(nèi)涵與魅力,讓赫哲文化像烏蘇里江水般流淌不息。

直播助力,推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展

為了將赫哲族魚(yú)皮制作技藝的保護(hù)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合,實(shí)踐團(tuán)深入饒河縣電商直播基地,開(kāi)啟了一場(chǎng)別開(kāi)生面的直播之旅。在直播中,團(tuán)隊(duì)成員不僅展示了精美的魚(yú)皮工藝品,還詳細(xì)介紹了赫哲族的文化習(xí)俗和魚(yú)皮制作技藝的獨(dú)特魅力,吸引了眾多網(wǎng)友的關(guān)注。同時(shí),他們還積極幫助銷售饒河的特產(chǎn),通過(guò)電商平臺(tái)拓寬了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的銷售渠道,為赫哲族及周邊地區(qū)的鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)了青春力量。

這場(chǎng)直播不僅帶動(dòng)了當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的銷售,也讓更多的人了解到赫哲族的非遺文化,實(shí)現(xiàn)了文化傳承與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。實(shí)踐團(tuán)用實(shí)際行動(dòng)證明,非遺文化不僅是歷史的記憶,更是推動(dòng)地方發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/div>

廣泛宣傳,注入青春傳承活力

實(shí)踐團(tuán)深知宣傳對(duì)于非遺傳承的重要性,他們持續(xù)更新微信公眾號(hào)、小紅書(shū)、抖音、微博等社交平臺(tái),分享實(shí)踐過(guò)程及成果。精美的圖片、生動(dòng)的文字和精彩的視頻,吸引了大量網(wǎng)友的關(guān)注和點(diǎn)贊。其中,抖音、小紅書(shū)瀏覽量多次破萬(wàn),公眾號(hào)獲贊100+,宣傳效果顯著。

此外,團(tuán)隊(duì)還積極向中國(guó)日?qǐng)?bào)、多彩大學(xué)生、三下鄉(xiāng)網(wǎng)等網(wǎng)站投稿,發(fā)表文章,讓更多的人能夠領(lǐng)略赫哲族深刻的文化底蘊(yùn)。通過(guò)這些宣傳渠道,“錦鄉(xiāng)赫韻”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)為非遺傳承注入了源源不斷的青春活力,讓赫哲族非遺文化在新時(shí)代煥發(fā)出新的光彩。

“錦鄉(xiāng)赫韻”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)的故事,是一段關(guān)于青春與傳承的美好篇章。他們用數(shù)字技術(shù)為赫哲非遺文化架起了一座跨越時(shí)空的傳承之橋,讓古老的技藝在新時(shí)代綻放出耀眼的光芒。在未來(lái)的日子里,相信會(huì)有更多的年輕人加入到非遺傳承的隊(duì)伍中來(lái),用創(chuàng)新的思維和行動(dòng),讓中華民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),生生不息。

- 來(lái)源:李想 陳影 薛瑞 劉博聞 王雨彤 王玉 喬雨桐 程培軒 程建浩

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 閱讀:

社會(huì)實(shí)踐總結(jié)推薦

- 數(shù)字賦能,為赫哲非遺文化架起傳承之橋

- 黨的十八大以來(lái),習(xí)近平總書(shū)記高度重視民族文化的保護(hù)與傳承,深刻指出:“各民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化都是中華文化的組成部分,中華文化是主干

- 08-29 關(guān)注:0

- 杭州師范大學(xué):生命凝大愛(ài),薪火永相傳

- 2025年7月8日,杭州師范大學(xué)學(xué)生醫(yī)療咨詢服務(wù)隊(duì)“心心點(diǎn)燈”暑期社會(huì)實(shí)踐杭州分隊(duì)走訪了遺體(器官)捐獻(xiàn)者林阿姨的家屬郭叔叔,在傾聽(tīng)

- 08-28 關(guān)注:6

- 杭州師范大學(xué):捐軀化星火,仁心暖杏林

- 懷著對(duì)生命最深的敬意,2025年7月7日,杭州師范大學(xué)學(xué)生醫(yī)療咨詢服務(wù)隊(duì)“心心點(diǎn)燈”社會(huì)實(shí)踐杭州小分隊(duì),來(lái)到鄭叔叔家中開(kāi)展走訪活動(dòng)。

- 08-28 關(guān)注:6

- 大學(xué)生在行動(dòng)|江蘇省大學(xué)生在行動(dòng)河海大學(xué)“夢(mèng)企航”支教調(diào)研團(tuán)開(kāi)展環(huán)保認(rèn)知調(diào)研系列活

- 青春聚力環(huán)保實(shí)踐,深耕細(xì)作共繪藍(lán)圖。為深入貫徹綠色發(fā)展理念,助力水資源循環(huán)利用與生態(tài)保護(hù)事業(yè),7月7日至29日,“夢(mèng)企航”支教調(diào)研

- 08-28 關(guān)注:5

- 杭州師范大學(xué):浙江省自然博物館研學(xué)之旅——一場(chǎng)醫(yī)學(xué)人文的洗禮

- “解剖乃醫(yī)學(xué)之基石,真理藏于細(xì)節(jié)之中。”沒(méi)有人體解剖學(xué)的根基,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)寸步難行,沒(méi)有對(duì)解剖細(xì)節(jié)的追求,醫(yī)學(xué)真理也難以明了。杭州

- 08-28 關(guān)注:5

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

社會(huì)實(shí)踐總結(jié)熱點(diǎn)

- 實(shí)踐之聲|篤行筑夢(mèng)旅程,“宿”說(shuō)青春活力

- 青春獻(xiàn)禮二十大,學(xué)子返鄉(xiāng)揚(yáng)思想

- 智啟鹿頸科學(xué)夢(mèng),科普啟航新未來(lái)

- 眾擎易“莒”,紅色賦能——“追尋紅風(fēng)”調(diào)研團(tuán)

- 暑期實(shí)踐—— 燃鄉(xiāng)教薪火,助童夢(mèng)飛揚(yáng)

- 閩韻傳千古,文粹潤(rùn)童心——集美大學(xué)“大手牽小手”實(shí)踐隊(duì)總結(jié)篇

- 在校大學(xué)生開(kāi)發(fā)“視譯”APP可用子女虛擬形象陪伴獨(dú)居老人

- 關(guān)注死亡教育,播撒生命暖陽(yáng)

- 健康、綠色、美味:野尚膳野菜包子的“秘方”

- 鄉(xiāng)村振興視域下智慧農(nóng)業(yè)實(shí)踐心得體會(huì)

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有