大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

安徽工業大學青梧成韻團隊:社會實踐助力大學新生適應大學生活

圖為“青梧成韻”團隊赴馬鞍山分隊合照

圖為“青梧成韻”團隊赴馬鞍山分隊合照教育,乃國之大計、黨之大計。黨的二十大報告明確提出,要堅持以人民為中心發展教育,加快建設高質量教育體系,大力發展素質教育,全力促進教育公平。在高等教育蓬勃發展的當下,大學新生適應問題愈發突出,成為教育領域備受矚目的關鍵焦點。近期,安徽工業大學青梧成韻團隊傳來喜訊,其“基于‘四維度四主體’提升大學新生適應能力”的研究成果正式誕生,為破解這一教育難題帶來了新希望與新方向。

此次社會實踐聚焦于大學新生適應能力的提升。為了全面了解大學新生面臨的適應困境,團隊成員們踏上了充滿挑戰的調研之路。他們跨越 6 個省級行政區的 9 個地級市,深入 19 所高校,在不同的校園環境中穿梭。無論是繁華都市的高校,還是地處偏遠的院校,都留下了團隊成員的身影。

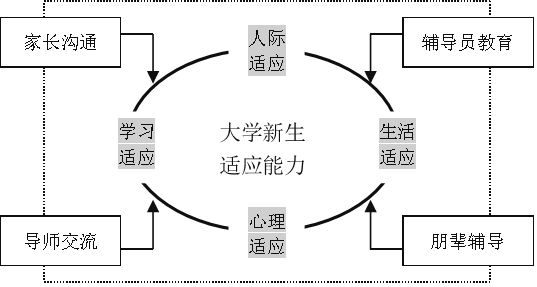

在調研過程中,團隊成員運用了多種科學的研究方法。他們先是通過文獻研究法,在大量的國內外研究資料中梳理、分析,尋找該領域研究的不足,為自己的研究找準方向。接著,開展半結構式訪談,團隊成員與眾多新生及相關人員進行深入交流。在訪談時,他們耐心傾聽每一位受訪者的心聲,累計訪談時長超過 2600 分鐘,轉錄文字約 7.8 萬字。這些訪談記錄,是新生們真實生活和內心想法的寫照。之后,團隊借助扎根理論對訪談內容進行細致剖析,提煉出大學新生在學習、人際、心理、生活這 “四維度” 面臨的適應問題,以及家長、輔導員、導師、朋輩這 “四主體” 在幫助新生適應大學生活中的關鍵作用。此外,為了獲取更廣泛的數據支持,團隊還發放問卷 2500 余份,回收有效問卷 2072 份。通過對這些問卷的嚴格分析,為研究結論提供了堅實的數據基礎。

圖為大學新生適應能力提升模式

經過一系列深入的調研和分析,團隊發現大學新生適應情況受到內外部因素的共同影響。外部因素包括校園環境、教育資源以及各方給予的支持;內部因素則涉及新生自身在學習、心理、人際、生活等方面的能力。而且,新生的性別、年齡、生源地、專業、生活費的差異,也使得他們的適應能力各不相同。例如,東部沿海城市新生整體適應水平較高,藝術類學生在各維度表現突出,這些發現為高校開展個性化教育提供了重要參考。同時,研究還表明,在新生適應體系里,學習適應、人際適應、心理適應、生活適應這四大維度緊密相連、相互促進。家長、輔導員、導師、朋輩這四大主體協同合作,且對不同維度的影響各有側重,導師在學習適應上發揮關鍵作用,朋輩則在人際適應方面助力顯著。

圖為團隊成員進行實際新生訪談

基于扎實的實踐調研成果,青梧成韻團隊提出了一系列創新策略。在宿舍分配方面,團隊設計了一套創新的宿舍分配系統。該系統運用大數據與智能算法,依據新生的個人信息、興趣愛好、生活習慣等多維度數據,精準匹配室友,為新生營造和諧的宿舍氛圍,從生活環境上幫助他們更好地適應大學生活。

在 “四維度四主體” 協同模式上,團隊也采取了一系列切實可行的措施。在朋輩輔導層面,構建 “學長導師制”,讓學長學姐們發揮榜樣作用,給予新生更貼近實際的指導;實施 “三助策略”,幫助新生提升各方面能力;搭建模擬實驗室,為新生提供實踐鍛煉的平臺,有效提升新生的人際溝通能力與生活適應能力。輔導員通過開展微輔導,及時解決新生遇到的問題;組織生活互換體驗活動,增進新生之間的理解;定制個性化的成長畫像指南,為新生的成長提供明確方向。導師不僅為新生提供學術與職業規劃指導,還給予情感關懷,帶領他們參與協作項目,激發新生的學術潛能。家長也積極參與到家校溝通循環中,與學校共同搭建心靈紐帶,給予新生心理支持,穩固新生的心理防線。

此次社會實踐活動成果豐碩,為高校新生教育提供了新思路和實用工具。團隊成員們在實踐過程中,不僅提升了自身的專業素養和實踐能力,還為解決大學新生適應問題貢獻了自己的力量。未來,希望有更多的大學生能像青梧成韻團隊一樣,積極投身社會實踐,關注教育問題,為推動教育事業的發展貢獻青春力量。

- 作者:房金鳳 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-01-26 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 賡續紅色血脈 學習英雄精神

- 01-27 關注:0

- 法治電商,助力鄉村振興

- 山東大學法學院赴魯寧豫津等地關于農村電商產業發展調研團進行寒假社會實踐活動

- 01-26 關注:0

- 廣西師范大學“涂界除菌特攻隊”開啟墻面涂料調研前期工作

- 01-26 關注:0

- ​關注兒童成長全過程,呵護夢想啟航每一刻 武漢大學赴湖北

- 近日,為深入了解武漢市社區兒童友好的建設程度,武漢大學城市設計學院衡佳琪、胡睿斯、劉俞葶、李子盈、譚誠和弘毅學堂彭子矜、政治與

- 01-26 關注:0

- ​關注兒童成長全過程,呵護夢想啟航每一刻 武漢大學赴湖北

- 近日,為深入了解武漢市社區兒童友好的建設程度,武漢大學城市設計學院衡佳琪、胡睿斯、劉俞葶、李子盈、譚誠和弘毅學堂彭子矜、政治與

- 01-26 關注:0

- 調研糾紛,村盛鄉興

- 山東大學法學院赴魯寧豫津等地關于農村電商產業發展調研團前期籌備活動

- 01-26 關注:0

- 山東大學護理與康復學院南丁格爾志愿服務隊隊員為甘肅省天水市“

- 2025年1 月 18 日至 1 月 25 日,山東大學護理與康復學院南丁格爾志愿服務隊隊員趙欣堉為甘肅省天水市希望兒童進行線上支教活動,開展

- 01-26 關注:0

- 安徽工業大學青梧成韻團隊:社會實踐助力大學新生適應大學生活

- 01-26 關注:0

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有