大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

山大學子深入齊魯六村解碼鄉村振興,黨支部領辦合作社成共富“金鑰匙”

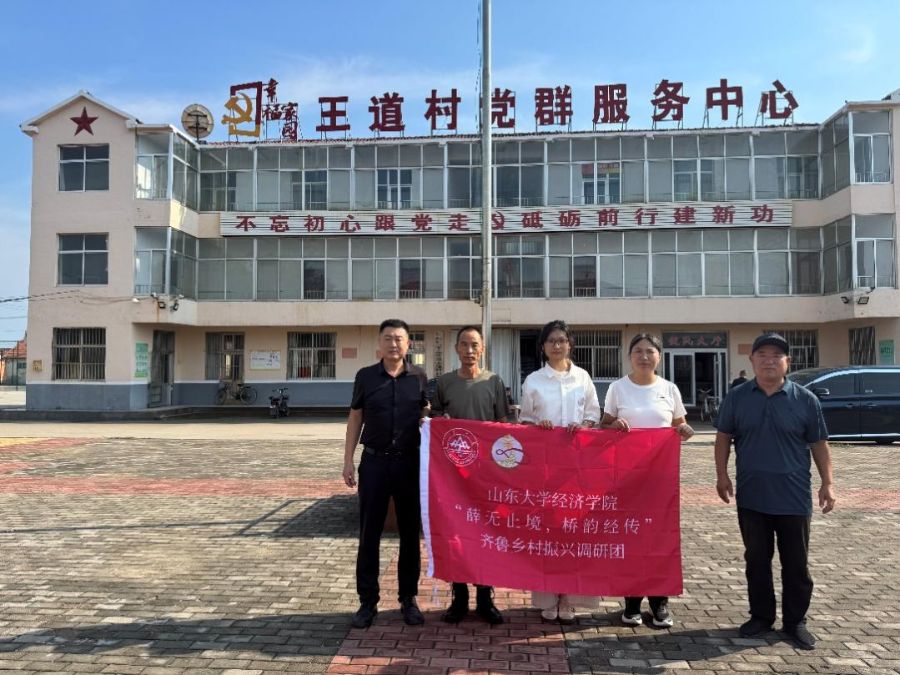

2025年8月中上旬,山東大學經濟學院“薛無止境,橋韻經傳”齊魯鄉村振興調研團的8名學子,用腳步丈量田野,以薛暮橋先生的治學精神為指引,分赴東營、棗莊、淄博、濱州、泰安五市,深入六個各具特色的村莊,延續濰坊集體調研的思想,開展了一場為期半月的鄉村振興深度調研實踐。團隊通過走訪村民、對話村書記、實地考察產業,系統探尋黨支部領辦合作社模式在激活集體經濟、帶動農民增收中的“齊魯密碼”。

青年智慧,為鄉村振興注入新活力

五村五策,共繪鄉村振興齊魯樣板新圖景

黃河三角洲的鹽堿地上,王道村以“黨支部領辦合作社”書寫增收答卷。5000畝流轉土地建成現代農業產業園,20臺套農機設備實現“全程機械化+綜合農事”服務,畝產效益提升10%,年為集體增收150萬元。村民人均分紅從2021年的2600元增至2024年的3100元,東海灘涂5000畝養殖池與3萬畝鹽田的開發,更讓“靠海吃海”的村民享受到80%的灘涂分紅。

泰山腳下的小津口村,“黨支部領辦合作社+電商”模式讓茶香遠播。2800畝茶園依托山東農業大學專家團隊,實現智能噴灌、生態防蟲等技術全覆蓋。2017年搭上電商快車后,2024年單年線上銷售茶葉1.6噸,創收48萬元。從鮮葉采摘到深加工,從實體門店到云端銷售,“津口女兒茶”的全產業鏈條帶動千余名茶農增收,老人們免費體檢的笑臉成了最暖的民生注腳。

博山區八陡鎮東頂村用“黨支部+公司+合作社”模式喚醒古村活力。300余年歷史的八陡老街變身文旅打卡地,年接待游客超30萬人次,綜合營收180萬元;鑫鼎創業園入駐38家企業,年為集體增收140萬元,提供1000余個就業崗位。宋代古窯遺址與現代陶藝工坊交相輝映,“共富工坊”整合17個村的特色產品,讓文化傳承與經濟發展同頻共振。

山亭區鳧城鎮馬頭村的合作社里,金銀花與光伏板共沐陽光。170畝流轉土地上,“金銀花采摘區”“智慧大棚種植區”錯落有致,12種特色果蔬錯峰上市。光伏整村匯流項目利用閑置空間發電創收,村民大食堂2元老年餐暖胃更暖心。盡管曾面臨疫情銷售難題,但“統一技術+統一銷售”的模式仍讓合作社成為村民穩定的“增收站”。

臨池鎮大房村的艾草加工車間里,返鄉大學生與500余名村民共筑產業鏈。政府200萬專項資金撬動社會資本,建成3200平方米深加工產業園,與山東中醫藥大學合作研發的深藍色艾草精油填補國內空白。村民居家加工艾草制品,年增收1 - 2萬元,周邊四村集體年獲數十萬元收益,“大學生+村集體+農戶”的模式讓鄉土創業充滿青春活力。

青年智慧,為鄉村振興注入新活力

作為薛暮橋先生的后學,調研團學子們不僅深入觀察,更力求貢獻青年方案。他們提煉了“支部強核、能人帶動、技術賦能、閉環反哺”的合作社發展四維模型,針對性地提出了政策建議,旨在為合作社的可持續發展提供學理支撐和路徑參考。

“鄉村振興不是抽象的概念,它藏在合作社的分紅賬本里,藏在老人幸福院的笑容里,更藏在每一位鄉村帶頭人的堅守與創新里。”調研團隊長賈璽鈺總結道,“我們將把這篇寫在大地上的論文繼續寫下去,讓薛暮橋先生的調研精神在新時代煥發新光彩。”

“鄉村振興不是抽象的概念,它藏在合作社的分紅賬本里,藏在老人幸福院的笑容里,更藏在每一位鄉村帶頭人的堅守與創新里。”調研團隊長賈璽鈺總結道,“我們將把這篇寫在大地上的論文繼續寫下去,讓薛暮橋先生的調研精神在新時代煥發新光彩。”

- 來源:山東大學經濟學院薛無止境 橋韻經傳齊魯鄉村振興調研團

- 發布時間:2025-08-25 閱讀:

社會實踐活動推薦

- 長安大學人文學院“上郡非遺傳薪火,普語銜綠助振興”暑期社會實踐圓滿結束

- 長安大學人文學院“上郡非遺傳薪火,普語銜綠助振興”暑期社會實踐隊于8月13日至18日走進陜西榆林,領悟紅色精神,見證非遺新生,感悟

- 08-25 關注:0

- 山大學子深入齊魯六村解碼鄉村振興,黨支部領辦合作社成共富“金鑰匙”

- 08-25 關注:2

- 醫者筑夢實踐隊伍家臺行 茶香中的體驗與服務里的熱忱

- 醫者筑夢實踐隊伍家臺行:茶香中的體驗與服務里的熱忱

- 08-24 關注:11

- 湖北醫藥學院醫者筑夢實踐隊走訪基層

- 湖北醫藥學院醫者筑夢實踐隊走訪基層:定向培養模式賦能青春醫者

- 08-24 關注:10

- 醫者筑夢宣恩行 以陪伴為炬,照亮童真與初心

- 醫者筑夢宣恩行 以陪伴為炬,照亮童真與初心

- 08-24 關注:8

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

社會實踐活動熱點