大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

銘記歷史,砥礪前行——東農紅途礪行社會實踐團參觀侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館

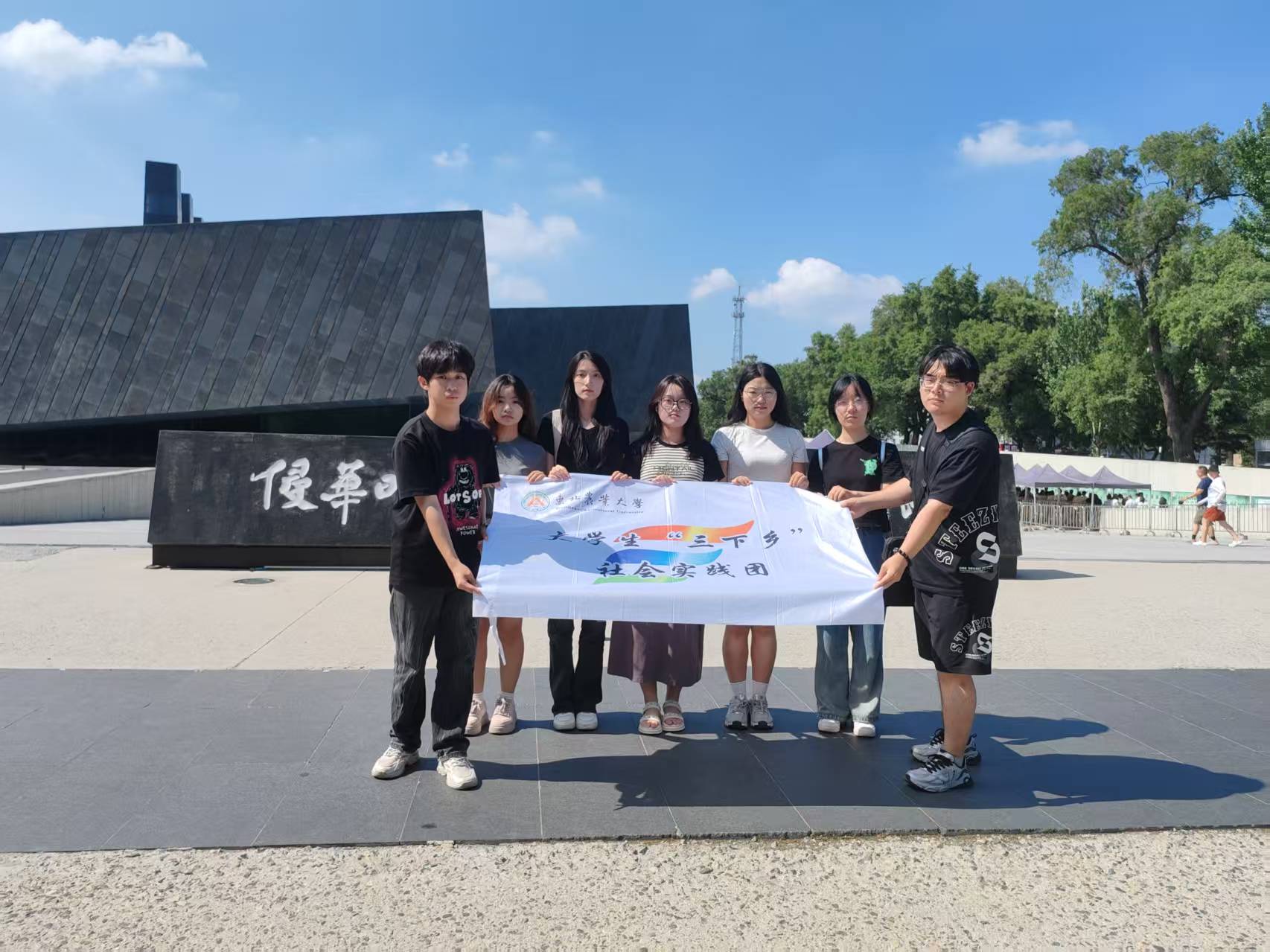

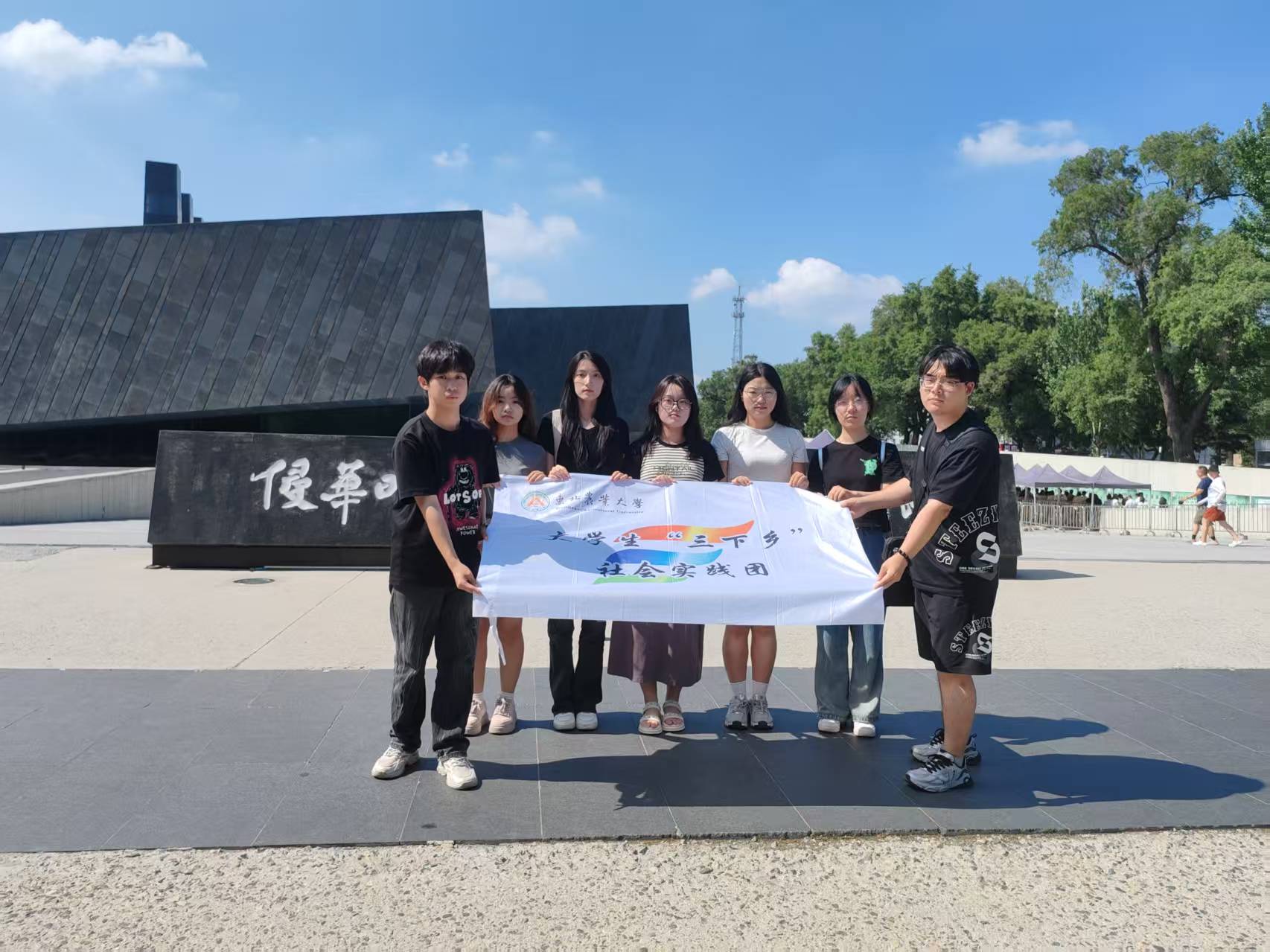

為深入貫徹“三下鄉”社會實踐活動精神,傳承紅色基因,銘記歷史教訓,東農紅途礪行社會實踐團專程前往哈爾濱市平房區,走進侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。成員們帶著對歷史的敬畏與探尋真相的決心,用腳步丈量這片承載著民族傷痛的土地,以行動傳遞青年一代的使命擔當,在展館的每一處遺跡、每一件文物中,完成了一場兼具深度與溫度的歷史對話。

一、展館探尋:解碼暴行,筑牢歷史記憶

踏入陳列館,沉重的氛圍瞬間籠罩。“人體實驗”展區,冰冷的文字與實物,揭開了侵華日軍第七三一部隊慘無人道的暴行——他們將中國、蘇聯、朝鮮等國健康民眾,作為實驗“材料”,在四方樓等罪惡場所,進行凍傷、毒氣等數十種殘忍實驗 。“研制細菌武器”板塊,詳細呈現從1937年起,日軍選定細菌戰劑、研發細菌炸彈與炮彈的血腥軌跡,讓成員們直觀看到細菌武器從“研發”到“實戰”的罪惡鏈條。

在“侵華日軍第七三一部隊留守名簿”展柜前,成員們久久駐足。泛黃的名冊上,密密麻麻記錄著當年留守部隊成員的名字,數字化的展陳技術讓這些名冊“活”了起來。成員們通過電子屏逐頁翻閱,每一個名字背后,都可能對應著一段參與暴行的歷史,也都關聯著無數個破碎的家庭。有成員指著其中一個名字,輕聲說道:“這些名字背后,是多少無辜者的苦難啊,我們永遠不能忘記。”大家在這些歷史細節中,觸摸到了暴行的真實紋理,深刻認識到七三一部隊的暴行絕非遙遠的“歷史故事”,而是真實發生過的、需要世代銘記的民族傷痛。

二、誓言留痕:以行踐諾,錨定青春擔當

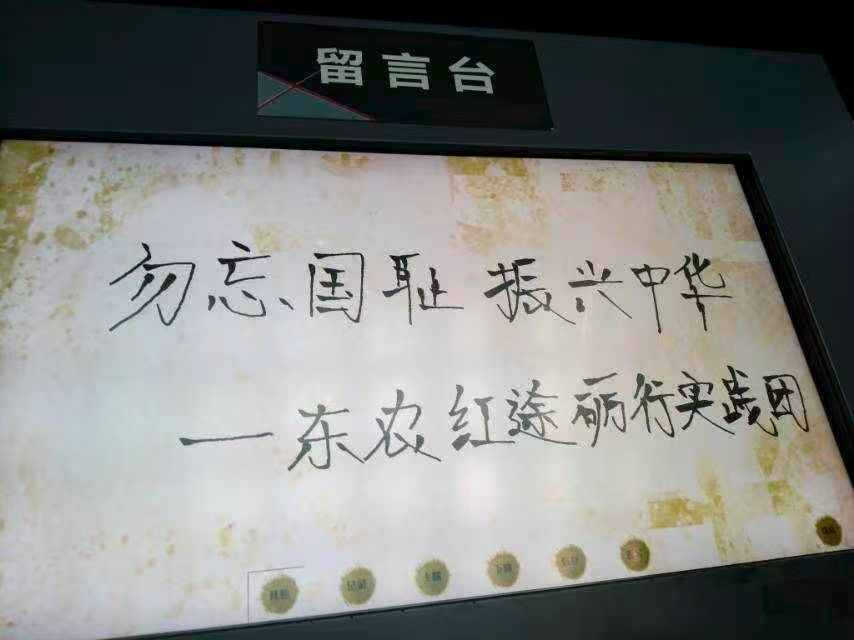

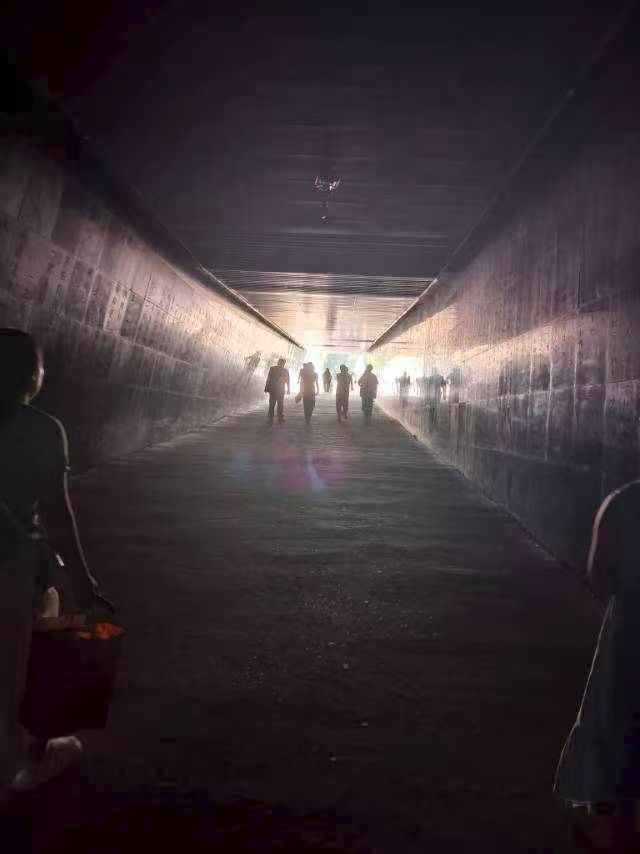

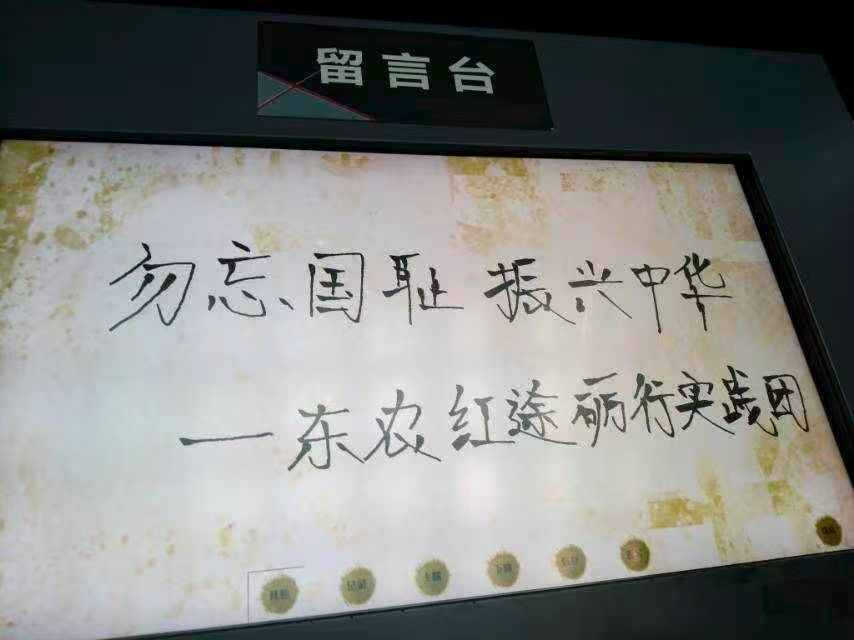

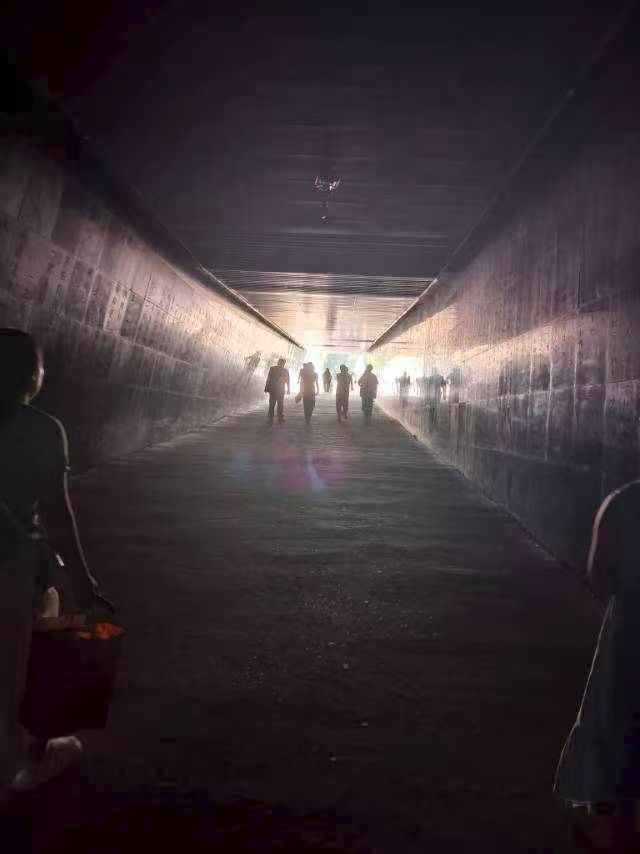

參觀接近尾聲,實踐團成員們來到展館的留言臺。大家拿起筆,鄭重地在留言簿上寫下“勿忘國恥 振興中華”八個字。筆鋒落下的瞬間,仿佛有千斤重,這不僅是八個字,更是實踐團成員們對歷史的敬畏、對遇難者的緬懷以及對未來的莊嚴承諾。字跡雖然稚嫩,卻充滿了堅定的力量。當成員們穿過陳列館的紀念通道時,夕陽的余暉透過通道的縫隙灑進來,逆光中,大家的身影被拉得修長。這束光恰似歷史與現實的交匯,既照見了過去的苦難,也照亮了前行的方向。成員們紛紛表示,這一刻深刻明白了銘記歷史的意義:銘記不是為了延續仇恨,而是為了從歷史中汲取力量,避免重蹈覆轍。

大家一致認為,銘記七三一部隊的暴行,是為了筑牢“以史為鑒”的思想根基,讓每一個中國人都清楚和平的來之不易;傳遞歷史真相,是為了凝聚“守護和平”的社會共識,讓更多人加入到銘記歷史、捍衛和平的行列中;立下青春誓言,是為了錨定“振興中華”的奮斗方向,用青年的力量為國家的發展貢獻力量。

三、社區宣講:傳遞真相,凝聚愛國力量

走出展館,沉重的心情并未消散,反而化作了一股強烈的責任感。實踐團成員們迅速調整狀態,投身到社區宣傳中,他們決心讓這段歷史“走”出陳列館,“活”在百姓心間,讓更多人了解真相,凝聚起守護和平的力量。

成員們兵分多路,在附近的社區廣場、街道口設立宣傳點。他們提前準備了精心設計的主題傳單,上面不僅有七三一部隊暴行的簡要介紹,還有歷史照片和警示語句。發放傳單時,大家沒有簡單地遞出就走,而是主動駐足與居民交流。面對年長的居民,成員們用通俗易懂的語言,結合展館中看到的實物和史料,講述七三一部隊當年的所作所為,解析細菌武器對平民造成的長遠傷害;面對年輕的居民,他們則結合當下的和平生活,引導大家思考歷史與現實的聯系,讓歷史真相通過一次次真誠的對話,慢慢鉆進居民心里

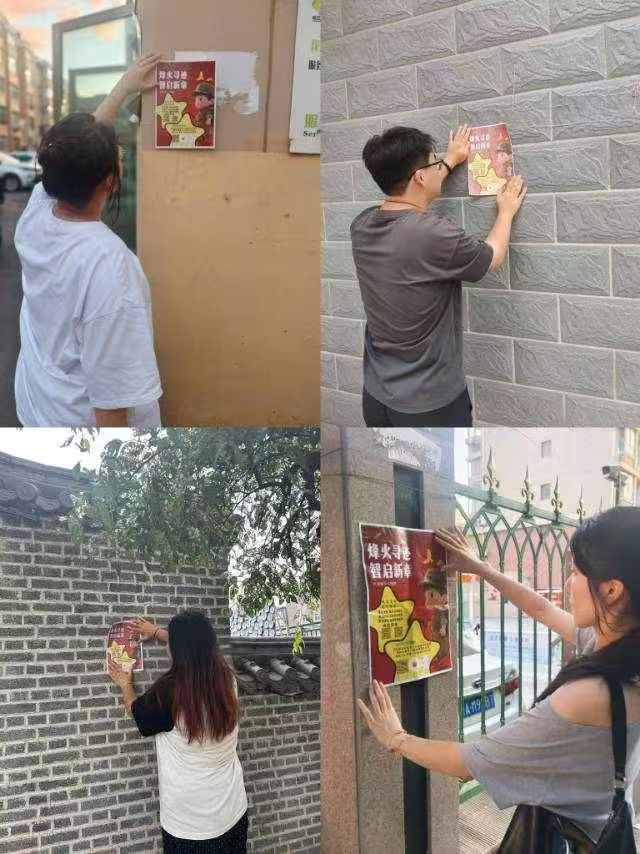

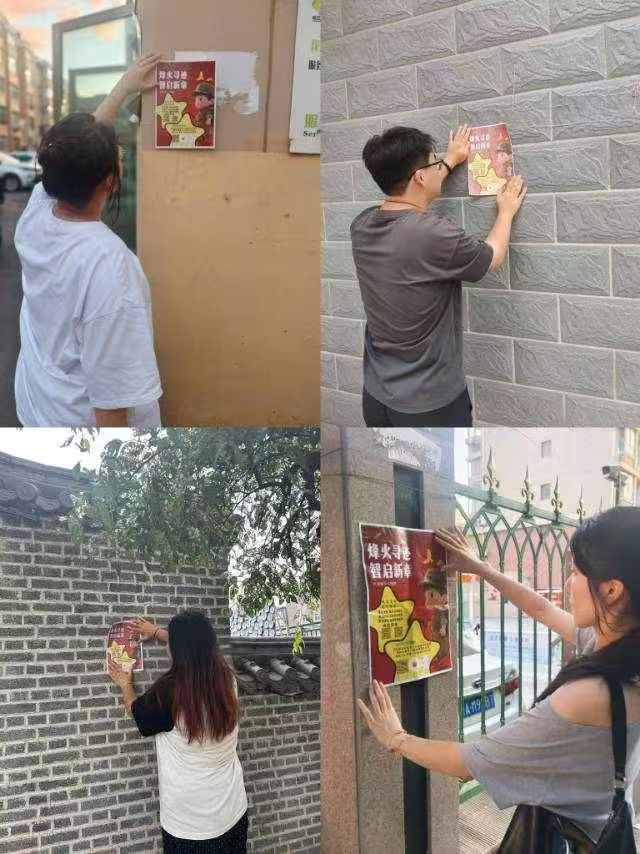

張貼“烽火尋跡,智啟新章”海報時,成員們圍站在社區公告欄前,細致撫平邊角。有老人湊過來問“這講的啥”,實踐團成員便蹲下身,指著海報上的史料圖片,講述七三一部隊的罪惡;年輕人則掏出手機,拍照留存后,主動幫著轉發到社區群,讓“歷史課堂”,從線下延伸到線上,讓更多人,關注這段不該被遺忘的歷史。

此次實踐,東農紅途礪行社會實踐團,以“展館研學+社區宣講”的雙線行動,完成了一場“歷史認知-情感共鳴-行動轉化”的青春洗禮。成員們深刻認識到:七三一部隊的暴行,是民族歷史的“傷痛坐標”,唯有銘記,才能避免重蹈覆轍;社區宣傳的過程,是“以史育人”的生動實踐,唯有讓更多人了解真相,才能凝聚守護和平的社會合力;而“勿忘國恥 振興中華”的誓言,不是一句口號,而是需要用專業學習、社會服務、愛國行動,持續踐行的青春使命。未來,實踐團將繼續深耕“以史為基、以行踐諾”的實踐路徑,把七三一部隊暴行的歷史教訓,融入校園宣講、社會調研,讓更多同齡人,認識歷史、珍惜和平;用實際行動,詮釋“振興中華”的青春擔當,讓“勿忘國恥”的誓言,在服務社會、報效國家的征程中,熠熠生輝,真正讓“三下鄉”,成為青春成長的“加油站”,成為歷史傳承的“接力棒”,讓更多人,看見青年與歷史共振的力量!

一、展館探尋:解碼暴行,筑牢歷史記憶

踏入陳列館,沉重的氛圍瞬間籠罩。“人體實驗”展區,冰冷的文字與實物,揭開了侵華日軍第七三一部隊慘無人道的暴行——他們將中國、蘇聯、朝鮮等國健康民眾,作為實驗“材料”,在四方樓等罪惡場所,進行凍傷、毒氣等數十種殘忍實驗 。“研制細菌武器”板塊,詳細呈現從1937年起,日軍選定細菌戰劑、研發細菌炸彈與炮彈的血腥軌跡,讓成員們直觀看到細菌武器從“研發”到“實戰”的罪惡鏈條。

在“侵華日軍第七三一部隊留守名簿”展柜前,成員們久久駐足。泛黃的名冊上,密密麻麻記錄著當年留守部隊成員的名字,數字化的展陳技術讓這些名冊“活”了起來。成員們通過電子屏逐頁翻閱,每一個名字背后,都可能對應著一段參與暴行的歷史,也都關聯著無數個破碎的家庭。有成員指著其中一個名字,輕聲說道:“這些名字背后,是多少無辜者的苦難啊,我們永遠不能忘記。”大家在這些歷史細節中,觸摸到了暴行的真實紋理,深刻認識到七三一部隊的暴行絕非遙遠的“歷史故事”,而是真實發生過的、需要世代銘記的民族傷痛。

二、誓言留痕:以行踐諾,錨定青春擔當

參觀接近尾聲,實踐團成員們來到展館的留言臺。大家拿起筆,鄭重地在留言簿上寫下“勿忘國恥 振興中華”八個字。筆鋒落下的瞬間,仿佛有千斤重,這不僅是八個字,更是實踐團成員們對歷史的敬畏、對遇難者的緬懷以及對未來的莊嚴承諾。字跡雖然稚嫩,卻充滿了堅定的力量。當成員們穿過陳列館的紀念通道時,夕陽的余暉透過通道的縫隙灑進來,逆光中,大家的身影被拉得修長。這束光恰似歷史與現實的交匯,既照見了過去的苦難,也照亮了前行的方向。成員們紛紛表示,這一刻深刻明白了銘記歷史的意義:銘記不是為了延續仇恨,而是為了從歷史中汲取力量,避免重蹈覆轍。

大家一致認為,銘記七三一部隊的暴行,是為了筑牢“以史為鑒”的思想根基,讓每一個中國人都清楚和平的來之不易;傳遞歷史真相,是為了凝聚“守護和平”的社會共識,讓更多人加入到銘記歷史、捍衛和平的行列中;立下青春誓言,是為了錨定“振興中華”的奮斗方向,用青年的力量為國家的發展貢獻力量。

三、社區宣講:傳遞真相,凝聚愛國力量

走出展館,沉重的心情并未消散,反而化作了一股強烈的責任感。實踐團成員們迅速調整狀態,投身到社區宣傳中,他們決心讓這段歷史“走”出陳列館,“活”在百姓心間,讓更多人了解真相,凝聚起守護和平的力量。

成員們兵分多路,在附近的社區廣場、街道口設立宣傳點。他們提前準備了精心設計的主題傳單,上面不僅有七三一部隊暴行的簡要介紹,還有歷史照片和警示語句。發放傳單時,大家沒有簡單地遞出就走,而是主動駐足與居民交流。面對年長的居民,成員們用通俗易懂的語言,結合展館中看到的實物和史料,講述七三一部隊當年的所作所為,解析細菌武器對平民造成的長遠傷害;面對年輕的居民,他們則結合當下的和平生活,引導大家思考歷史與現實的聯系,讓歷史真相通過一次次真誠的對話,慢慢鉆進居民心里

張貼“烽火尋跡,智啟新章”海報時,成員們圍站在社區公告欄前,細致撫平邊角。有老人湊過來問“這講的啥”,實踐團成員便蹲下身,指著海報上的史料圖片,講述七三一部隊的罪惡;年輕人則掏出手機,拍照留存后,主動幫著轉發到社區群,讓“歷史課堂”,從線下延伸到線上,讓更多人,關注這段不該被遺忘的歷史。

此次實踐,東農紅途礪行社會實踐團,以“展館研學+社區宣講”的雙線行動,完成了一場“歷史認知-情感共鳴-行動轉化”的青春洗禮。成員們深刻認識到:七三一部隊的暴行,是民族歷史的“傷痛坐標”,唯有銘記,才能避免重蹈覆轍;社區宣傳的過程,是“以史育人”的生動實踐,唯有讓更多人了解真相,才能凝聚守護和平的社會合力;而“勿忘國恥 振興中華”的誓言,不是一句口號,而是需要用專業學習、社會服務、愛國行動,持續踐行的青春使命。未來,實踐團將繼續深耕“以史為基、以行踐諾”的實踐路徑,把七三一部隊暴行的歷史教訓,融入校園宣講、社會調研,讓更多同齡人,認識歷史、珍惜和平;用實際行動,詮釋“振興中華”的青春擔當,讓“勿忘國恥”的誓言,在服務社會、報效國家的征程中,熠熠生輝,真正讓“三下鄉”,成為青春成長的“加油站”,成為歷史傳承的“接力棒”,讓更多人,看見青年與歷史共振的力量!

- 來源:東北農業大學紅途礪行社會實踐團畢玉琪

- 發布時間:2025-08-05 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會實踐活動推薦

- 煙臺大學窯火琉光實踐隊:探尋淄博琉璃脈 煥活千年古藝魂

- 2025年7月26日—31日,煙臺大學窯火琉光實踐隊開展了以“探尋淄博琉璃千年文脈 助力古老技藝煥發新生”為主題的社會實踐,此次實踐旨在

- 08-05 關注:0

- 法治暖人心 青春正起航——淮北師范大學“法韻小喇叭”志愿者服務隊

- 2025年7月18日,淮北師范大學“法韻小喇叭”志愿服務隊作為“七彩假期”志愿服務團隊之一,在濉溪縣青少年宮開展的暑期公益活動圓滿落

- 08-05 關注:6

- 銘記歷史,砥礪前行——東農紅途礪行社會實踐團參觀侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館

- 08-05 關注:0

- 學子訪黔鄉探銀花產業,干群謀新徑破滯銷困局

- 08-05 關注:3

- 海碳循跡:榮成探訪魷魚加工廢棄物的藍碳價值密碼

- 08-05 關注:4

社會實踐活動熱點