南京農業大學實踐團六合行:探非遺美食 尋紅色記憶

南京農業大學實踐團六合行:探非遺美食 尋紅色記憶

導語:

7月11日至13日,南京農業大學食品科技學院“食探六合,尋紅憶文韻”實踐團走進南京市六合區,先后深入龍袍鎮程二生態農莊與竹鎮抗日民主政府紀念館,開展為期三天的非遺美食文化學習與紅色歷史探尋實踐活動。團隊以“挖掘地方文化底蘊,助力文化振興”為目標,在舌尖風味與革命歲月的交織中,觸摸六合區“非遺傳承”與“紅色基因”的雙重文化脈絡。

指尖非遺:一籠湯包里的文化密碼

7月11日上午,實踐團來到六合區龍袍鎮程二生態農莊,與傳承龍袍蟹黃湯包技藝的程斌師傅學習交流,通過面對面講解的形式,做到在前期網絡資料查找的基礎上,進一步了解其制作過程和近年來的發展情況,對非遺技藝的傳承不僅是文化延續,更能成為帶動鄉村振興的經濟紐帶。

在交流過程中,程斌師傅表示,在制作過程中,原料的選擇至關重要。龍袍蟹黃湯包的制作選用的是本地的長江大閘蟹和黑豬肉,不僅能保證蟹、黑豬肉的品質有保障,更重要的是直接或間接帶動當地養殖業、餐飲業、旅游業的發展,為當地人提供就業崗位,增加收入,帶動行業向陽發展、家鄉向上發展。同時,龍袍蟹黃湯包具備不額外加糖、不做預制的特點,也與當今主流的健康飲食觀點相契合,大大促進其進一步的推廣和發展,未來發展態勢良好。

圖為實踐團成員與程斌師傅交流時合影。王瑩 供圖。

在與程斌師傅交流的最后,他告誡實踐團的各位成員,無論在什么時候、做什么事,都要聽黨話、跟黨走,不僅要提前對未來進行目標規劃,還要對未來的各種不確定性保持開朗樂觀的心態,去學去干,在實干中進步,在鍛煉中成長,在科技發展中緊跟潮流。

紅色足跡:紀念館里的精神傳承

7月13日,實踐團成員來到六合區竹鎮抗日民主政府舊址紀念館。推開厚重的木門,墻上“竹鎮抗日民主政府”七個蒼勁有力的大字瞬間將眾人拉回烽火歲月。據了解,該舊址紀念館占地面積5000平方米,建筑面積1000平方米,原貌為坐東朝西老式磚木結構四合院,共四進58間,共陳列7大部分2萬多字和50余幅珍貴歷史資料和圖片。

1942年,竹鎮成立了南京地區第一個抗日民主政府,這里成為新四軍在淮南抗日根據地的重要據點,無數先輩在這里拋頭顱、灑熱血。覽館除介紹竹鎮人民在共產黨、新四軍領導下英勇抗擊日寇的事跡外,還陳列了抗戰期間新四軍使用過的手槍、望遠鏡、軍用水壺、電話機等物品。

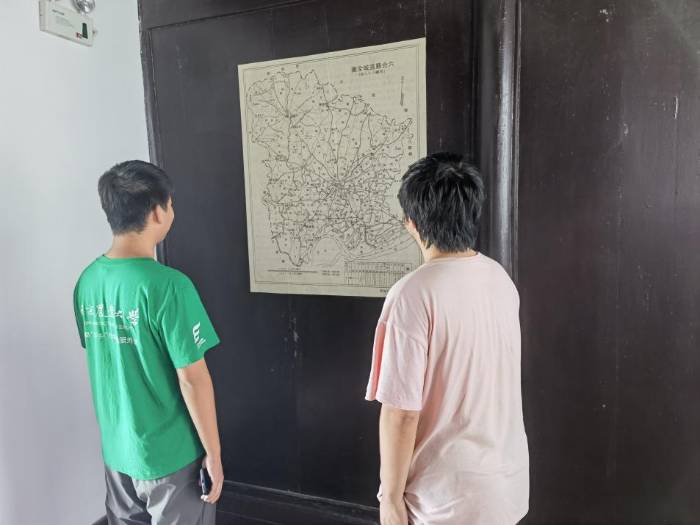

圖為實踐團成員參觀舊址。王瑩 供圖

現場展廳通過多媒體影像等形式,生動地展現了在竹鎮市抗日民主政府建立后,廣泛發動群眾,團結各方力量,開展武裝斗爭的鮮活圖景。玻璃柜中靜靜陳列著一把把銹跡斑斑的步槍、一封封內容感人的家書、一處處歷史場景的深度還原,構成館內獨特的紀念形式和內涵,將課本里的舍生忘死,在這些實物和文字里變得具體化。同從墻上的講解文字和照片中,不難了解到當時戰斗和生存條件的艱苦,戰士們穿著單衣度過寒冬。

圖為實踐團成員在紀念館前合影。王瑩 供圖

此次實踐中,團隊既觸摸到非遺美食的溫度,也感受到紅色歷史的厚重。硝煙雖散,但精神永存,接下來,實踐團將整理收集的資料,通過校園宣講、線上推文等形式,持續傳播六合區的文化故事,讓更多人了解這片土地上的“味”與“魂”,做好做紅色基因的傳承人,讓更多人了解這片土地的歷史底蘊與時代活力,為文化振興注入青春動能。

(通訊員 楊川宇 王瑩)

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-26 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 隴南禮縣行:推普沃鄉土,青春促振興 ——西北師范大學“鹿鳴昭昭

- 07-26 關注:0

- 南京農業大學食品科技學院社會實踐團開展家鄉非遺美食調研活動

- 07-26 關注:0

- 從實驗室到生產線:南京農業大學實踐隊研學現代食品工藝

- 07-26 關注:0

- 海碳循跡調研團——調研山東省青島市黃島區武夷山市場海鮮大廳,

- 07-26 關注:0

- 南京農業大學實踐團六合行:探非遺美食 尋紅色記憶

- 07-26 關注:0

- 公管學子杭城濕地行!探索濕地如何繪就生態惠民畫卷,鋪展綠水青山

- 2025年7月15日、16日,浙江工商大學公共管理學院“浙里‘濕’意·共富同行”暑期社會實踐團追隨總書記步伐,實地調研了杭州西溪國家濕

- 07-26 關注:8

- 曲園學子社會實踐:關愛老人,青春同行

- 曲阜師范大學化學與化工學院鋅夢未來實踐隊走進老年公寓,看望老人

- 07-26 關注:4

- 農學院“赤幟領航興榮邑,青衿聚力富農鄉”實踐服務團赴榮成市東

- 為學習全國鄉村治理示范村的先進經驗與創新做法,進一步增強服務“三農”的使命感,7月25日,青島農業大學農學院“赤幟領航興榮邑,青

- 07-26 關注:4