大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

心欣鄉溪實踐隊探訪鮑魚養殖場,了解九溪澳漁業發展現狀

位于南澳縣海島東南部的九溪澳村,三面青山環抱,一面指向大海,優質的海水資源與得天獨厚的地理位置,為這片區域注入了源源不斷的生命力。漁家文化在此深厚積淀,漁民們與眾多養殖場在這片土地上和諧共生。而吳叔的鮑魚養殖場,便坐落在這山水交融的沿海地帶。7月16日,在負責人吳叔的帶領下,心欣鄉溪社會實踐隊走進九溪澳村的鮑魚養殖場,深入了解當地的漁業發展現狀,持續深化他們的實踐探索與學習之旅。

圖為養殖場環境(攝影 吳喆沐)

養殖場外圍的文化墻向來訪的游客鋪開水產養殖的知識畫卷,生蠔外殼錯落有致地鑲嵌其中,使得自然之美與人文之韻交相輝映,展現出九溪澳村獨特的自然風貌和漁家文化底蘊。

圖為養殖場外文化墻(攝影 賴舒謠 蔡欣鈿)

沿著養殖場的小徑走來,入目便是一方方的養殖池。在這片占地五畝的養殖場內,110口養殖池養殖了上百萬只鮑魚苗,清澈的海水通過管道流入養殖池,現代化的儀器時刻檢測著水溫和水質微妙變化,確保養殖環境始終保持在最佳狀態。

圖為隊員們在吳叔的帶領下參觀養殖場(攝影 吳喆沐 蔡惠琳)

據吳叔介紹,該處精心培育的鮑魚為黃金鮑與土鮑魚的雜交種類,人工授精后進行為期四個月的養殖,隨后銷往省外。吳叔盛情分享在鮑魚場的工作日常,每日清晨六點,他便投入繁忙,細心清掃每個養殖池,精準投放養料,檢測儀器運作情況,如同照顧小孩一般,日復一日地精心養護著鮑魚苗。他認為,水產養殖的成功離不開優質的生態環境,前沿的養殖技術和嚴格的水質把控是保證鮑魚養殖高品質的關鍵,同時也離不開長期的不懈堅持與用心經營。

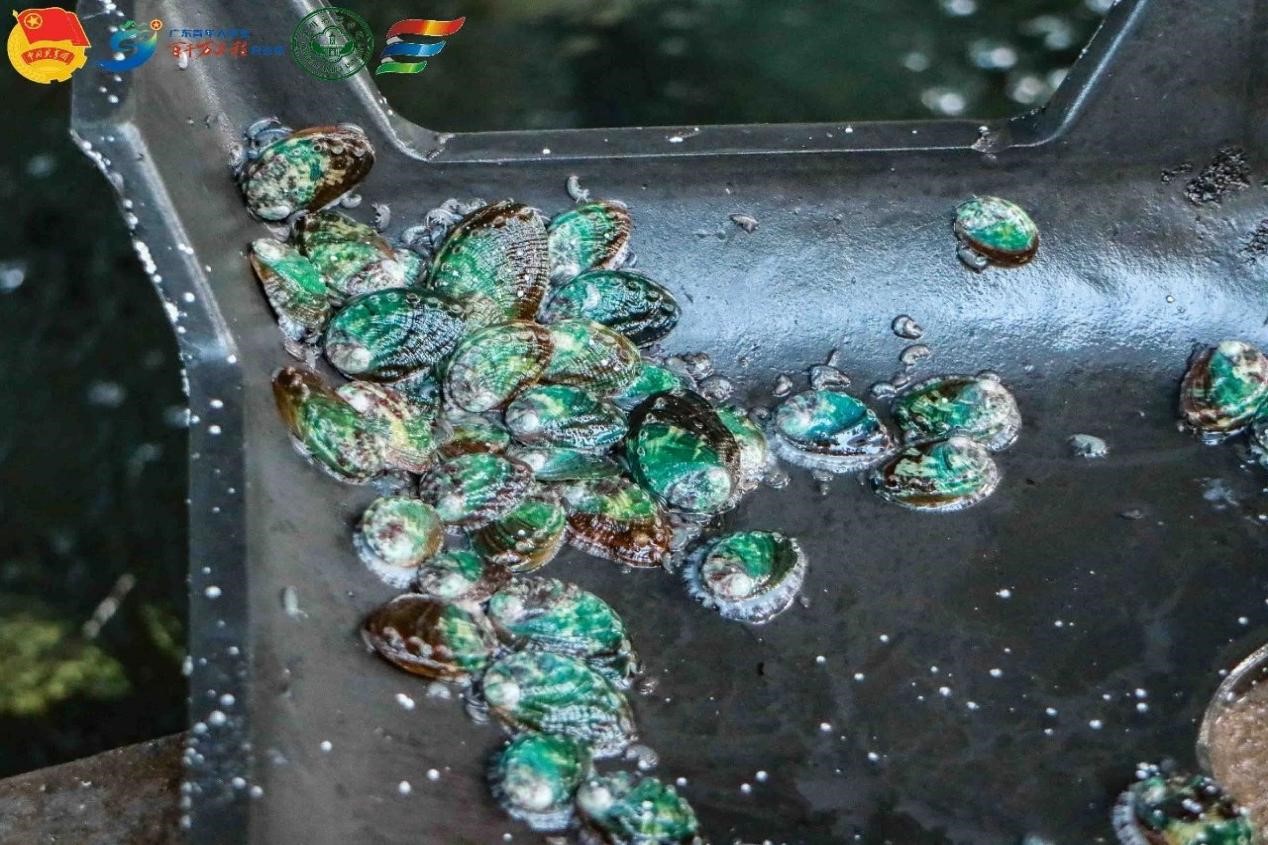

圖為鮑魚外觀(攝影 蔡惠琳)

圖為隊員們親身觸摸感受鮑魚(攝影 肖雨晨)

圖為隊員們親身觸摸感受鮑魚(攝影 肖雨晨)

為了讓隊員們有更直觀的體驗,吳叔使用工具打撈出池內的鮑魚進行展示。看著一顆顆鮑魚聚集吸附在幼苗專用板上,翡翠般光澤的外殼仿佛組成一張美麗的古董壁畫。隊員趁其不備抓起一只放至手心,活潑的跖面迅速帶動身體蠕動,展現出其鮮活的生命力。

養殖場旁便是吳叔的家,其生活與養殖工作早已緊密相連。家中醒目的“科學技術是第一生產力”標語,多年來始終激勵著他不斷轉型進步。從昔日的漁民到如今頗具規模的養殖戶,吳叔憑借對自然環境的敏銳洞察和不懈的探索,不僅實現了個人增收,更為鄉村的經濟發展注入了動力。然而調研發現,吳叔的養殖場也遭遇了發展瓶頸,傳統模式難推動產業升級,他坦言:“我們缺乏先進技術注入,以及政策性資金的支持。

圖為吳叔家中標語(攝影 賴舒謠)

圖為吳叔與隊員交流分享(攝影 賴舒謠)

當前,九溪澳村正積極實施“文旅漁'創新融合發展的路徑,吳叔也盼著這股春風可以早日吹向自己的養殖場。他望向那片熟悉的養殖池,眼中閃爍著期待又略帶不確定性,“有機會的話,我要把那一片養殖池改造成捕撈體驗和農家樂場所。”吳叔希望,在政府和社會各界的支持下,在不久的將來,其養殖場不僅能繼續養殖海產品,還能成為一處休閑娛樂的文化勝地,讓游客在享受自然之美的同時,也能領略到深厚的漁家文化。

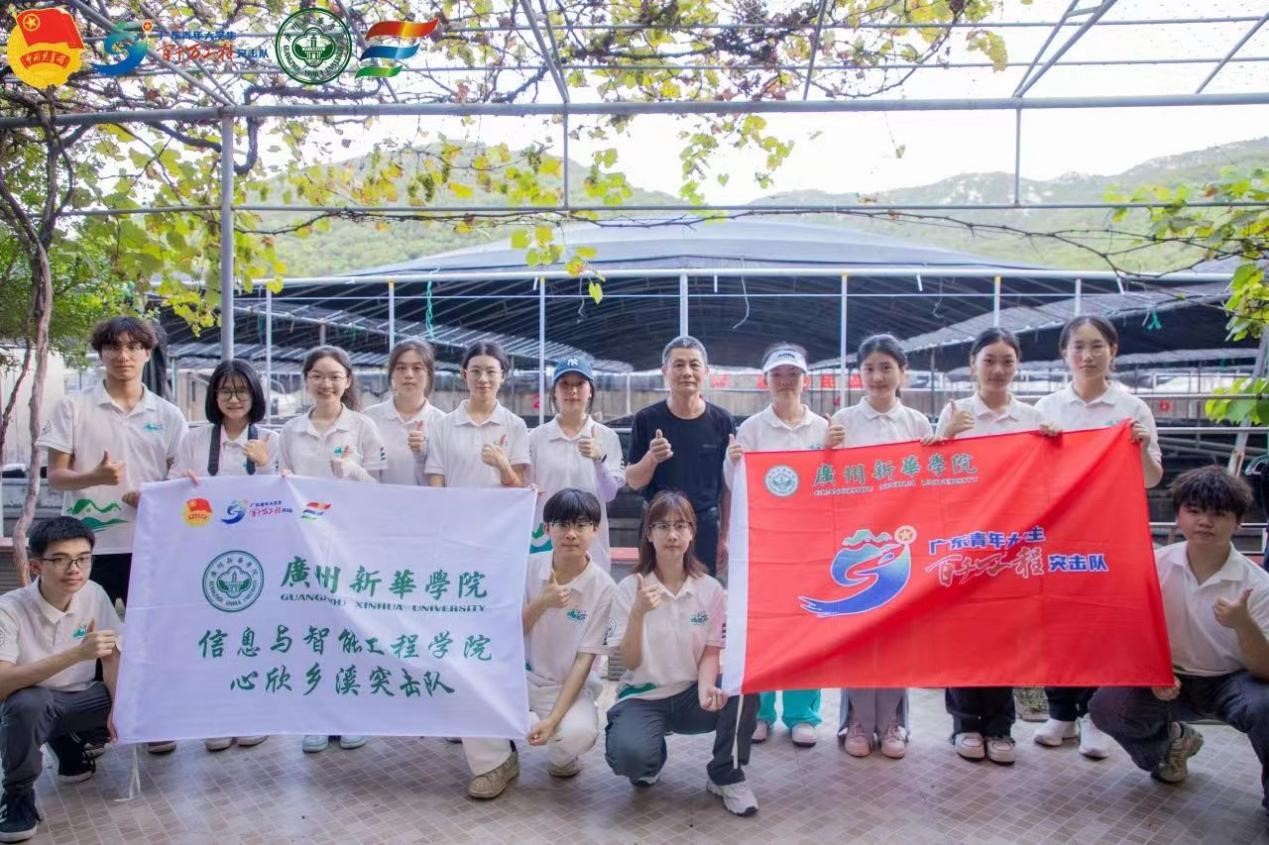

在吳叔的熱情款待下,實踐隊了解了九溪澳村鮑魚養殖業的養殖日常、發展狀況、面臨困境和未來規劃。村中類似吳叔的養殖場約有五處,它們共同構成了九溪澳村不可或缺的支柱性產業之一。它們作為漁業生態鏈上的重要一環,激發了隊員們對該村漁業轉型升級路徑的深層次思考。

深受觸動之下,實踐隊毅然決定攜手助力,不僅致力于拓寬吳叔鮑魚養殖產業的宣傳渠道,更著眼于推動整個村莊漁業的宣傳與發展,力求吸引更多技術與資金的注入,為其注入強勁的發展動力。隨著夕陽西下,成員們在歡聲笑語中結束了今天的調研之旅,滿載而歸的不僅是知識與經驗,更有對九溪澳村漁業未來的無限憧憬與美好祝愿。

圖為合影留念(攝影 吳喆沐 周毅充)

- 作者:龍子瑤 俞奕霏 何宛楨 來源:廣州新華學院心欣鄉溪實踐隊

- 發布時間:2024-08-17 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 廣財學子開展網絡強村百千萬工程實地考察——參觀惠州市龍門縣永

- 09-10 關注:3

- 廣財學子開展網絡強村百千萬工程實地考察——王賽春堂舞貔貅

- 09-10 關注:6

- 消弭數字鴻溝,共享智能生活

- 09-10 關注:5

- 呵護留守兒童健康成長,捍衛未成年人合法權益

- 為進一步探討如何保護未成年人合法權益,本團隊在暑假分別展開了未成年人普法知識小課堂和走入鄉村探訪留守兒童和監護人的實踐活動,積

- 09-09 關注:2

- 暑期社會實踐:普法慰民情,德育潤民心

- 09-09 關注:2

- 重慶人文科技學院“三下鄉”社會實踐團走進甘寧鎮,普及心肺復蘇

- 09-09 關注:2

- 重人科學子三下鄉|心理關愛驛站—評估青少年心理健康

- 09-09 關注:2

- 重人科學子三下鄉|心旅共話——故事接龍

- 09-09 關注:2

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有