大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

偶爾京劇

中國(guó)國(guó)家京劇團(tuán)來(lái)紐約演出,托朋友的福,得了兩張位置頗好且免費(fèi)的票。我先游說(shuō)了太座半日,說(shuō)動(dòng)她愿意同行;又懇求了岳母大人周末像平常一樣代看孩子,再安慰了喋喋不休要和我們同行的兩個(gè)小子,我們才得以打破三娃父母的生活常態(tài),偷得一晚閑情,迎著滿城風(fēng)雨,去曼哈頓的林肯爵士樂(lè)中心看一場(chǎng)京劇。

這一晚,國(guó)家京劇團(tuán)三團(tuán)演出的是全本《楊門(mén)女將》。大幕拉開(kāi),最先注意到的是舞臺(tái)一側(cè)坐著的樂(lè)隊(duì)和樂(lè)隊(duì)成員們的樂(lè)器,有捧著二胡的,有托著揚(yáng)琴的,有敲鑼的,有打鼓的,也有吹喇叭的……一開(kāi)場(chǎng),他們由靜而動(dòng),純粹的中國(guó)樂(lè)器發(fā)出純粹的中國(guó)聲響,倒真是“先聲奪人”,把人一下子拉進(jìn)了中國(guó)和京劇的氛圍。

第一出戲,舞臺(tái)中央是標(biāo)準(zhǔn)的戲臺(tái)子道具,紅花花的桌布和椅面,椅子仄高,不像給人坐的。4個(gè)男仆、4個(gè)傭婦喜滋滋地魚(yú)貫而過(guò),往桌上放了壽桃。穆桂英出場(chǎng),一樣喜滋滋的,因?yàn)樘觳ǜ獞c祝楊宗保的50歲生日。她回憶起自己是“女漢子”的辰光,感嘆現(xiàn)在自己安于鋪?zhàn)琅畔闹鲖D狀態(tài),便優(yōu)雅不失風(fēng)趣地唱道:“可笑我彎弓盤(pán)馬巾幗將,傳杯擺盞內(nèi)外忙。想當(dāng)年結(jié)良緣穆柯寨上,數(shù)十載如一日情義深長(zhǎng)。”然后孟懷遠(yuǎn)、焦廷貴來(lái)了,報(bào)告了楊宗保命喪疆場(chǎng)的消息……

許是人到中年,這樣的戲劇開(kāi)場(chǎng)竟讓我險(xiǎn)些落淚。寫(xiě)小說(shuō)、也曾寫(xiě)劇本的我,倏忽之間仿佛有所悟:這樣的主角,這樣的心理活動(dòng),這樣的喜和悲,這樣的戲劇張力,在短暫的時(shí)空里呈現(xiàn)在觀眾眼前,何嘗不是其他藝術(shù)形式和各類作品孜孜以求的效果呢?由此入戲。我發(fā)現(xiàn)自己竟也能根據(jù)臉譜和唱詞粗略地區(qū)分生旦凈末丑各種角色,注意到女角們的頭飾和服裝,看見(jiàn)男角們可以有黑色、白色、紅色、灰色之類或長(zhǎng)或短的胡子,欣賞各式各樣的唱念做打,為種種耍幽默和抖包袱而融入哄堂之笑,為旦角細(xì)碎的步子行成云流成水而嘖嘖稱奇,為武生們馬前鞍后舞槍弄刀和連翻跟頭的絕技而掩口驚呼,也似看懂旦角抖抖的水袖里暗隱的心思,明白老生顫顫的胡子傳達(dá)的情緒……

我更喜歡琢磨的是唱詞和對(duì)白,而最大的感慨或許是“唱得比說(shuō)得好聽(tīng)”,不僅因?yàn)檫@些唱詞講述故事、表達(dá)情愫,也因?yàn)樗鼈冇许嵱新桑蛘哏H鏘,或者朗朗,讓我們這些中國(guó)制造的耳膜和耳鼓倍感愉悅。

也有時(shí)候,惹我定定看著的,竟然只是一個(gè)字,一個(gè)大大的漢字。比如前面幾出戲,舞臺(tái)幕墻上或者旌旗上都寫(xiě)著字,“壽”字,“楊”字,就這么一顆漢字,描摹的氛圍,表達(dá)的情緒,傳遞的歷史,那么清晰,又那么純粹地中國(guó)。

這出戲前半場(chǎng)是文戲,是感情戲,人物故事多在天波府的庭院之中。后半程卻是武戲?yàn)橹鳎尘澳徊紦Q成群山起伏、峻嶺連綿的塞外,風(fēng)景不同,場(chǎng)面迥異,不僅避免了可能的沉悶、冗長(zhǎng)和單調(diào),也滿足了不同觀眾和不同口味的需要。

那武生一出場(chǎng),連翻四五個(gè)跟頭,從舞臺(tái)左后方翻到右前方。他身形站定之時(shí),立刻獲得滿堂喝彩。武戲里面,各位將軍頭上插兩根雉翎,肩上插一排小旌旗,也是傳統(tǒng)和特色。他們拽住自己頭上的雉翎,一壁顫耍如蛇,一壁唱?jiǎng)犹斓兀⒆孙S爽里更有一種別樣?jì)趁摹N冶疽詾樯习雸?chǎng)文戲里的穆桂英和下半場(chǎng)武戲里的穆桂英都是一位演員所演,暗暗稱奇,后來(lái)知道是兩位演員分別飾演,倒覺(jué)得更合情理了。

看這么一場(chǎng)京劇所生發(fā)的感慨,更多也許還在戲外。《楊門(mén)女將》這樣的題材,叫人聯(lián)想歷史、回味傳奇之余,也想起童年,想起爺爺輩人物曾經(jīng)口口相傳的那些故事,還有一本本小人書(shū)曾經(jīng)輸送的情懷,還有父母曾偶爾帶著我們?nèi)タ醇亦l(xiāng)淮劇的舊時(shí)情景。

同包廂的月亮女士是位年輕的箜篌演奏家,對(duì)音樂(lè)更敏感,因看到演出的林肯中心一般是爵士樂(lè)演出場(chǎng)所,感嘆道:“在爵士樂(lè)的氛圍里看一場(chǎng)京劇,真讓人有穿越之感!”我聽(tīng)了,也不禁莞爾。現(xiàn)今時(shí)代,無(wú)論是在美國(guó)紐約還是在中國(guó)北京,甚至在這世界的任何一個(gè)角落,看京劇,看中國(guó)的這古老戲種,都會(huì)有穿越之感的吧。

我不是票友。說(shuō)起來(lái),對(duì)京劇有興趣,應(yīng)是出國(guó)后的事情。與其說(shuō)是對(duì)京劇有興趣,不如說(shuō)是對(duì)中國(guó)的一切有興趣;而如果不出國(guó),我說(shuō)不定對(duì)京劇和其他中國(guó)的一切也就是熟視無(wú)睹地了無(wú)興趣了。記得第一次回國(guó),早早就請(qǐng)大學(xué)好朋友老毛子買(mǎi)了北京保利劇院折子戲的票,自以為是地覺(jué)得國(guó)粹在中國(guó)等著我這個(gè)游子。記得那回看的是《大鬧天宮》之類的武戲,滿場(chǎng)子的叫好聲和掌聲,縈繞心間,經(jīng)年不忘。距離可能讓我們遺忘,也可能讓我們珍惜,人就是這樣復(fù)雜奇怪的動(dòng)物。

常言道:“人生如戲,戲如人生。”京劇里那鑼鼓喧天的熱鬧,那插科打諢的詼諧,那絲竹管弦的情調(diào),或許還有那粉白脂紅的喜悅和憂傷,對(duì)如我這般的看客來(lái)說(shuō),也許只有等到人到中年,等到人在異鄉(xiāng),等到流行歌曲成為青春的記憶一種,才能偶爾看,并看出幕起幕落之間、戲里與戲外、熱鬧和懷舊的人生況味吧。

這一晚,國(guó)家京劇團(tuán)三團(tuán)演出的是全本《楊門(mén)女將》。大幕拉開(kāi),最先注意到的是舞臺(tái)一側(cè)坐著的樂(lè)隊(duì)和樂(lè)隊(duì)成員們的樂(lè)器,有捧著二胡的,有托著揚(yáng)琴的,有敲鑼的,有打鼓的,也有吹喇叭的……一開(kāi)場(chǎng),他們由靜而動(dòng),純粹的中國(guó)樂(lè)器發(fā)出純粹的中國(guó)聲響,倒真是“先聲奪人”,把人一下子拉進(jìn)了中國(guó)和京劇的氛圍。

第一出戲,舞臺(tái)中央是標(biāo)準(zhǔn)的戲臺(tái)子道具,紅花花的桌布和椅面,椅子仄高,不像給人坐的。4個(gè)男仆、4個(gè)傭婦喜滋滋地魚(yú)貫而過(guò),往桌上放了壽桃。穆桂英出場(chǎng),一樣喜滋滋的,因?yàn)樘觳ǜ獞c祝楊宗保的50歲生日。她回憶起自己是“女漢子”的辰光,感嘆現(xiàn)在自己安于鋪?zhàn)琅畔闹鲖D狀態(tài),便優(yōu)雅不失風(fēng)趣地唱道:“可笑我彎弓盤(pán)馬巾幗將,傳杯擺盞內(nèi)外忙。想當(dāng)年結(jié)良緣穆柯寨上,數(shù)十載如一日情義深長(zhǎng)。”然后孟懷遠(yuǎn)、焦廷貴來(lái)了,報(bào)告了楊宗保命喪疆場(chǎng)的消息……

許是人到中年,這樣的戲劇開(kāi)場(chǎng)竟讓我險(xiǎn)些落淚。寫(xiě)小說(shuō)、也曾寫(xiě)劇本的我,倏忽之間仿佛有所悟:這樣的主角,這樣的心理活動(dòng),這樣的喜和悲,這樣的戲劇張力,在短暫的時(shí)空里呈現(xiàn)在觀眾眼前,何嘗不是其他藝術(shù)形式和各類作品孜孜以求的效果呢?由此入戲。我發(fā)現(xiàn)自己竟也能根據(jù)臉譜和唱詞粗略地區(qū)分生旦凈末丑各種角色,注意到女角們的頭飾和服裝,看見(jiàn)男角們可以有黑色、白色、紅色、灰色之類或長(zhǎng)或短的胡子,欣賞各式各樣的唱念做打,為種種耍幽默和抖包袱而融入哄堂之笑,為旦角細(xì)碎的步子行成云流成水而嘖嘖稱奇,為武生們馬前鞍后舞槍弄刀和連翻跟頭的絕技而掩口驚呼,也似看懂旦角抖抖的水袖里暗隱的心思,明白老生顫顫的胡子傳達(dá)的情緒……

我更喜歡琢磨的是唱詞和對(duì)白,而最大的感慨或許是“唱得比說(shuō)得好聽(tīng)”,不僅因?yàn)檫@些唱詞講述故事、表達(dá)情愫,也因?yàn)樗鼈冇许嵱新桑蛘哏H鏘,或者朗朗,讓我們這些中國(guó)制造的耳膜和耳鼓倍感愉悅。

也有時(shí)候,惹我定定看著的,竟然只是一個(gè)字,一個(gè)大大的漢字。比如前面幾出戲,舞臺(tái)幕墻上或者旌旗上都寫(xiě)著字,“壽”字,“楊”字,就這么一顆漢字,描摹的氛圍,表達(dá)的情緒,傳遞的歷史,那么清晰,又那么純粹地中國(guó)。

這出戲前半場(chǎng)是文戲,是感情戲,人物故事多在天波府的庭院之中。后半程卻是武戲?yàn)橹鳎尘澳徊紦Q成群山起伏、峻嶺連綿的塞外,風(fēng)景不同,場(chǎng)面迥異,不僅避免了可能的沉悶、冗長(zhǎng)和單調(diào),也滿足了不同觀眾和不同口味的需要。

那武生一出場(chǎng),連翻四五個(gè)跟頭,從舞臺(tái)左后方翻到右前方。他身形站定之時(shí),立刻獲得滿堂喝彩。武戲里面,各位將軍頭上插兩根雉翎,肩上插一排小旌旗,也是傳統(tǒng)和特色。他們拽住自己頭上的雉翎,一壁顫耍如蛇,一壁唱?jiǎng)犹斓兀⒆孙S爽里更有一種別樣?jì)趁摹N冶疽詾樯习雸?chǎng)文戲里的穆桂英和下半場(chǎng)武戲里的穆桂英都是一位演員所演,暗暗稱奇,后來(lái)知道是兩位演員分別飾演,倒覺(jué)得更合情理了。

看這么一場(chǎng)京劇所生發(fā)的感慨,更多也許還在戲外。《楊門(mén)女將》這樣的題材,叫人聯(lián)想歷史、回味傳奇之余,也想起童年,想起爺爺輩人物曾經(jīng)口口相傳的那些故事,還有一本本小人書(shū)曾經(jīng)輸送的情懷,還有父母曾偶爾帶著我們?nèi)タ醇亦l(xiāng)淮劇的舊時(shí)情景。

同包廂的月亮女士是位年輕的箜篌演奏家,對(duì)音樂(lè)更敏感,因看到演出的林肯中心一般是爵士樂(lè)演出場(chǎng)所,感嘆道:“在爵士樂(lè)的氛圍里看一場(chǎng)京劇,真讓人有穿越之感!”我聽(tīng)了,也不禁莞爾。現(xiàn)今時(shí)代,無(wú)論是在美國(guó)紐約還是在中國(guó)北京,甚至在這世界的任何一個(gè)角落,看京劇,看中國(guó)的這古老戲種,都會(huì)有穿越之感的吧。

我不是票友。說(shuō)起來(lái),對(duì)京劇有興趣,應(yīng)是出國(guó)后的事情。與其說(shuō)是對(duì)京劇有興趣,不如說(shuō)是對(duì)中國(guó)的一切有興趣;而如果不出國(guó),我說(shuō)不定對(duì)京劇和其他中國(guó)的一切也就是熟視無(wú)睹地了無(wú)興趣了。記得第一次回國(guó),早早就請(qǐng)大學(xué)好朋友老毛子買(mǎi)了北京保利劇院折子戲的票,自以為是地覺(jué)得國(guó)粹在中國(guó)等著我這個(gè)游子。記得那回看的是《大鬧天宮》之類的武戲,滿場(chǎng)子的叫好聲和掌聲,縈繞心間,經(jīng)年不忘。距離可能讓我們遺忘,也可能讓我們珍惜,人就是這樣復(fù)雜奇怪的動(dòng)物。

常言道:“人生如戲,戲如人生。”京劇里那鑼鼓喧天的熱鬧,那插科打諢的詼諧,那絲竹管弦的情調(diào),或許還有那粉白脂紅的喜悅和憂傷,對(duì)如我這般的看客來(lái)說(shuō),也許只有等到人到中年,等到人在異鄉(xiāng),等到流行歌曲成為青春的記憶一種,才能偶爾看,并看出幕起幕落之間、戲里與戲外、熱鬧和懷舊的人生況味吧。

- 作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-01-13 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 在書(shū)店遇見(jiàn)最美的自己

- 很早的時(shí)候,只有一種書(shū)店,就是國(guó)營(yíng)新華書(shū)店。差不多每個(gè)城市,包括那些偏遠(yuǎn)的邊疆小城,都會(huì)在最繁華的市中心,立一家新華書(shū)店

- 02-03 關(guān)注:0

- 偶爾京劇

- 中國(guó)國(guó)家京劇團(tuán)來(lái)紐約演出,托朋友的福,得了兩張位置頗好且免費(fèi)的票。

- 01-13 關(guān)注:4

- 傷別

- 父親去了。去得太早。去得太苦。他躺在那里,微睜著雙眼。他還在等我。那眼神仿佛在問(wèn),老三為什么還沒(méi)回來(lái)?

- 01-13 關(guān)注:6

- 鐵凝印象

- 我對(duì)給他人寫(xiě)印象記一直持謹(jǐn)慎態(tài)度,我以為真正理解一個(gè)人是困難的:通過(guò)一篇短文便對(duì)一個(gè)人下結(jié)論則更顯得滑稽。

- 01-13 關(guān)注:7

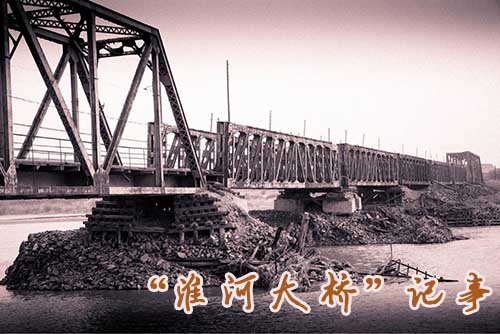

- ”淮河大橋“記事

- “有錢(qián)難買(mǎi)息縣坡,一半米飯一半饃”說(shuō)的是我的老家。是不是有點(diǎn)“家鄉(xiāng)美”的意思

- 01-13 關(guān)注:13

- 高考——中國(guó)人永遠(yuǎn)不舍的苦戀

- 這是一件讓中國(guó)人瘋狂了幾十年的事!然而大家似乎仍然沒(méi)有清醒,仍然在瘋狂地鞭趕著后代……

- 01-13 關(guān)注:5

- 陽(yáng)光

- 越過(guò)黑暗的脊梁,陽(yáng)光嘟嚕一下鉆了出來(lái)。

- 01-13 關(guān)注:6

- 鄉(xiāng)愁的模樣

- 回望故鄉(xiāng),它的存在,依托于幾個(gè)老物件:一口古井、一盤(pán)石碾、一棵老柳樹(shù)和老柳樹(shù)身上懸掛的鐘。

- 01-13 關(guān)注:7

-

客服QQ:471708534 大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有