長沙理工大學“尋脈黃精”實踐團安化黃精“尋脈記” --從田間到工廠,小藥材的民生振興路

7月的安化群山,薄霧與晨光交替籠罩著田壟。長沙理工大學“尋脈黃精”賦能振興團踏上這片土地,從農戶的院落到企業的車間,從田壟間的幼苗到生產線的成品,一場關于黃精如何串聯民生與產業、撬動鄉村振興的調研,在雙向奔赴的認知中鋪展開來。

泥土里的“民生賬本”:黃精扎根處,日子更香甜

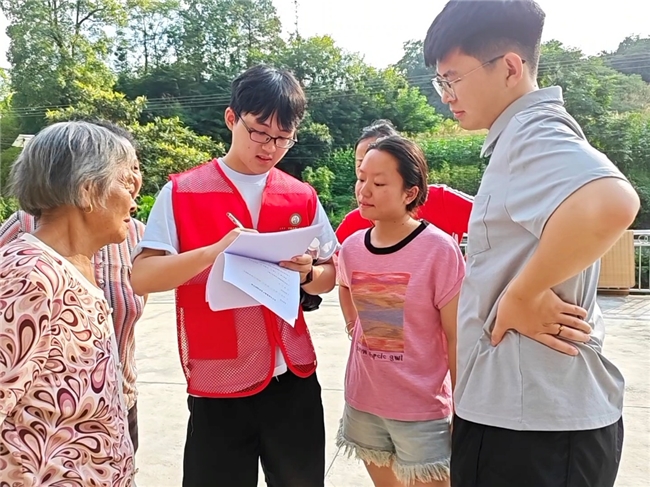

“種黃精后,每年能多掙幾千塊,夠給娃買新書包,給老伴抓藥咧!”清塘鋪鎮的農戶掰著手指算著增收賬,眼角的笑意里藏著最實在的幸福。實踐團成員帶著沾滿泥土氣的問卷穿梭于村落間,敲開的不僅是農戶家門,更是黃精產業扎根鄉土的民生密碼。

方言的隔閡擋不住真誠的交流:試種時靠合作社技術指導才敢擴大規模的合作社成員,念叨著“黃精加工不污染環境,錢進袋、空氣好”的村民,還有盼著“銷路更順、技術更精”的樸實期待,這些心聲讓“鄉村振興”從抽象概念變成了可觸可感的生活改善。黃精的根莖在土里延伸,也悄悄串起了農戶的“錢袋子”與“幸福感”——曾經外出務工的鄉親陸續返鄉,靠著家門口的產業實現增收,生態與民生的共生,恰如黃精與山林相依的景致,寫滿可持續發展的智慧。

產業鏈上的“振興密碼”:從“云端孤芳”到富民產業

當調研鏡頭轉向企業車間與種植基地,黃精產業的全貌愈發清晰。作為“中國多花黃精之鄉”,安化黃精自帶“硬核光環”:千米海拔的云端種植基地、冰磧巖土壤賦予的硒鋅元素,再加上科學培育技術,讓這里的黃精成了名副其實的“山間珍寶”。

引養”黃精企業的車間里,標準化生產線正將新鮮黃精轉化為多樣產品,八成以上員工是本地村民。“企業給種苗、教技術,回收價穩當,咱不用背井離鄉也能掙錢。”一位正在包裝黃精產品的村民說。從種植到加工、研發到銷售,完整的產業鏈已悄然成型:政府推動產業與旅游聯動,計劃將黃精打造成第二個“安化黑茶”;企業通過“種苗+技術+回收”模式,讓黃精從“本地特產”走向更廣闊市場;而黃精玉竹燉雞等特色菜品的走紅,更讓產業與餐飲、旅游形成良性循環,讓“云端孤芳”真正成了富民強鎮的“黃金產業”。

雙向奔赴的“實踐課堂”:青春與鄉土的共鳴

暮色中,農戶手心的溫度還留在問卷上,車間機器的嗡鳴里藏著發展的動能。當高校學子帶著理論框架走進田間地頭,安化的土地正用最鮮活的案例講授著實踐課:黃精產業的根系,既扎在冰磧巖的土壤里,也扎在生態保護與民生改善的平衡中;鄉村振興的答案,既藏在企業的產業鏈條里,也寫在農戶增收后的笑臉上。

這場“尋脈”之旅,讓黃精的故事愈發清晰——它不僅是一味藥材,更是連接山林與市場、民生與發展的紐帶。在青春與鄉土的碰撞中,我們看見:鄉村振興的密碼,就藏在這泥土里的民生賬、產業鏈上的協作力,以及無數人為美好生活付出的點滴努力中。

(文/圖 符思琪、陳榮靜 /劉世民 )

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-17 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 扎染進社區 靛藍續文脈

- 07-17 關注:0

- 長沙理工大學“尋脈黃精”實踐團安化黃精“尋脈記” --從田間到

- 07-17 關注:20

- 行走鄉土中國 體悟振興脈動 南信青年走進南京市江寧區湖熟街道錢

- 07-17 關注:1

- 非遺文化"笙聲不息"——蘆笙藝術的創新與傳承之路

- 2025年,在畢節幼兒師范高等專科學校的校園里,一幅動人的文化傳承畫卷正在展開。藍天白云下,兩位手持改良蘆笙的演奏者與熱情洋溢的同

- 07-16 關注:42

- 童心繪瓦貓 匠心傳文脈

- 07-16 關注:8

- “金刀青跡”綠色發展倡導團為黑水灘河“凈顏”護航

- 07-16 關注:19

- 三下鄉|非遺創新路,東溪煥新流

- 07-16 關注:20

- 豫北醫學院開展豫西紅色文化與地方實踐活動

- 07-15 關注:27