大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

全省11市137個鄉村博物館,浙商大學子在行動

全省11市137個鄉村博物館,浙商大學子在行動

鄉博尋記憶,傳承話代際。為積極響應浙江省鄉村博物館建設號召,深入探究代際傳播在鄉村記憶存續發展中發揮的重要作用,近日,浙江工商大學人文與傳播學院“尋脈鄉博”暑期社會實踐團隊深入浙江省11個市區,線上線下深度調研137家鄉村博物館,探索鄉村博物館及鄉村文化代際傳播路徑。

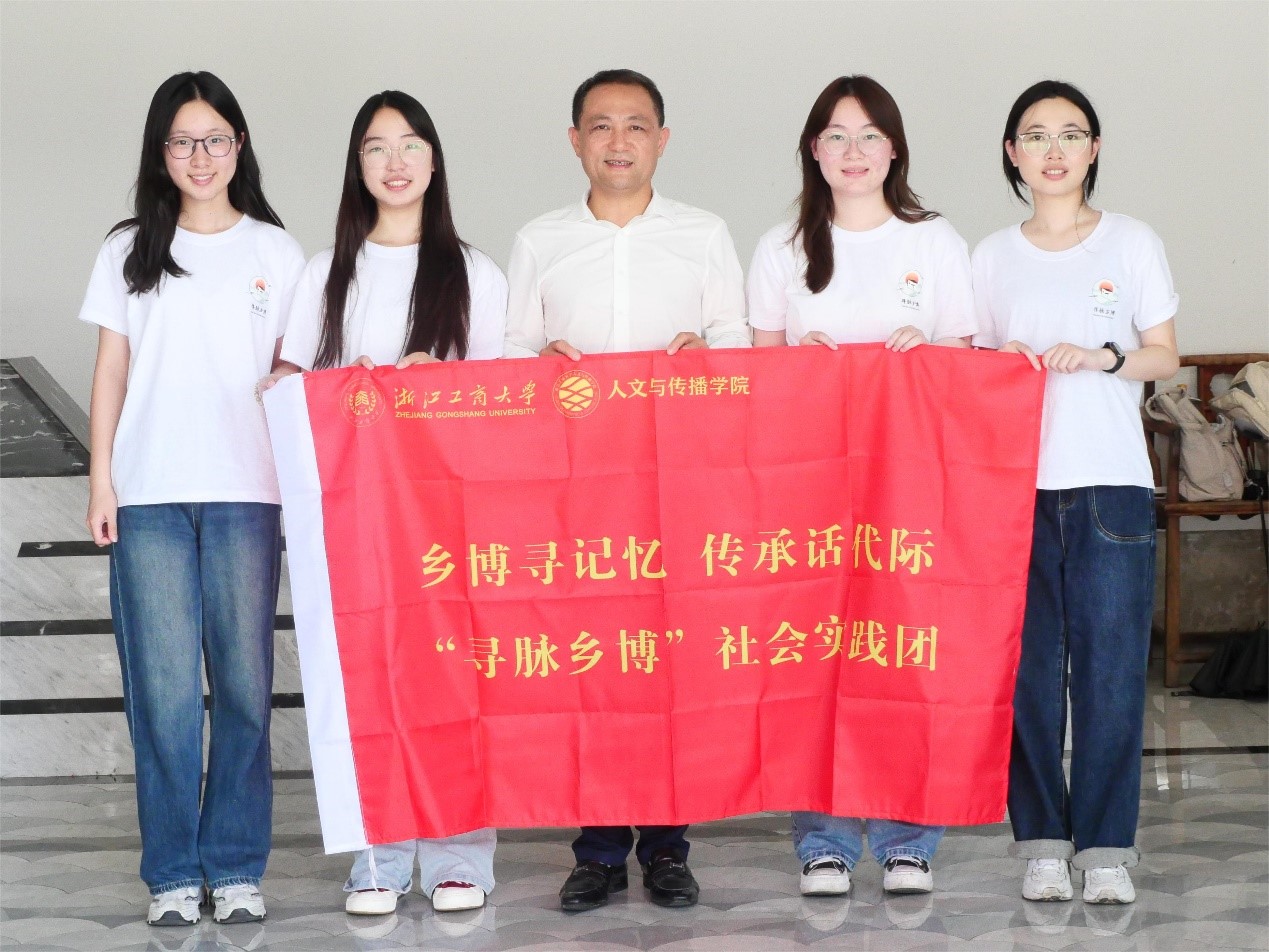

圖為實踐團成員與魚悅博物館負責人陳旭東合影。

在實地走訪中,實踐團成員通過與展館負責人、非物質文化遺產傳承人、展品捐贈人等進行個性化訪談,了解鄉村博物館的特色與面臨的困境,捕捉其對于鄉村博物館在代際傳播中作用的看法與建議,制作137份調研記錄,20篇推文,15期訪談特輯視頻,通過各大平臺發布,全網傳播量破萬。除此之外,實踐團與53家鄉村博物館進一步達成共識,簽署社會實踐基地合作協議。綜合專家建議與文獻調研,“尋脈鄉博”社會實踐團構建代際傳播評價指標,撰寫調研報告,努力探尋鄉村博物館生存發展的長足之道,為鄉村振興貢獻自己的力量。

尋鄉愁印記,煥鄉土記憶

傳承與創新向來是鄉村博物館面臨的雙重課題,“尋脈鄉博”社會實踐團深入挖掘鄉土文化特色,對36位場館負責人進行深度訪談,試圖探尋代際傳播視角下鄉村博物館的活化策略。“我做鄉村博物館就是想讓鄉愁有物可載,有根可尋。”在談及建設博物館的初衷時,余姚市看云樓科舉文化博物館負責人褚納新如是說道。其實,褚納新只是千千萬萬個鄉土記憶傳承人的縮影,對于他們來說,博物館不僅僅是一個展示空間,更是連接過去與未來的橋梁,一個讓人們能夠觸摸歷史、感受鄉愁的烏托邦。

圖為實踐團成員訪談寧海詩路竹韻博物館負責人楊維爐。

如何讓不可復制的鄉土記憶在新時代煥發光彩,各位鄉土記憶傳承人也交出了自己的答卷。“全村都是博物館,處處都有鄉愁味。”紹興大坪頭村結合鄉村建設規劃,打破傳統固有鄉村博物館的場館局限,建成集農耕、研學、旅游、文化交流于一身的村落式全景鄉愁博物館。在這里,實踐團成員王昕感受到了歲月的痕跡和鄉愁的旋律:“不同于那些死板的陳列,仿佛每一件老物件都在訴說著過去的故事,讓我感受到了時光的流轉。”與此同時,除了政府層面,鄉村博物館文化傳承與傳播的接力棒也同樣在非遺傳承人手中交接。常山縣喝彩歌謠傳承基地負責人曾令兵以筆為媒,將喝彩歌謠的傳承故事融入親手繪制的白描連環畫中,讓古老歌謠在年輕心靈中回響。在“伏以,好啊!”的喝彩聲中,喝彩歌謠這一非遺文化也慢慢走出常山,走向世界。

圖為傳承人曾令兵先生展示喝彩歌謠的場景。

這些創新性的策略和方法體現了鄉土記憶傳承人在面對時代挑戰時的智慧和創造力。在實地調研中,實踐團成員同樣也認識到推動鄉村博物館代際傳播的路徑道阻且長。不少展館有著共性的困境:地域偏僻,交通不便,導致自然游客稀缺;展陳方式單一,缺乏交互設備,導致對年輕一代吸引力弱。雖然鄉村博物館依舊面臨著諸多困境,但可以預見經過一代代傳承人的努力,鄉村博物館必將更好融入時代發展,講好鄉土文化故事,找準鄉村振興契合點。

代際傳古韻,文化賦新篇

聚焦農業、農村、農民,串聯過去、現在、未來,鄉村博物館在代際傳播方面更發揮著不可替代的作用。在實地調研中,實踐團成員發現,父代的參觀者往往對老物件懷有更深厚的情感,他們會以故事的形式,串聯物品與記憶,將鄉村的情感通過對實物展品的闡釋而傳遞給孩子。這種情感上的表達與交流實則促進了父代與子代對彼此行為的認同,加深了鄉村記憶的延續。

圖為實踐團成員體驗木偶戲展陳館非遺技藝。

代際傳播更是借助鄉村博物館達到文化賦能的目的,實踐團成員對137份博物館調研報告進行總結分析,發現鄉村博物館的發展趨向于文化賦能產業,無論是帶動當地芝麻種植產業的胡麻餅博物館,抑或是用非遺釀造醬油的魚躍博物館,都進行了大膽創新,啟用“研學+鄉村旅游”的新模式,積極融入時代發展,融入到村民生活和鄉村振興中。鄉村博物館要成為村民的精神家園,就要和旅游產業、文化創意產業等實現共贏發展,共同繪制鄉土中國畫卷。

圖為實踐團成員展示制作的非遺作品。

黨的二十大報告提出,全面推進鄉村振興。作為鄉村歷史文化的載體,鄉村博物館在傳承鄉村文脈、增強文化自信、促進文旅融合等方面具有重要作用,是鄉村振興熱潮中不可忽視的文化力量。“尋脈鄉博”社會實踐團對589份問卷進行數據分析,總結典型鄉村博物館優秀經驗設計鄉村博物館發展模型,讓不同類型、不同背景的鄉村博物館都能在此模型中創造個性化發展方案,旨在厚植精神共富沃土,提升鄉村博物館的內生動力,為鄉村振興貢獻青年力量。文字:王睿瑜、潘夢渝

- 作者:王睿瑜、潘夢渝 來源:浙江工商大學人文與傳播學院尋脈鄉博團隊

- 發布時間:2024-09-28 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 當象牙塔亮起紅燈,大學掛科要如何破解?

- 大學生

- 05-30 關注:24

- 大學中學化:被“圈養”的大學生到底要如何踏上社會?

- 大學生

- 05-30 關注:20

- 實踐之聲|職途領航,學海探航

- 05-30 關注:11

- 湖南信息學院聚德“濤哥”名師工作室以傳統文化賦能青年成長

- 為引導學生從中華優秀傳統文化中汲取力量,應對學業壓力、社交挑戰與未來迷茫等心理困境

- 05-30 關注:4

- “治愈”捏捏變“致病”元兇,超低價不是劣質材料的借口

- “捏捏”作為當代打工人的“治愈”神器,通過“網紅玩具”“解壓”等標簽強勢入駐人們的生活。

- 05-29 關注:23

- 銀發經濟踏入“情感陷阱”,老年人也要“防沉迷”

- 近年來,我國老年人口逐年上升,老年網民群體也越發壯大,發展“銀發經濟”也成為各個行業的熱點方向。

- 05-29 關注:20

- 莫讓虛假擺拍毒害網絡空間

- 近日,一則“女子高鐵上被掌摑后獲賠18萬”的視頻在網絡熱傳,引發廣泛關注。

- 05-29 關注:30

- 黃楊鈿甜耳環事件:“同名同姓”難平公眾質疑

- 近日,演員黃楊鈿甜佩戴高價奢侈品耳環一事掀起輿論波瀾,而其父楊偉的身份背景成為爭議焦點,將四川省慈善總會卷入其中。

- 05-29 關注:28

-

大學生新聞網©版權所有