大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

河南學子三下鄉:遇踐黃河曲,綿邈文化旅

鄭州9月10日電(通訊員 馮谷暢)黃河文明作為中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂,為了促進黃河文明傳承與現代文明建設,探索植根于文學作品中濃厚的黃河文明和家國情懷,7月10日至30日,周口師范學院文學院“追尋華夏文明,遇踐黃河故事”社會實踐團以聆聽黃河故事、探索黃河流域文學作品等形式,對沿黃流域不同城市、不同區域進行尋訪實踐,深入了解了黃河流域生態保護狀況和歷史文化,學習了黃河流域非物質文化遺產,同當地青少年共同研學交流,傳承黃河文化,講好新時代的“黃河故事”。

探訪小浪底,情系黃河旅

黃河是一部說不完、道不盡的“活”歷史。黃河文化連接古今、包孕萬千,是一種蘊藏豐富、魅力無窮的“活”文化。一代代黃河兒女繁衍生息、繼往開來、奮斗不止,千百年來在時代變遷中演繹著生動鮮活的故事。7月11日,實踐團成員來到了位于河南省洛陽市孟津區的小浪底,觀看小浪底泄洪場景。實踐團成員在小浪底景區的講解人員的解說下了解到小浪底水庫作為三門峽以下唯一能夠取得較大庫容的控制性工程,它處在控制黃河下游水沙的關鍵部位,也是唯一能夠擔負下游防洪、防凌、兼顧工農業供水、發電的綜合水利樞紐,具十分重要的戰略地位。

圖為實踐團成員共同觀看黃河小浪底排沙泄洪。通訊員 李丹 供圖

隨后,實踐團成員為了更加深入的了解群眾對黃河文化以及小浪底水庫的了解狀況,實踐團成員向孟津地區的居民以及游客進行了走訪調查,在此期間也得到了大家的配合,也使得實踐團成員能更好的傳承黃河文化,講述新時代的“黃河故事”。

圖為實踐團成員在小浪底附近走訪調查,在當地人的講述中了解黃河文化。 通訊員 韓鈺瑩 供圖

踏訪紅色印記,追尋華夏文明

7月17日,實踐團成員來到了位于河南省濮陽市臺前縣孫口鎮的劉鄧大軍強渡黃河戰役紀念館。在這里,實踐團成員開展了“行志愿,護黃河”、“憶”黃河“黃河邊上的紅色印記”等活動。實踐團成員走進紀念館參觀學習,駐足觀看照片以及相關的歷史文物,仔細聆聽老一輩的革命故事,學習紅色精神,探尋黃河邊上的紅色印記。

圖為實踐團成員在將軍渡外參觀紅色印記。通訊員 劉姝彤 供圖

投身志愿服務,奉獻青春力量。

7月22日,實踐團成員前往鶴壁市淇縣廟口鎮新時代文明實踐中心。為了探索植根于文學作品中濃厚的黃河文明和家國情懷,促進黃河文明傳承與現代文明建設,實踐團成員在實踐中心負責人的安排和帶領下,走訪調查了當地居民,了解了當地的基本情況,并且在當地負責人的安排下開展了“文學里的黃河”探尋活動等活動,實踐團成員帶領青少年在文學作品中了解黃河文化,通過文學作品探尋黃河故事。

圖為實踐團成員為青少年講解黃河故事,與他們共同學習黃河的歷史文化。通訊員 葛劉怡 供圖

7月25日,實踐團成員來到了洛陽市伊濱經開區李村鎮。在這里,實踐團成員在當地負責人的安排下參與了“珍愛生命,遠離水域”的防溺水宣講活動。在宣講活動中,實踐團成員帶領青少年觀看了相關的防溺水視頻,以及全國每年溺亡人數等相關數據,更直觀的讓青少年了解防溺水的重要性,并且給當地的青少年講解了防溺水知識以及如何自救等相關知識,助力農村孩子健康成長。

圖為實踐團成員與當地青少年一同觀看防溺水視頻,加強青少年的暑期安全意識。通訊員 韓鈺瑩 供圖

“追尋華夏文明,遇踐黃河故事”社會實踐團在此次“三下鄉”的實地調研活動中,用腳丈量黃河印記,用耳傾聽黃河故事,用心感受黃河脈搏,深入了解黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略以及黃河周邊鄉村的發展狀況。通過此次活動,實踐團成員表示,作為大學生的我們應積極響應國家號召,承擔起弘揚“新時代”黃河文化的責任,積極主動的促進黃河文明傳承與現代文明建設。學好黃河文化,理解新時代語境下黃河文化與中華民族密不可分的關系,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量。

探訪小浪底,情系黃河旅

黃河是一部說不完、道不盡的“活”歷史。黃河文化連接古今、包孕萬千,是一種蘊藏豐富、魅力無窮的“活”文化。一代代黃河兒女繁衍生息、繼往開來、奮斗不止,千百年來在時代變遷中演繹著生動鮮活的故事。7月11日,實踐團成員來到了位于河南省洛陽市孟津區的小浪底,觀看小浪底泄洪場景。實踐團成員在小浪底景區的講解人員的解說下了解到小浪底水庫作為三門峽以下唯一能夠取得較大庫容的控制性工程,它處在控制黃河下游水沙的關鍵部位,也是唯一能夠擔負下游防洪、防凌、兼顧工農業供水、發電的綜合水利樞紐,具十分重要的戰略地位。

圖為實踐團成員共同觀看黃河小浪底排沙泄洪。通訊員 李丹 供圖

隨后,實踐團成員為了更加深入的了解群眾對黃河文化以及小浪底水庫的了解狀況,實踐團成員向孟津地區的居民以及游客進行了走訪調查,在此期間也得到了大家的配合,也使得實踐團成員能更好的傳承黃河文化,講述新時代的“黃河故事”。

圖為實踐團成員在小浪底附近走訪調查,在當地人的講述中了解黃河文化。 通訊員 韓鈺瑩 供圖

踏訪紅色印記,追尋華夏文明

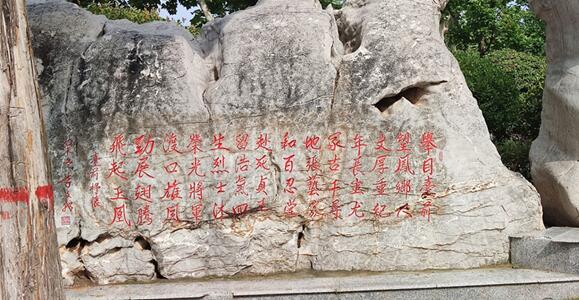

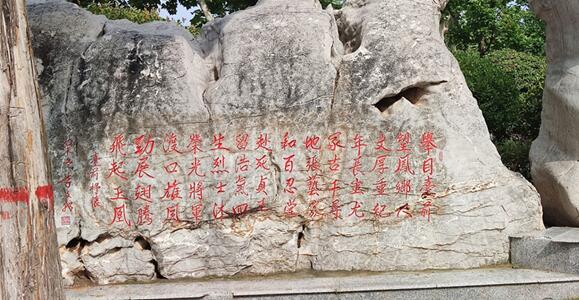

7月17日,實踐團成員來到了位于河南省濮陽市臺前縣孫口鎮的劉鄧大軍強渡黃河戰役紀念館。在這里,實踐團成員開展了“行志愿,護黃河”、“憶”黃河“黃河邊上的紅色印記”等活動。實踐團成員走進紀念館參觀學習,駐足觀看照片以及相關的歷史文物,仔細聆聽老一輩的革命故事,學習紅色精神,探尋黃河邊上的紅色印記。

圖為實踐團成員在將軍渡外參觀紅色印記。通訊員 劉姝彤 供圖

投身志愿服務,奉獻青春力量。

7月22日,實踐團成員前往鶴壁市淇縣廟口鎮新時代文明實踐中心。為了探索植根于文學作品中濃厚的黃河文明和家國情懷,促進黃河文明傳承與現代文明建設,實踐團成員在實踐中心負責人的安排和帶領下,走訪調查了當地居民,了解了當地的基本情況,并且在當地負責人的安排下開展了“文學里的黃河”探尋活動等活動,實踐團成員帶領青少年在文學作品中了解黃河文化,通過文學作品探尋黃河故事。

圖為實踐團成員為青少年講解黃河故事,與他們共同學習黃河的歷史文化。通訊員 葛劉怡 供圖

7月25日,實踐團成員來到了洛陽市伊濱經開區李村鎮。在這里,實踐團成員在當地負責人的安排下參與了“珍愛生命,遠離水域”的防溺水宣講活動。在宣講活動中,實踐團成員帶領青少年觀看了相關的防溺水視頻,以及全國每年溺亡人數等相關數據,更直觀的讓青少年了解防溺水的重要性,并且給當地的青少年講解了防溺水知識以及如何自救等相關知識,助力農村孩子健康成長。

圖為實踐團成員與當地青少年一同觀看防溺水視頻,加強青少年的暑期安全意識。通訊員 韓鈺瑩 供圖

“追尋華夏文明,遇踐黃河故事”社會實踐團在此次“三下鄉”的實地調研活動中,用腳丈量黃河印記,用耳傾聽黃河故事,用心感受黃河脈搏,深入了解黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略以及黃河周邊鄉村的發展狀況。通過此次活動,實踐團成員表示,作為大學生的我們應積極響應國家號召,承擔起弘揚“新時代”黃河文化的責任,積極主動的促進黃河文明傳承與現代文明建設。學好黃河文化,理解新時代語境下黃河文化與中華民族密不可分的關系,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量。

- 作者:馮谷暢 來源:周口師范學院文學院“追尋華夏文明,遇踐黃河故事”社會實踐團

- 發布時間:2022-09-13 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 青春建功 實踐鑄魂暑期“三下鄉”

- 08-02 關注:165

- “雛鷹”振翅心系青年,鷹擊長空愛達亞運

- 為迎接亞運、宣傳亞運、助力亞運,展示“中國新青年”的風貌,同時積極響應三下鄉暑期社會實踐活動的號召,。7月15日,信息

- 08-02 關注:215

- 青年下鄉丨廣東科貿職業學院: 做好“僑”“茶”文章,賦能英德紅

- 文章是廣東科貿英鴻志愿服務隊暑期三下鄉在其他平臺投稿過的文章

- 08-02 關注:194

- 佛山科學技術學院學子三下鄉:深入孩童稚心中,播種口腔小常識

- 為增強兒童愛護口腔健康的觀念,傳播保護口腔健康的知識,2023年8月2日上午,佛山科學技術學院醫學院三下鄉隊伍“醫暖山湖”來到了廣東

- 08-02 關注:71

- 佛山科學技術學院學子三下鄉:追尋紅色印記,傳承革命精神

- 為傳承和弘揚革命先輩的犧牲奉獻精神,緬懷革命先輩。2023年8月2日,佛山科學技術學院醫學院三下鄉隊伍“醫暖山湖”前往大北山革命歷史

- 08-02 關注:65

- 佛山科學技術學院學子三下鄉:知悉山湖日新月異,探尋國企幫扶足

- 為了解國企是如何幫助山湖村脫貧致富,2023年8月2日,佛山科學技術學院三下鄉隊伍“醫暖山湖”前往揭陽市揭西縣金和鎮山湖村對村委書記

- 08-02 關注:136

- 佛山科學技術學院學子三下鄉:迎甜筍豐收 助鄉村振興

- 為探究著甜筍發展,了解甜筍其價值,助力山湖鄉村振興。2023年8月2日,佛山科學技術學院醫學院三下鄉隊伍“醫暖山湖”來到了廣東省揭陽

- 08-02 關注:129

- 青春“三下鄉”丨“礦區蝶變,鄉村振興”團隊-村民收入翻新高,生

- 7月26日,山東科技大學能源與礦業工程學院“礦區蝶變,鄉村振興’團隊繼續走訪濱湖鎮,團隊在考察調研時發現,當地人們對生態修復后的

- 08-02 關注:168

-

大學生新聞網©版權所有