山東大學“鄉約齊魯”實踐團深耕齊魯大地 探尋鄉村振興“四維共振”新路徑

- 發布時間:2025-10-10 閱讀:

- 來源:山東大學“鄉約齊魯”實踐團

為深入貫徹鄉村振興戰略,探索“文旅農商四維共振”發展模式,近日,山東大學“鄉約齊魯”打造鄉村振興“金名片”調研服務團赴東營、青島膠州等地開展為期15天的社會實踐活動。團隊先后走訪“稻鄉蟹緣”省級鄉村振興齊魯樣板示范區、艾山市級鄉村振興示范片區等6個產業園區,訪談農戶、非遺傳承人等,依托12份一手訪談資料,以青春視角挖掘山東鄉村振興的特色經驗與創新路徑。

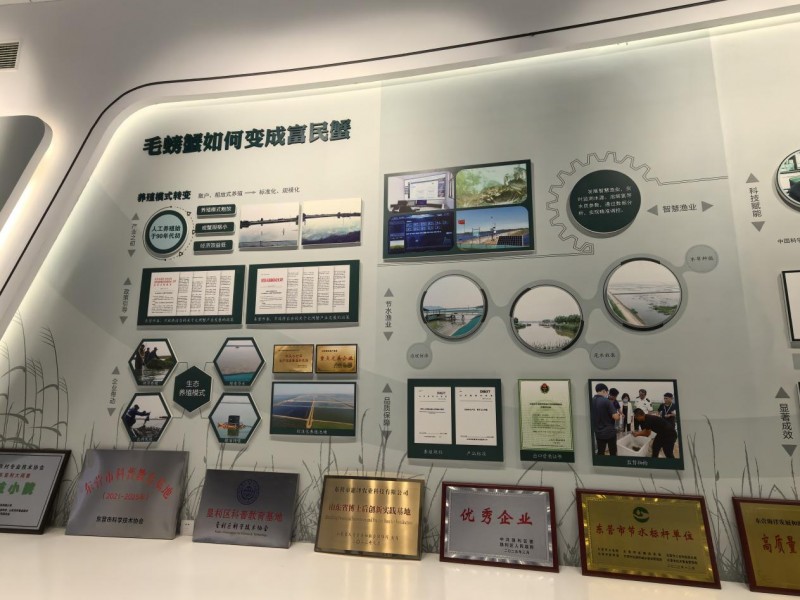

在東營墾利“稻鄉蟹緣”鄉村振興省級示范片區,實踐團解鎖了“生態農業+文旅融合”的發展密碼。片區內“稻蟹共生”模式盡顯生態智慧——水稻為大閘蟹提供天然遮陰與餌料,大閘蟹排泄物又為水稻施肥,既減少化肥農藥使用,又實現 “一畝雙收”。據基地負責人介紹,該模式下大閘蟹通過“電商+商超+餐飲”多渠道銷售,年銷售額穩步增長。而連片稻田繪制的“鄉村振興”主題稻畫,更成為文旅新地標,年均吸引游客超10萬人次,帶動周邊20余戶村民人均年增收近3萬元,真正讓“糧田”變“景觀”,讓“農品”變“商品”。

走進青島艾山市級鄉村振興示范片區,實踐團感受到“特色產業+全域聯動”的強勁動能。曹家莊村以“留住鄉土味,升級舒適度”為理念,將青磚黛瓦的傳統民居改造為配套智能衛浴、咖啡廳的精品民宿,2024年僅民宿與餐飲就為村集體增收20余萬元,成為青島城區居民周末度假的“后花園”。片區核心的艾工坊則依托艾山優質艾草資源,構建“種植-加工-銷售-體驗”全產業鏈,開發艾條、精油等20余種產品,線上年銷售額突破800萬元,優先吸納56名留守村民就業,人均增收1.2萬元/年。與之聯動的生態采摘園采用有機種植模式,推出“采摘+養生體驗+民宿住宿”套餐,有效延長游客停留時間,形成“一村一景、一業一鏈”的融合格局。

在面臨傳統產業轉型挑戰的青島膠州李哥莊鎮,實踐團見證了“守正創新+科技賦能”的破局之路。鎮內黑陶博物館藏著膠州非遺的“甜蜜煩惱”——黑陶制作需經10余道工序,卻因收益低、傳承人老齡化面臨失傳風險,實踐團現場記錄技藝細節,為后續非遺活化建議收集一手資料。轉型亮點集中在上合美谷產業園區,通過引入年輕設計團隊,運用3D建模技術推動傳統假發制帽產業向“美業套餐”升級,國潮刺繡帽年銷量突破5萬頂,研發周期縮短90%。園區內的上合美谷植物工廠,山東首個4.0升級版農業項目,7600平米廠房采用垂直種植技術,LED可調光譜根據作物生長周期切換紅光、藍光,節水效率達90%(僅為大田農業的1%、大棚農業的10%),日產量350公斤的乙肝菜(富含花青素)通過商超與電商銷往全國,AGV智能機器人分高區、低區負責上下架育苗,農殘檢測為零,年銷售額1500萬元。

此次實踐,團隊不僅提煉出“文旅+農業”“傳統升級”“科技賦能”三類可復制的鄉村振興路徑,更形成涵蓋非遺傳承、產業轉型等領域的 12條具體建議。實踐團負責人劉牧晨表示,后續將完善調研數據形成正式報告提交相關部門,并通過校園宣講、新媒體傳播等形式,讓更多青年了解鄉村振興實踐成果,為打造更多山東鄉村振興“金名片”注入青春力量。(王子然、李韶涵)

- 錦脈匠心:織夢金陵探遺團南京云錦文化傳承

- 09-29

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈