大學生新聞網(wǎng),大學生新聞發(fā)布平臺

計量學子深耕智慧農(nóng)業(yè),以科技之筆繪鄉(xiāng)村振興圖|暑期社會實踐

2025年的盛夏,滾滾熱浪也遮攔不住中國計量大學校園里涌動著的實踐熱潮。學校積極響應“青春為中國式現(xiàn)代化挺膺擔當”的號召,精心策劃“雙百雙進”暑期社會實踐活動——這既是對習近平總書記關(guān)于青年的重要新思想的深入踐行,也是為學子們搭建的“走出課本、腳踩大地”的成長平臺。活動旨在引導學生將課堂所學與社會需求對接,在真實場景中厚植家國情懷。各團隊帶著專業(yè)知識與熱忱,奔赴城鄉(xiāng)角落。其中生命科學學院的“青禾智興”團隊,以“科技創(chuàng)新賦能鄉(xiāng)村振興”為本次實踐的核心主題,展開了一場智慧農(nóng)業(yè)探索之旅。

為何將目光投向智慧農(nóng)業(yè)?“青禾智興”團隊心里有著清晰的答案:鄉(xiāng)村振興,產(chǎn)業(yè)興旺是基石,而農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化正是產(chǎn)業(yè)興旺的“引擎”——它能讓土地多產(chǎn)、讓農(nóng)戶增收,更能打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)“看天吃飯”的局限。團隊在呂晨澤老師的指導下,錨定“科技支撐農(nóng)業(yè)”的目標,計劃通過實地體驗智慧大棚技術(shù)、探索傳感器在農(nóng)業(yè)中的應用,把書本里的“理論模型”變成田埂上的“實用辦法”,為鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展添把力。

團隊將實踐地點選在了杭州錢塘蔬菜共富農(nóng)場。這是一座與中國計量大學合作共建的農(nóng)業(yè)基地,集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技與數(shù)字化管理于一體,還部署著學校徐沛團隊研發(fā)的PlantRing植物檢測系統(tǒng),稱得上是“智慧農(nóng)業(yè)的縮影”。團隊成員跟著指導老師和學姐走進基地的智慧大棚,通風與灌溉系統(tǒng)有條不紊地運作著,一排排番茄苗長勢正好,每株番茄莖上都“戴”著小巧的“手環(huán)”——PlantRing新型傳感器。為何將目光投向智慧農(nóng)業(yè)?“青禾智興”團隊心里有著清晰的答案:鄉(xiāng)村振興,產(chǎn)業(yè)興旺是基石,而農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化正是產(chǎn)業(yè)興旺的“引擎”——它能讓土地多產(chǎn)、讓農(nóng)戶增收,更能打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)“看天吃飯”的局限。團隊在呂晨澤老師的指導下,錨定“科技支撐農(nóng)業(yè)”的目標,計劃通過實地體驗智慧大棚技術(shù)、探索傳感器在農(nóng)業(yè)中的應用,把書本里的“理論模型”變成田埂上的“實用辦法”,為鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展添把力。

作為該PlantRing傳感器相關(guān)論文的第一作者,呂老師熟稔地為團隊成員講解它的科技原理。傳感器纏繞在莖部,能實時捕捉莖直徑的細微變化,再把這些變化轉(zhuǎn)化為植物的生理信號并上傳至云端,為觀測者實時提供精確數(shù)據(jù),幫助制定并反饋精準的灌溉策略。

很快,團隊分工行動起來。在研究生學姐的帶領(lǐng)下,大家學著給番茄苗“戴手環(huán)”、調(diào)試數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。大棚里的番茄按科學方法分組,澆灌不同濃度含鉀、磷的營養(yǎng)液,探究這些元素對于植物生長的影響。以往做這類實驗,得靠人天天記錄、測量,既耗時間又容易出錯。但有了PlantRing傳感器的助力后,番茄莖的直徑變化數(shù)據(jù)會實時上傳到云端,成員們使用自己的設(shè)備登錄專屬網(wǎng)站就能下載數(shù)據(jù),每株番茄的“生長日志”清晰明了。除了“依仗科技”,大家也沒落下手動觀察:蹲在番茄株旁看葉片有沒有黃斑、根部是否發(fā)紫,數(shù)開花的數(shù)量,還用電子游標卡尺測量莖的上下部直徑——微觀數(shù)據(jù)加宏觀觀察,才能讓實驗結(jié)果更扎實。

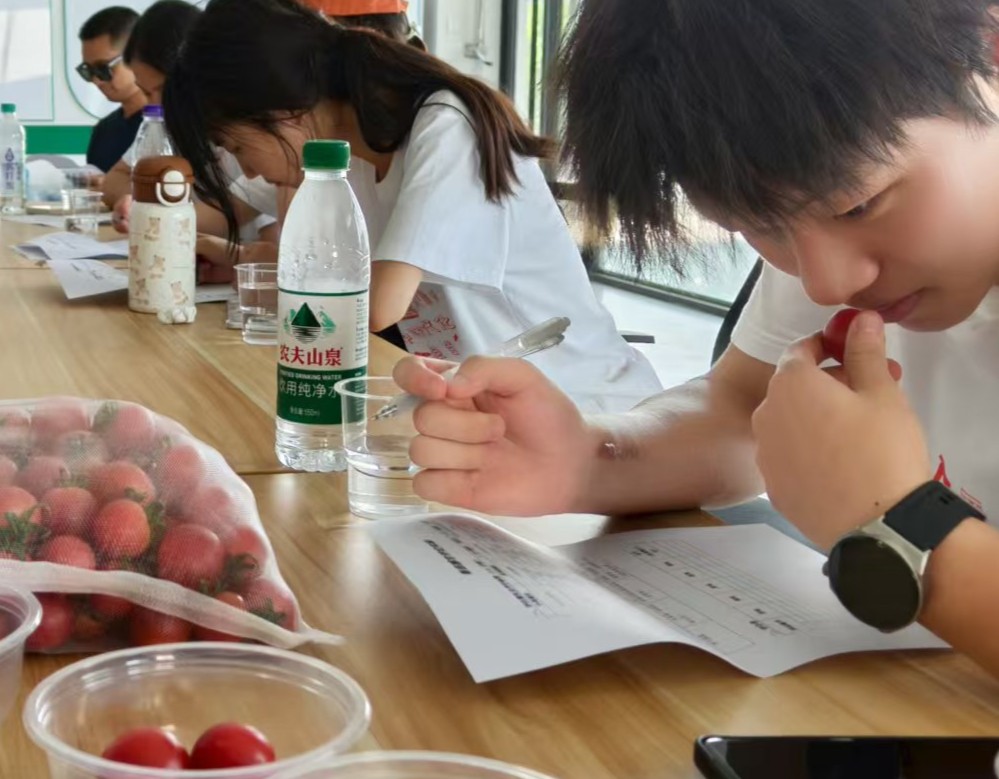

數(shù)周的實踐里,成員們每天鉆進大棚:按計劃給番茄澆營養(yǎng)液、查看數(shù)據(jù)、記錄生長細節(jié),汗水浸濕衣衫是常事,但看著番茄從開花到掛果,心里滿是期待。實踐尾聲,團隊摘番茄、盲測品鑒。大家把不同組的番茄分開,從甜度、果香、果肉細膩度三方面打分,最后一致發(fā)現(xiàn):經(jīng)過傳感器“精準反饋灌溉”的那組番茄,甜度明顯更高,口感也更清甜。這既嘉獎了付出汗水的每個人,也讓成員們直觀地感受到了智慧農(nóng)業(yè)的魅力。

實踐之余,團隊還去了農(nóng)場的另一處大棚幫忙:采摘四季豆,再按不同基因型分組裝袋、攤開晾曬。這些豆子后續(xù)要做表型檢測,為篩選優(yōu)質(zhì)品種做準備。干活時隊長不禁感慨:“以前覺得農(nóng)業(yè)就是‘種地’,現(xiàn)在才懂,科技能讓種地變得這么‘講究’,PlantRing這樣的技術(shù)真能幫上農(nóng)戶大忙。”

當最后一批番茄被摘下,“青禾智興”團隊的暑期實踐也畫上了句號。回望這段日子,成員們心里有了更真切的感受:比起傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),智慧農(nóng)業(yè)不止是“效率提升”,更是“思路革新”——它讓農(nóng)業(yè)從“憑經(jīng)驗”變成“靠數(shù)據(jù)”,從“粗放管理”走向“精準照料”。

通過本次實踐,團隊期望讓更多人知道農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化不是遙不可及的概念,它就在這些傳感器里、在智慧大棚里,是鄉(xiāng)村振興的硬支撐。他們更希望,這次實踐能像一粒種子:既在自己心里扎下“科技服務鄉(xiāng)村”的根,也能帶動更多青年關(guān)注農(nóng)業(yè)、走進鄉(xiāng)村,用所學知識讓土地煥發(fā)新活力——畢竟,鄉(xiāng)村振興的畫卷正等著一代代青年用實干與創(chuàng)新,一筆筆繪得更加鮮亮。

- 來源:中國計量大學“青禾智興”團隊

- 發(fā)布時間:2025-08-17 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會實踐活動推薦

- 青春舞臺演繹家國情懷,創(chuàng)新課堂點亮科學夢想 ——“碧野尋蹤”實踐隊深耕情景劇講活院

- 今年暑期,一支由大學生組成的青綠希望之碧野尋蹤社會實踐隊,化身“編劇”與“導演”,將情景劇課堂搬進河北易縣圖書館和保定滿城區(qū)中

- 08-17 關(guān)注:3

- 南京審計大學國家審計學院“職審未來”實踐團:探索審計就業(yè)新路徑 智繪人才服務新篇章

- 08-17 關(guān)注:0

- 南京師范大學:守護清流,能“援”助力

- 南京師范大學能源與機械工程學院“清流守護者聯(lián)盟”暑期社會實踐團開展實踐活動的報道。7月14日,實踐團走進南通洪江排水公司,觀察污

- 08-17 關(guān)注:0

- 環(huán)境與測繪學院紅脈尋蹤者暑期社會實踐團赴五地開展調(diào)研——測繪學子重走抗戰(zhàn)路 訪五館

- 2025年8月15日,中國礦業(yè)大學環(huán)境與測繪學院“紅脈尋蹤者”社會實踐團分組赴江蘇侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、陜西渭南關(guān)中革命

- 08-17 關(guān)注:12

- “結(jié)對麗水”鄉(xiāng)村振興實踐調(diào)研紀實

- 聚焦高坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興,推進四大行動:產(chǎn)業(yè)振興上,升級特色農(nóng)業(yè);人才引育中,激活本土、回流在外、引入外部人才;鄉(xiāng)村治理優(yōu)化;生態(tài)價

- 08-17 關(guān)注:0

社會實踐活動熱點

-

回頂部大學生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有