大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

南京審計大學國家審計學院“職審未來”實踐團:探索審計就業新路徑 智繪人才服務新篇章

南京審計大學國家審計學院“職審未來”實踐團:探索審計就業新路徑 智繪人才服務新篇章

為深入貫徹黨的二十大及二中、三中全會精神,落實就業優先戰略,聚焦高校畢業生高質量就業問題,響應“三全育人”“五育融合”的教育要求,2025年7—8月,南京審計大學國家審計學院“職審未來”暑期社會實踐團隊先后奔赴南京、天津、蘭州等地針對審計人才培養的質量以及人才的行業需求和高校供給適配度等熱點問題開展實踐調研活動,探索挖掘審計學專業人才新就業增長點,為高校人才培養開辟就業新空間獻計獻策。

四地調研:從人才市場到行業脈搏的“破題之旅”

在蘭州新區人才服務中心,團隊成員協助整理登記企業招聘資料,發現那里的制造企業特別看重‘接地氣’的技能,比如更看重能夠快速看懂工廠成本核算表的求職者,而不只是會做標準化的財務審計員。團隊成員遇到的一位當地企業HR也反復強調:“我們招的不是‘做題家’,是能跟著項目跑現場、能在車間里找出成本漏洞的人。”

在云南人才市場的中小企業集中招聘區里,“能適應縣域審計項目”“熟悉地方稅收政策”成了高頻詞。一位在當地從事審計工作的HR坦言:“云南地域遼闊,很多項目需要深入州縣,不僅要懂專業,還得有跨文化溝通能力,比如和少數民族企業家打交道時,得理解他們的經營習慣。”從如何核查農產品加工企業的庫存,到如何用簡易工具做村級財務審計,這些“帶著泥土氣”的經驗,后來都成了“審計職通車”APP里“地域化技能庫”的核心素材。

而在天津的人才招聘會上,團隊成員深入了解了會計師事務所、公務員、銀行、保險以及大型企業內審等就業方向的人才需求特征,招聘人員鼓勵學生以開放的心態積極嘗試各類職業方向,在夯實專業基礎的同時,主動適應數字化轉型趨勢,將個人成長與審計行業發展戰略緊密結合,用專業能力服務地方經濟建設,共同推動審計行業創新發展。

實踐賦能:從“紙上談兵”到“落地生根”的價值躍遷

同時,團隊成員在與會計師事務所項目經理的聊天中發現,審計行業的人才招聘呈現出多元化趨勢。除傳統審計專業外,法律、計算機等跨學科背景的畢業生正大量涌入。法律專業人才在風險管控與爭議處理中展現優勢,計算機專業人員則依托IT審計等技術專長大幅提升審計效率。這種復合型人才需求的增長,不僅重塑了行業用人標準,也對傳統審計專業畢業生形成了直接沖擊。他們需要在鞏固專業核心能力的同時,加速向“審計+”復合型人才轉型,才能在競爭激烈的就業市場中保持優勢,這也成了團隊搭建APP的核心動因。

完善總結:從概念框架到數據沉淀的質變提升

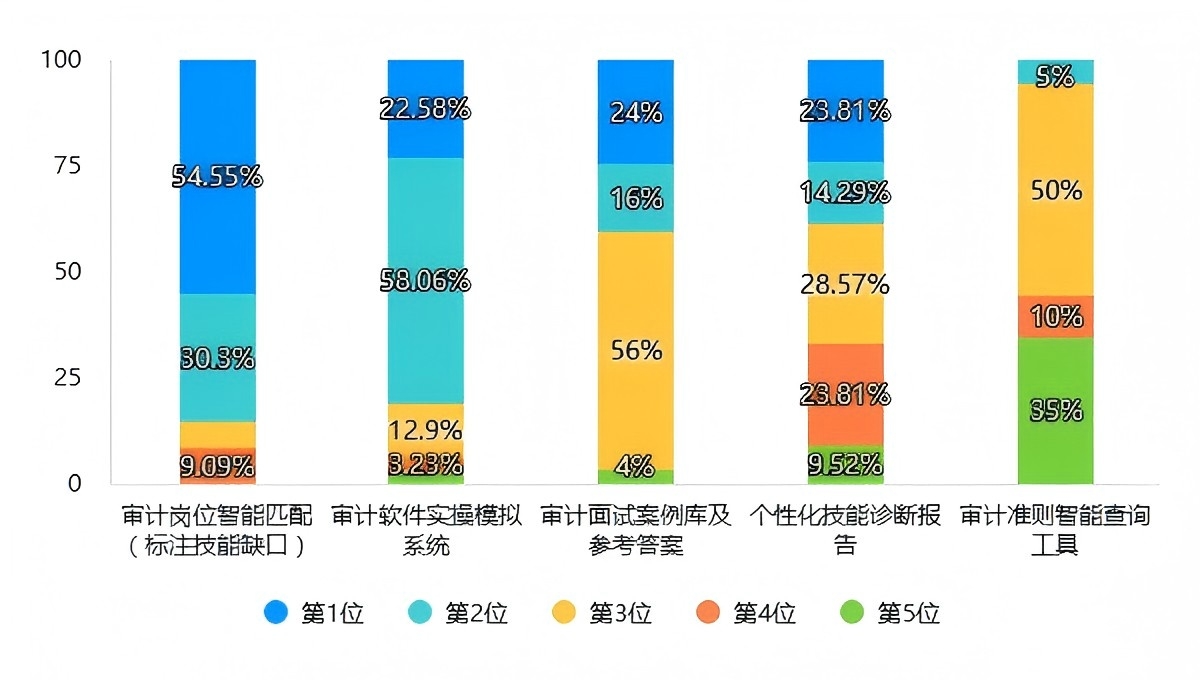

在調研初期,團隊進行了周密的前期規劃,并開展了理論研學。不僅對我國近年關于就業戰略的先進理念和具體政策進行了系統總結和學習,還通過搜集各類文獻資料,對國內外高校就業的有益經驗,尤其是審計學專業的就業形勢和就業特點進行了專門的學習。在調研階段,通過系統梳理四地調研的問卷數據及訪談記錄,實踐團隊形成了近萬字的數據分析報告和3份調研及總結報告,這些第一手資料為 AI 服務平臺的構建提供了堅實支撐。在AI工具的應用與需求方面,數據顯示:AI簡歷優化最受歡迎,在所有受訪者中,63.89%的人使用過AI工具進行簡歷優化,顯示出求職者對AI在簡歷提升方面的高度認可。根據調查結果,用戶最期待提供的服務功能是審計崗位智能匹配(標注技能缺口),以3.94的綜合得分位居首位,且有54.55%的受訪者將其排在第一位。受訪者所表現出的整體高度積極態度,共同勾勒出一個關鍵趨勢:AI已從輔助性工具快速演進為招聘生態中的核心賦能要素,其價值在效率提升(企業端)和競爭力增強(求職者端)兩個維度均獲得廣泛驗證,標志著該技術在人力資源領域正步入成熟應用期。

- 來源:萬佳研 王財慧 王嘉怡 李賽雅 徐慧洋

- 發布時間:2025-08-17 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會實踐活動推薦

- 青春舞臺演繹家國情懷,創新課堂點亮科學夢想 ——“碧野尋蹤”實踐隊深耕情景劇講活院

- 今年暑期,一支由大學生組成的青綠希望之碧野尋蹤社會實踐隊,化身“編劇”與“導演”,將情景劇課堂搬進河北易縣圖書館和保定滿城區中

- 08-17 關注:3

- 南京審計大學國家審計學院“職審未來”實踐團:探索審計就業新路徑 智繪人才服務新篇章

- 08-17 關注:0

- 環境與測繪學院紅脈尋蹤者暑期社會實踐團赴五地開展調研——測繪學子重走抗戰路 訪五館

- 2025年8月15日,中國礦業大學環境與測繪學院“紅脈尋蹤者”社會實踐團分組赴江蘇侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、陜西渭南關中革命

- 08-17 關注:12

- 逐關中革命根脈,燃青春奮進星火

- 為深入探尋關中革命根脈,傳承弘揚中華優秀傳統文化,“逐關中革命根脈,燃青春奮進星火”暑期社會實踐團再入富平老城記憶館,開啟了一

- 08-17 關注:14

- 緬懷革命先輩,傳承紅色精神

- 08-17 關注:6

社會實踐活動熱點