大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

百載衣梭承古藝,素手飛針繡振興

一縷絲線藏著彝鄉千年文脈,一枚銀針連著代代赤忱匠心。7月11-12日,成都理工大學環境與土木工程學院“‘紅’揚繡韻,‘彝’脈相承”非遺煥新實踐團隊走進樂山市馬邊彝族自治縣,在穿針引線中感悟非遺傳承,在走訪調研中記錄大眾對小涼山彝繡發展的認知與期盼。

彝鄉針繡傳古韻,縷縷絲線續長情

實踐團首先走進花間刺繡工坊,市級非遺傳承人曲別李英老師正以針為筆、以線為墨,在布帛上細細勾勒著彝家流傳千年的記憶。她向隊員們介紹,彝族刺繡已成為當地中小學的特色課程,孩子們用稚嫩的小手,一針一線繡出彝繡文化的模樣,每一針都在訴說彝家兒女的故事,每一色都暈染著大山的靈韻。那些被時光塵封的圖案,常常借著繡娘們的巧手與孩子們的針線,與大眾的目光溫暖相遇。曲別李英老師還熱情地和實踐團成員們交談,分享了小涼山彝繡與羌繡、蜀繡等交融共生的歷程,也談及傳承中遇到的問題與未來可探索的方向。這些分享為團隊調研指明了清晰路徑,讓隊員們對彝繡傳承有了更深刻的體悟。

圖為花間刺繡工坊曲別李英老師同實踐團隊座談交流。江天一 供圖

飛針走線傳古韻,拈絲綴彩賦新聲

為了更深入地學習傳承小涼山彝族刺繡,隊員們紛紛拿起銀針,在老師的耐心指導下,緩緩挑動針線。指尖的銀針宛如靈動的精靈,在布料上輕盈游走,彩線隨著手腕的韻律緩緩穿梭,仿佛在編織一幅絢麗的畫卷。每一針都飽含著對彝繡的專注與熱忱,每一線都凝聚著對青年對非遺傳承的責任與擔當,在一針一繡中續寫這一古老技藝的時代新篇,讓彝繡在當代煥發出新的活力。

圖為曲別李英老師指導實踐隊員學習刺繡技藝。江天一 供圖

線底尋蹤續傳承,針端問計啟新程

隊員們俯身深耕調研,緊扣刺繡技藝核心,深入探尋彝繡非遺文化在當地的傳承現狀與發展困境。他們一邊靜靜聆聽民眾講述民族文化傳承中的鮮活故事與真切心得,一邊與當地居民促膝交談,細致梳理傳承路上的難題與創新方向。針對不同群體特點,團隊采用線上線下相結合的調研方案,收集到豐富詳實的一手資料,為后續形成針對性強的調研報告與建議筑牢了根基。實踐隊員李佳佳坦言:“這次馬邊彝繡調研,不僅讓我們對非遺文化的認知更深刻,實踐調查能力也得到提升,更讓我們真切感受到傳承民族文化的沉甸甸的責任。”

圖為曲別李英老師指導實踐隊員學習刺繡技藝。江天一 供圖

結語

奮斗是青春最亮麗的底色,行動是青年最有效的磨礪。“‘紅’揚繡韻,‘彝’脈相承”非遺煥新實踐團隊將繼續以匠心為燈、以熱忱為翼,懷揣著對彝繡文化的赤誠熱愛與傳承使命,在更廣闊的天地間織就民族團結的新圖景。他們堅信,眾人拾柴火焰高,民族文化的光彩會在交融中愈發奪目,而彝繡這門古老的非遺技藝,終將在新時代的土壤里綻放出更加絢爛的芳華。

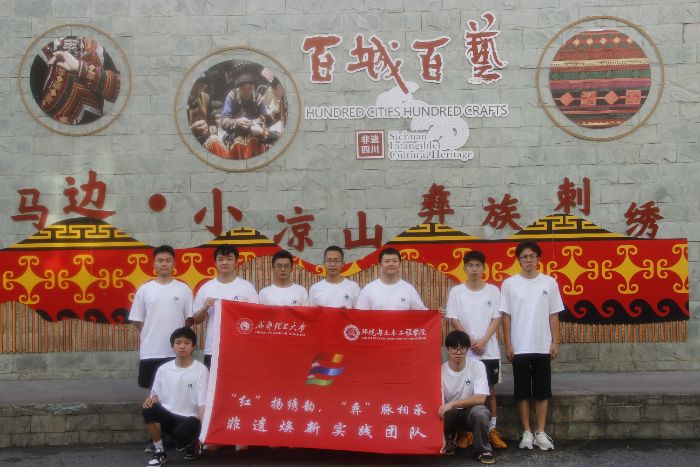

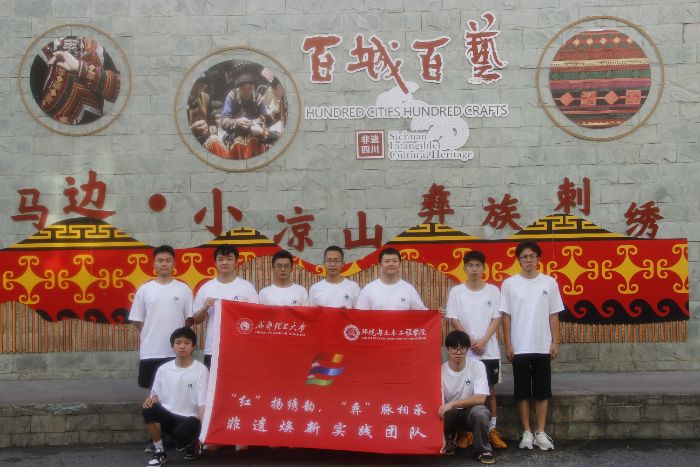

圖為實踐團隊同花間刺繡工坊非遺傳承人老師合影。江天一 供圖

供稿單位:環境與土木工程學院--“紅”揚繡韻,“彝”脈相承非遺煥新實踐團隊

文字:鄭宇晨 李佳佳

照片:江天一 魏鵬

團隊負責人:殷峻

指導老師:程宏偉

彝鄉針繡傳古韻,縷縷絲線續長情

實踐團首先走進花間刺繡工坊,市級非遺傳承人曲別李英老師正以針為筆、以線為墨,在布帛上細細勾勒著彝家流傳千年的記憶。她向隊員們介紹,彝族刺繡已成為當地中小學的特色課程,孩子們用稚嫩的小手,一針一線繡出彝繡文化的模樣,每一針都在訴說彝家兒女的故事,每一色都暈染著大山的靈韻。那些被時光塵封的圖案,常常借著繡娘們的巧手與孩子們的針線,與大眾的目光溫暖相遇。曲別李英老師還熱情地和實踐團成員們交談,分享了小涼山彝繡與羌繡、蜀繡等交融共生的歷程,也談及傳承中遇到的問題與未來可探索的方向。這些分享為團隊調研指明了清晰路徑,讓隊員們對彝繡傳承有了更深刻的體悟。

圖為花間刺繡工坊曲別李英老師同實踐團隊座談交流。江天一 供圖

飛針走線傳古韻,拈絲綴彩賦新聲

為了更深入地學習傳承小涼山彝族刺繡,隊員們紛紛拿起銀針,在老師的耐心指導下,緩緩挑動針線。指尖的銀針宛如靈動的精靈,在布料上輕盈游走,彩線隨著手腕的韻律緩緩穿梭,仿佛在編織一幅絢麗的畫卷。每一針都飽含著對彝繡的專注與熱忱,每一線都凝聚著對青年對非遺傳承的責任與擔當,在一針一繡中續寫這一古老技藝的時代新篇,讓彝繡在當代煥發出新的活力。

圖為曲別李英老師指導實踐隊員學習刺繡技藝。江天一 供圖

線底尋蹤續傳承,針端問計啟新程

隊員們俯身深耕調研,緊扣刺繡技藝核心,深入探尋彝繡非遺文化在當地的傳承現狀與發展困境。他們一邊靜靜聆聽民眾講述民族文化傳承中的鮮活故事與真切心得,一邊與當地居民促膝交談,細致梳理傳承路上的難題與創新方向。針對不同群體特點,團隊采用線上線下相結合的調研方案,收集到豐富詳實的一手資料,為后續形成針對性強的調研報告與建議筑牢了根基。實踐隊員李佳佳坦言:“這次馬邊彝繡調研,不僅讓我們對非遺文化的認知更深刻,實踐調查能力也得到提升,更讓我們真切感受到傳承民族文化的沉甸甸的責任。”

圖為曲別李英老師指導實踐隊員學習刺繡技藝。江天一 供圖

結語

奮斗是青春最亮麗的底色,行動是青年最有效的磨礪。“‘紅’揚繡韻,‘彝’脈相承”非遺煥新實踐團隊將繼續以匠心為燈、以熱忱為翼,懷揣著對彝繡文化的赤誠熱愛與傳承使命,在更廣闊的天地間織就民族團結的新圖景。他們堅信,眾人拾柴火焰高,民族文化的光彩會在交融中愈發奪目,而彝繡這門古老的非遺技藝,終將在新時代的土壤里綻放出更加絢爛的芳華。

圖為實踐團隊同花間刺繡工坊非遺傳承人老師合影。江天一 供圖

供稿單位:環境與土木工程學院--“紅”揚繡韻,“彝”脈相承非遺煥新實踐團隊

文字:鄭宇晨 李佳佳

照片:江天一 魏鵬

團隊負責人:殷峻

指導老師:程宏偉

- 來源:成都理工大學環境與土木工程學院“紅”揚繡韻,“彝”脈相承非遺煥新實踐團隊

- 發布時間:2025-08-07 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會實踐活動推薦

- 百載衣梭承古藝,素手飛針繡振興

- 團隊以彝繡為千年文脈與當代振興的紐帶,緊扣“非遺煥新與青年擔當”核心,圍繞弘揚繡韻、傳承文化開展實踐活動。一方面呈現曲別李英等

- 08-07 關注:0

- 智耕祖國大地 志獻青春力量——昆明理工大學機電學院“三下鄉”實踐團隊探索鄉村振興新

- 08-06 關注:2

- 西安交通大學智匯新港實踐團隊:四維聯動播撒科學與精神的種子

- 2025年7月20日,西安交通大學機械工程學院智匯新港實踐隊在新港社區開展的“科普躍動童心探趣”系列實踐活動順利結束。

- 08-06 關注:9

- 政策化雙翼,助力夢想啟航——廣財團隊開展“三下鄉”學生資助政策宣講活動

- 7月中旬,廣東財經大學“蒲策”傳音實踐團清遠一隊走進清遠市陽山縣,通過入戶走訪等形式,解讀各階段助學政策,為貧困家庭提供一

- 08-06 關注:5

- 當高校智慧遇上海洋鮮鮑:產學研的奇妙碰撞

- 共謀產學研合作新路徑,筑實合作共贏發展平臺。

- 08-06 關注:4

社會實踐活動熱點