大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)“精媖建功”團(tuán)隊(duì)赴浙魯兩地調(diào)研探尋巾幗共富工坊助力鄉(xiāng)村振興新路徑

在鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略深入推進(jìn)的背景下,農(nóng)村婦女作為鄉(xiāng)村發(fā)展的重要力量,其就地就近就業(yè)問(wèn)題備受關(guān)注。2025年7月3日至17日,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)馬克思主義學(xué)院“精媖建功”暑期實(shí)踐團(tuán)先后赴浙江省麗水市遂昌縣、金華市武義縣與山東省威海市,通過(guò)實(shí)地走訪、深度訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方式,對(duì)兩地?cái)?shù)十家巾幗共富工坊展開(kāi)調(diào)研,系統(tǒng)探尋農(nóng)村婦女就業(yè)增收與鄉(xiāng)村振興的融合路徑,收獲了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與鮮活案例。

浙江調(diào)研:多元工坊激活山區(qū)“她力量”

浙江作為共富工坊的創(chuàng)新實(shí)踐高地,其山區(qū)縣與平原鄉(xiāng)村的差異化探索為團(tuán)隊(duì)提供了多元樣本。

在麗水市遂昌縣,團(tuán)隊(duì)走訪了紅弟、鴻運(yùn)服飾、俊隆雨具等多家巾幗共富工坊,發(fā)現(xiàn)“來(lái)料加工”成為帶動(dòng)?jì)D女就業(yè)的核心模式。

圖二:團(tuán)隊(duì)成員采訪浙江省遂昌縣婦聯(lián)黃主席

騰龍小區(qū)工坊引入龍頭企業(yè),配套“婦兒驛站”解決職工子女托管問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)“接送孩子與掙錢(qián)兩不誤”;紫紅繡花工坊從代加工轉(zhuǎn)型自產(chǎn)自銷,讓“針線活”串起家庭與生計(jì)的平衡;遂昌縣小畬味生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品有限公司整合本地農(nóng)特產(chǎn)品,既助力村集體年增收,又為婦女提供包裝、直播等崗位,為就業(yè)提供可持續(xù)支撐。

在金華市武義縣,團(tuán)隊(duì)探訪了四類特色共富工坊。十里荷花共富工坊依托唐朝貢蓮資源,產(chǎn)蓮期吸納六七十歲女工,既解決閑置勞動(dòng)力問(wèn)題,又助銷村民滯銷蓮子;桃氣滿滿巾幗共富工坊通過(guò)“線上直播+線下采摘”模式,讓大齡婦女季節(jié)性務(wù)工增收,還帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游;有機(jī)國(guó)藥共富工坊帶動(dòng)中老年女性參與靈芝、石斛種植,年產(chǎn)值超1億元;愛(ài)心港灣共富工坊則聚焦殘疾婦女就業(yè),通過(guò)簡(jiǎn)單玩具加工實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入,顯著改善其精神面貌。

威海實(shí)踐:模式創(chuàng)新?lián)纹?ldquo;半邊天”

山東省威海市的探索則展現(xiàn)了從車(chē)間加工到多元?jiǎng)?chuàng)業(yè)的轉(zhuǎn)型活力,凸顯對(duì)婦女多重身份的尊重與賦能。

榮成市巾幗創(chuàng)客圓夢(mèng)基地是電商賦能的典型,該基地累計(jì)培訓(xùn)近4000名農(nóng)村婦女,帶動(dòng)千名婦女通過(guò)推廣地方特產(chǎn)增收。榮成市小雅編織大姐工坊以“靈活就業(yè)+公益品牌”模式,不僅幫扶自閉癥兒童媽媽,更通過(guò)國(guó)慶繡國(guó)旗等活動(dòng),讓非遺鉤織技藝走進(jìn)大眾視野。

調(diào)研啟示:巾幗力量繪就共富圖景

此次浙魯兩地調(diào)研中,“精媖建功”團(tuán)隊(duì)見(jiàn)證了巾幗共富工坊的多元實(shí)踐:從浙江山區(qū)的來(lái)料加工、生態(tài)農(nóng)業(yè),到威海的電商直播、靈活就業(yè),各地均以“就近便利、技能適配、兼顧家庭”為核心,讓農(nóng)村婦女在增收的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。

調(diào)研實(shí)踐表明,當(dāng)巾幗力量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合,不僅能激活鄉(xiāng)村內(nèi)生動(dòng)力,更能讓鄉(xiāng)村振興的畫(huà)卷綻放“她力量”的絢爛光彩。之后,團(tuán)隊(duì)將系統(tǒng)梳理兩地經(jīng)驗(yàn),為推動(dòng)巾幗共富工坊可持續(xù)發(fā)展、拓寬農(nóng)村婦女就業(yè)路徑貢獻(xiàn)智慧。

浙江調(diào)研:多元工坊激活山區(qū)“她力量”

浙江作為共富工坊的創(chuàng)新實(shí)踐高地,其山區(qū)縣與平原鄉(xiāng)村的差異化探索為團(tuán)隊(duì)提供了多元樣本。

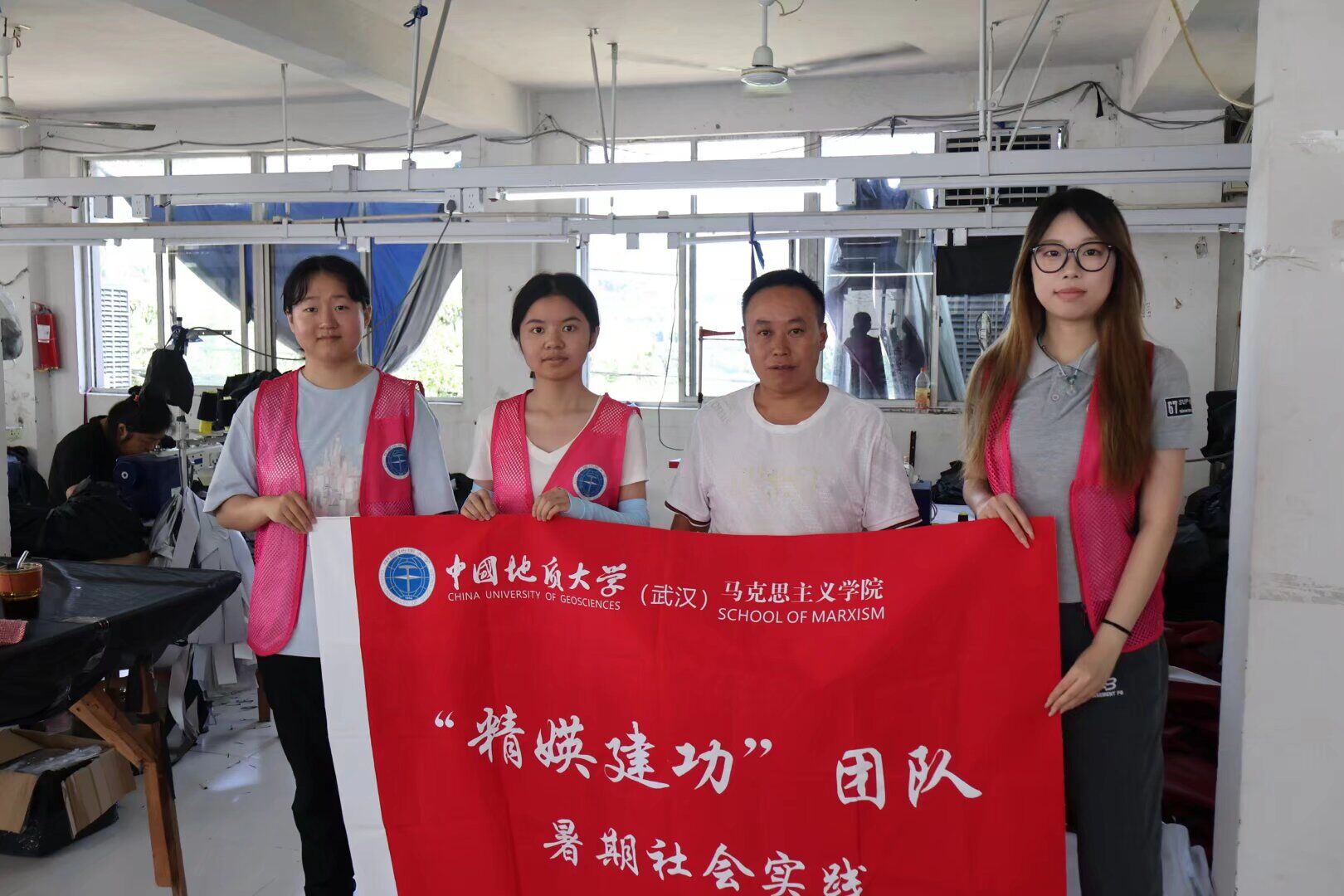

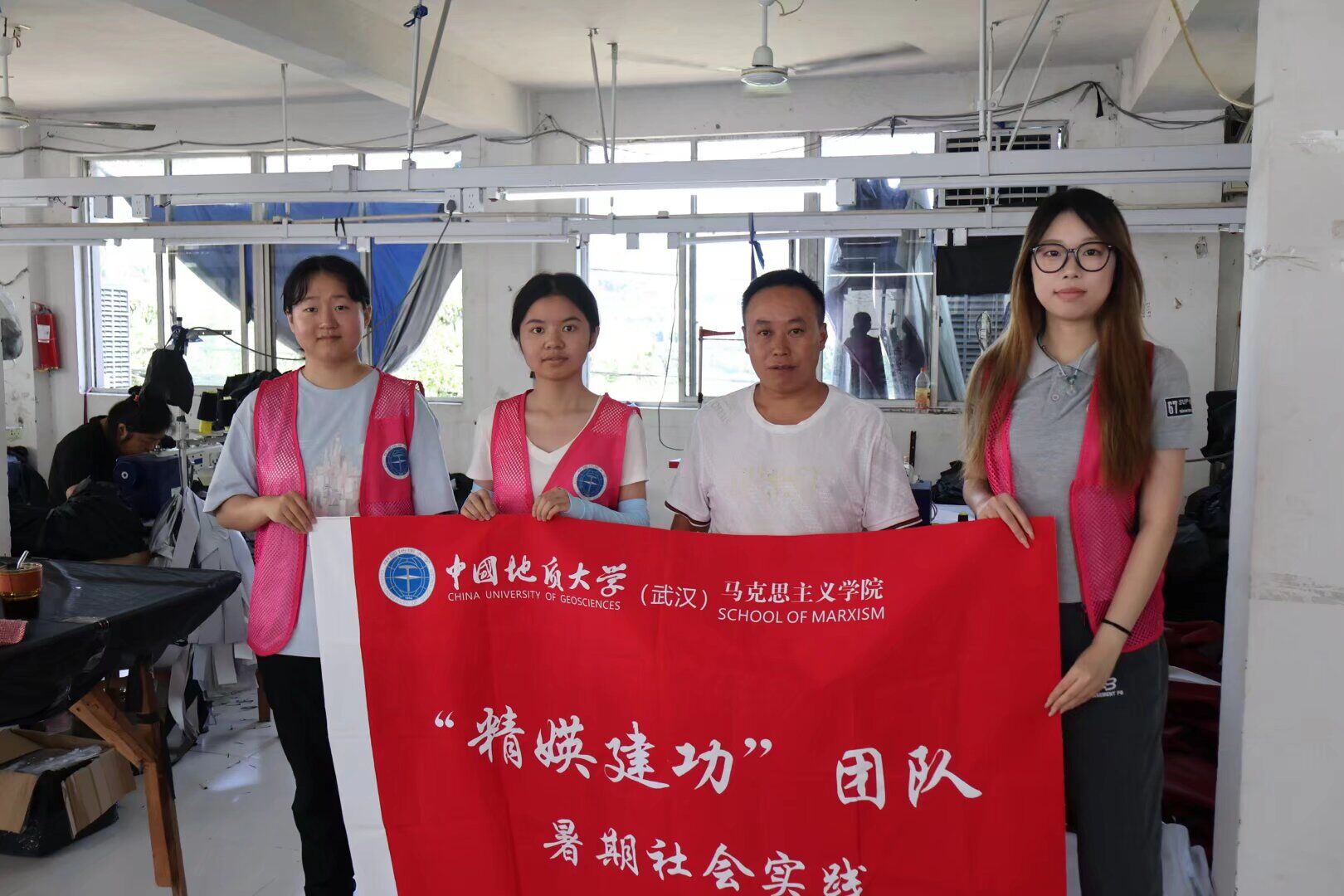

在麗水市遂昌縣,團(tuán)隊(duì)走訪了紅弟、鴻運(yùn)服飾、俊隆雨具等多家巾幗共富工坊,發(fā)現(xiàn)“來(lái)料加工”成為帶動(dòng)?jì)D女就業(yè)的核心模式。

圖一:團(tuán)隊(duì)成員與遂昌縣俊隆雨具巾幗共富工坊負(fù)責(zé)人合照

當(dāng)?shù)貗D聯(lián)以政策扶持為抓手,推動(dòng)28家巾幗共富工坊落地,帶動(dòng)超千名婦女就業(yè),人均月增收約2000元。

圖二:團(tuán)隊(duì)成員采訪浙江省遂昌縣婦聯(lián)黃主席

在金華市武義縣,團(tuán)隊(duì)探訪了四類特色共富工坊。十里荷花共富工坊依托唐朝貢蓮資源,產(chǎn)蓮期吸納六七十歲女工,既解決閑置勞動(dòng)力問(wèn)題,又助銷村民滯銷蓮子;桃氣滿滿巾幗共富工坊通過(guò)“線上直播+線下采摘”模式,讓大齡婦女季節(jié)性務(wù)工增收,還帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游;有機(jī)國(guó)藥共富工坊帶動(dòng)中老年女性參與靈芝、石斛種植,年產(chǎn)值超1億元;愛(ài)心港灣共富工坊則聚焦殘疾婦女就業(yè),通過(guò)簡(jiǎn)單玩具加工實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入,顯著改善其精神面貌。

圖三:后陶村農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)工坊負(fù)責(zé)人講解運(yùn)行模式

此外,武義坦洪產(chǎn)業(yè)園直播間共富工坊與俞源鄉(xiāng)后陶村農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)工坊,為留守婦女提供靈活崗位,成為連接家庭與增收的重要紐帶。威海實(shí)踐:模式創(chuàng)新?lián)纹?ldquo;半邊天”

山東省威海市的探索則展現(xiàn)了從車(chē)間加工到多元?jiǎng)?chuàng)業(yè)的轉(zhuǎn)型活力,凸顯對(duì)婦女多重身份的尊重與賦能。

榮成市巾幗創(chuàng)客圓夢(mèng)基地是電商賦能的典型,該基地累計(jì)培訓(xùn)近4000名農(nóng)村婦女,帶動(dòng)千名婦女通過(guò)推廣地方特產(chǎn)增收。榮成市小雅編織大姐工坊以“靈活就業(yè)+公益品牌”模式,不僅幫扶自閉癥兒童媽媽,更通過(guò)國(guó)慶繡國(guó)旗等活動(dòng),讓非遺鉤織技藝走進(jìn)大眾視野。

圖四:榮成市小雅編織大姐工坊為團(tuán)隊(duì)成員介紹產(chǎn)品

文登區(qū)善品服裝廠采用“總廠+村級(jí)加工點(diǎn)”模式,設(shè)5個(gè)鄉(xiāng)下加工點(diǎn),讓婦女騎車(chē)10分鐘即可上班;花餑餑基地以電商渠道拓展傳統(tǒng)美食市場(chǎng),帶動(dòng)周邊農(nóng)戶與婦女共同致富;花田熊兒童健康管理公司內(nèi)設(shè)兒童房、靈活排班,方便帶娃媽媽就業(yè);澤睿休閑農(nóng)場(chǎng)女創(chuàng)業(yè)者帶動(dòng)年輕人返鄉(xiāng),以新技術(shù)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)……這些實(shí)踐均尊重婦女“母親”“創(chuàng)業(yè)者”的多重身份,讓政策與企業(yè)服務(wù)貼合需求。調(diào)研啟示:巾幗力量繪就共富圖景

此次浙魯兩地調(diào)研中,“精媖建功”團(tuán)隊(duì)見(jiàn)證了巾幗共富工坊的多元實(shí)踐:從浙江山區(qū)的來(lái)料加工、生態(tài)農(nóng)業(yè),到威海的電商直播、靈活就業(yè),各地均以“就近便利、技能適配、兼顧家庭”為核心,讓農(nóng)村婦女在增收的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。

調(diào)研實(shí)踐表明,當(dāng)巾幗力量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合,不僅能激活鄉(xiāng)村內(nèi)生動(dòng)力,更能讓鄉(xiāng)村振興的畫(huà)卷綻放“她力量”的絢爛光彩。之后,團(tuán)隊(duì)將系統(tǒng)梳理兩地經(jīng)驗(yàn),為推動(dòng)巾幗共富工坊可持續(xù)發(fā)展、拓寬農(nóng)村婦女就業(yè)路徑貢獻(xiàn)智慧。

- 來(lái)源:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)馬克思主義學(xué)院“精媖建功”團(tuán)隊(duì)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-04 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)推薦

- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)“精媖建功”團(tuán)隊(duì)赴浙魯兩地調(diào)研探尋巾幗共富工坊助力鄉(xiāng)村振興新

- 在鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略背景下,農(nóng)村婦女作為鄉(xiāng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要主體,其就業(yè)行為既是實(shí)現(xiàn)人力資本增值的關(guān)鍵路徑,也是激活鄉(xiāng)村內(nèi)生動(dòng)

- 08-04 關(guān)注:0

- 當(dāng)青春邂逅夕陽(yáng),鹽師學(xué)子敬老院書(shū)寫(xiě)篇章

- 鹽城師范學(xué)院人工智能學(xué)院“智慧橋梁,青春燈塔”志愿服務(wù)實(shí)踐團(tuán)走進(jìn)古絳敬老院,開(kāi)展關(guān)愛(ài)老人志愿活動(dòng)。

- 08-04 關(guān)注:10

- 開(kāi)封非遺之旅:探尋木版年畫(huà)與泥咕咕,綻放中華文化魅力

- 08-04 關(guān)注:3

- 山東大學(xué)南丁格爾篤學(xué)尚行社會(huì)實(shí)踐隊(duì)于濟(jì)南城市之光社區(qū)開(kāi)展兒童健康知識(shí)科普宣講

- 2025年8月3日,山東大學(xué)南丁格爾篤學(xué)尚行社會(huì)實(shí)踐隊(duì)走進(jìn)濟(jì)南城市之光社區(qū),為該社區(qū)的近30名小學(xué)生開(kāi)展了一場(chǎng)別開(kāi)生面的兒童常見(jiàn)健康知

- 08-04 關(guān)注:2

社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)熱點(diǎn)

- 大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐網(wǎng)站推薦投稿指南

- 志愿力量賦能暑期:橋中社區(qū)夏令營(yíng)用愛(ài)與創(chuàng)意點(diǎn)亮少年

- 翠柏青松伴英烈,豐碑矗立憶英魂 ——福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院“溪心河護(hù)”實(shí)踐隊(duì)赴福鼎市開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教

- 青春擔(dān)當(dāng),愛(ài)心傳遞

- 傳承沂蒙精神,點(diǎn)亮知識(shí)未來(lái):大學(xué)生沂蒙情協(xié)會(huì)支教活動(dòng)圓滿結(jié)束

- “捐資助學(xué)在心中,沂蒙精神芳永傳”

- 走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校——紅韻溯源尋訪團(tuán)開(kāi)展紅色文化宣傳

- 實(shí)地調(diào)研——紅韻溯源尋訪團(tuán)走訪紅色景點(diǎn)

- 半載艱辛成此壩,一庫(kù)清水映丹心

- 愛(ài)灑沂蒙,筑夢(mèng)未來(lái) —— 山東建筑大學(xué)志愿者走進(jìn)沂蒙山區(qū)獻(xiàn)愛(ài)心

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有