大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

污水治理見成效,生態振興展新顏

水是生命之源,生產之要,生態之基。鄉村振興之路上,生態水資源的保護尤為重要。習近平總書記高度重視水資源的利用與保護,站在中華民族永續發展的戰略高度,做出眾多的舉措保護水資源。為響應生態文明建設和鄉村振興協調發展,淄博市桓臺縣起鳳鎮起南村認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,深入貫徹新時代治水方針。7月15日濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團,來到起鳳鎮起南村調研農村污水治理給村民和烏河所帶來的影響。

起南村牢牢抓住生態宜居這一關鍵點,緊緊圍繞農村生活污水亂潑亂倒、無序排放等問題,扎實推進農村生活污水治理工程,將生態惠民、生態利民、生態為民落到實處,著力擦亮鄉村振興的“底色”,美麗鄉村顏值持續向好。“從2017年起,起南村用5年時間籌措資金480萬元,建設了旱廁糞污與大棚蔬菜秸稈綜合利用項目,將全鎮糞污集中收集處理,同秸稈共同發酵后通過水肥一體化的形式用于農田灌溉,實現了糞污、秸稈全部綜合利用。”起鳳鎮起南村黨支部書記魏銳祚頗為自豪地介紹。起南村采用“污水入池,雨污分流”等方法解決農村污水亂排亂倒的問題,在每一條巷子的盡頭都安裝一個排污池,水池連接管道,通向發酵池。

圖1左圖為起南村糞污發酵池航拍

右圖為起南村污水處理池

濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團成員深入鄉村,以調查問卷的形式采訪當地居民。實踐團成員發現流經起南村的烏河因為夏季天氣炎熱蒸發旺盛的原因河水流量較小,但是河水清澈見底,潺潺細流似乎訴說起南村全體污水戰的勝利。

“烏河水,碧悠悠,黃金河道載金舟,西連泉城黃臺港,東至壽光羊角溝……”這是一首在烏河村民間傳唱至今的民謠,也唱出了烏河村發展繁盛時期的盛景。談起烏河村歷史,村民孫云霞言語中充滿自豪。“烏河村于明朝洪武2年,即公元1370年建村,世祖孫氏來到此地看到烏河水清澈甘甜,土地肥沃,魚蝦成群,是個宜業宜居的好地方,因烏河在此處分流,向東流入錦秋湖,向北流入馬踏湖,至今已走過600余年。”

圖2為起南村烏河下游

村中的老年人親眼見證了起南村烏河和其他生態水資源的變化。“原來村里的臭水溝到處都是,出門就是臭氣熏天,現在環境變好了,不像原來一樣了,家家戶戶都照書記說的做,臟水也不往河里倒”,村民魏玉霞奶奶說到。

圖3為濃“農”深情實踐團成員采訪村民

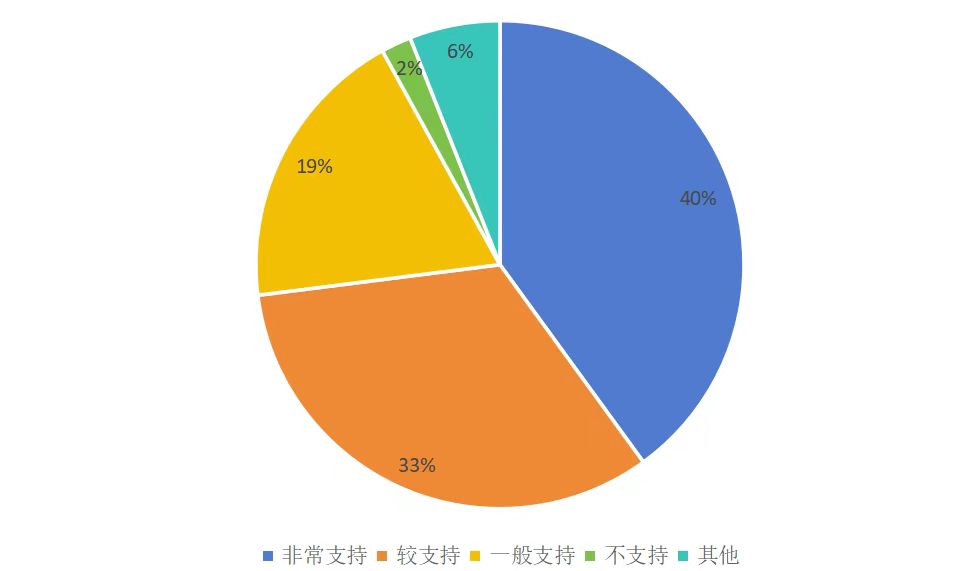

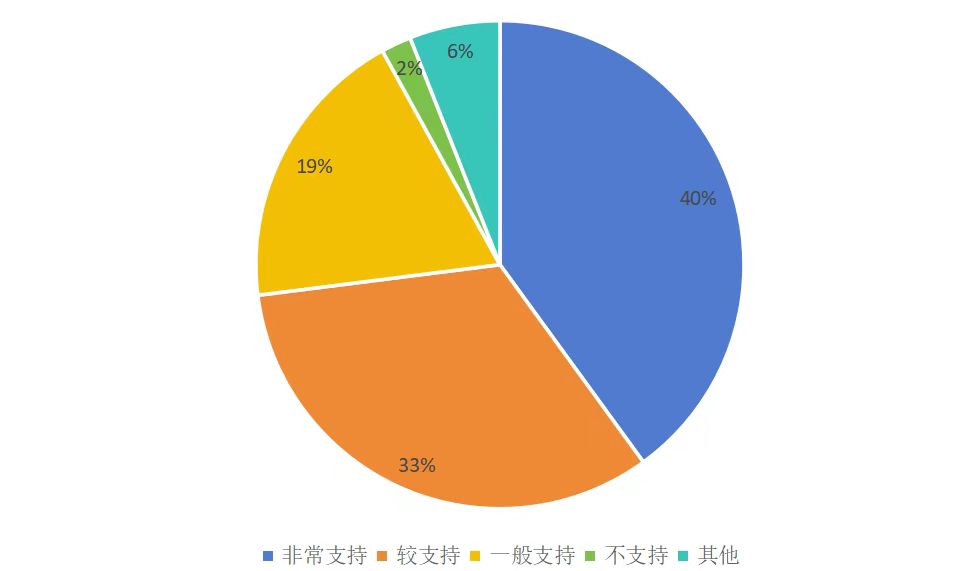

圖4為村民對耗資耗力進行污水治理的態度

調查結果顯示將近七成的村民表示支持耗資耗力進行污水治理。而且通過調研發現,化肥、污水所帶來的環境問題逐漸引起人民的關注,村民也開始加入到環境保護的隊伍中去,響應國家政策,順應發展潮流,努力為創造美麗鄉村增添一份力。

只有保護好水資源,才能保障農業灌溉和村民的身體健康,推動農村經濟的可持續發展。同時,保護水資源也是生態平衡的關鍵,它直接影響著濕地的健康、河流的通暢、水生生物的繁衍。因此,我們要采取科學有效的措施,加強水資源的監測和管理,推動綠色發展理念在鄉村振興中的深入落實,讓每一滴水都成為推動鄉村振興、建設美麗中國的力量源泉。大學生作為新時代的中堅力量,對于生態文明建設的認知和實踐具有引領性和基礎性作用,更需要做到將環保理念落實到生活中去,響應政策號召,積極投身生態文明建設事業中去。

起南村牢牢抓住生態宜居這一關鍵點,緊緊圍繞農村生活污水亂潑亂倒、無序排放等問題,扎實推進農村生活污水治理工程,將生態惠民、生態利民、生態為民落到實處,著力擦亮鄉村振興的“底色”,美麗鄉村顏值持續向好。“從2017年起,起南村用5年時間籌措資金480萬元,建設了旱廁糞污與大棚蔬菜秸稈綜合利用項目,將全鎮糞污集中收集處理,同秸稈共同發酵后通過水肥一體化的形式用于農田灌溉,實現了糞污、秸稈全部綜合利用。”起鳳鎮起南村黨支部書記魏銳祚頗為自豪地介紹。起南村采用“污水入池,雨污分流”等方法解決農村污水亂排亂倒的問題,在每一條巷子的盡頭都安裝一個排污池,水池連接管道,通向發酵池。

圖1左圖為起南村糞污發酵池航拍

右圖為起南村污水處理池

濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團成員深入鄉村,以調查問卷的形式采訪當地居民。實踐團成員發現流經起南村的烏河因為夏季天氣炎熱蒸發旺盛的原因河水流量較小,但是河水清澈見底,潺潺細流似乎訴說起南村全體污水戰的勝利。

“烏河水,碧悠悠,黃金河道載金舟,西連泉城黃臺港,東至壽光羊角溝……”這是一首在烏河村民間傳唱至今的民謠,也唱出了烏河村發展繁盛時期的盛景。談起烏河村歷史,村民孫云霞言語中充滿自豪。“烏河村于明朝洪武2年,即公元1370年建村,世祖孫氏來到此地看到烏河水清澈甘甜,土地肥沃,魚蝦成群,是個宜業宜居的好地方,因烏河在此處分流,向東流入錦秋湖,向北流入馬踏湖,至今已走過600余年。”

圖2為起南村烏河下游

村中的老年人親眼見證了起南村烏河和其他生態水資源的變化。“原來村里的臭水溝到處都是,出門就是臭氣熏天,現在環境變好了,不像原來一樣了,家家戶戶都照書記說的做,臟水也不往河里倒”,村民魏玉霞奶奶說到。

圖3為濃“農”深情實踐團成員采訪村民

圖4為村民對耗資耗力進行污水治理的態度

調查結果顯示將近七成的村民表示支持耗資耗力進行污水治理。而且通過調研發現,化肥、污水所帶來的環境問題逐漸引起人民的關注,村民也開始加入到環境保護的隊伍中去,響應國家政策,順應發展潮流,努力為創造美麗鄉村增添一份力。

只有保護好水資源,才能保障農業灌溉和村民的身體健康,推動農村經濟的可持續發展。同時,保護水資源也是生態平衡的關鍵,它直接影響著濕地的健康、河流的通暢、水生生物的繁衍。因此,我們要采取科學有效的措施,加強水資源的監測和管理,推動綠色發展理念在鄉村振興中的深入落實,讓每一滴水都成為推動鄉村振興、建設美麗中國的力量源泉。大學生作為新時代的中堅力量,對于生態文明建設的認知和實踐具有引領性和基礎性作用,更需要做到將環保理念落實到生活中去,響應政策號召,積極投身生態文明建設事業中去。

- 【文化潤疆】“花開青科石榴紅”推普助力鄉村振興實踐團在行動!

- 07-15 關注:0

- 古韻傳新彩 思政啟新程 ——蘇州大學“哲學+”實踐團走進常熟市孝

- 2024年7月10日,江蘇省“三下鄉”暑期社會實踐重點團隊、蘇州大學青年教師領航團“哲學+”實踐團在指導老師王一成帶領下走進常熟市孝友

- 07-15 關注:0

- 追尋紅色足跡,傳承鐵軍精神

- 池州7月9日電 —— 夏日的驕陽似火,卻擋不住安徽理工大學人工智能學院學子們追尋紅色記憶的腳步。7月9日,學院暑期三下鄉實踐團隊踏著

- 07-15 關注:0

- 污水治理見成效,生態振興展新顏

- 07-15 關注:0

- 打破“信息繭房”,放飛青春夢想——湖南科技大學計算機學院“數

- 07-15 關注:11

- “荷”時代同向,“話”振“興”新篇——湖南科技大學計算機學院

- 07-15 關注:8

- 承“三宮”之韻,鑄產業之魂!河北工程技術學院開展 暑期社會實踐

- 為增強大學生的責任感和新時代使命與擔當,在共青團河北工程技術學院校團委的倡導下,2024年7月初,河北工程技術學院商學院“三宮”生

- 07-15 關注:15

- 傳文化薪火 育時代新人——“何以青年”暑期實踐隊文化小課堂開課

- 07-15 關注:7

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有