大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

紅土尋蹤悟史,大田探跡銘魂

為體悟老區(qū)厚重革命文化,追尋革命先烈足跡,8月9日,福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院組織的“紅土尋遺韻,數(shù)智譜新章”實(shí)踐隊(duì),奔赴泰寧大田鄉(xiāng)開展社會(huì)實(shí)踐。

大田鄉(xiāng),既是泰寧縣最早誕生紅色政權(quán)的沃土之一,更是中央蘇區(qū)版圖上不可或缺的重要一角。

大田鄉(xiāng),既是泰寧縣最早誕生紅色政權(quán)的沃土之一,更是中央蘇區(qū)版圖上不可或缺的重要一角。

回溯第四次反“圍剿”的烽火歲月,它堅(jiān)守成泰寧縣最后一塊完整的紅色陣地,成為紅軍在閩贛蘇區(qū)穩(wěn)固的戰(zhàn)略堡壘與核心指揮樞紐——彼時(shí)泰寧縣委、縣革命委員會(huì)遷駐于此,讓這座山鄉(xiāng)一躍成為全縣革命的“心臟”,土地革命在這里扎根,武裝斗爭(zhēng)從這里突圍,擴(kuò)紅助軍的熱潮在此涌動(dòng),更化作紅軍縱橫閩贛的關(guān)鍵通道與兵員源泉。 如今,實(shí)踐隊(duì)?wèi)汛е鴮?duì)革命先烈的深切崇敬,跟隨著講解員的腳步,正一步步走近這座被譽(yù)為“精神堡壘”的紅色土地,探尋那段滾燙的歷史記憶。

如今,實(shí)踐隊(duì)?wèi)汛е鴮?duì)革命先烈的深切崇敬,跟隨著講解員的腳步,正一步步走近這座被譽(yù)為“精神堡壘”的紅色土地,探尋那段滾燙的歷史記憶。

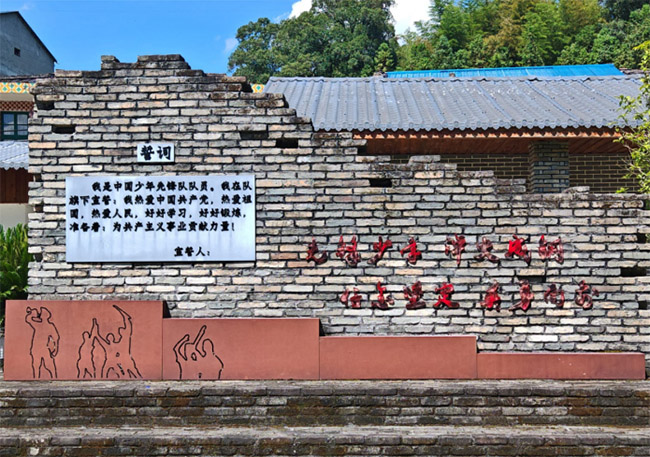

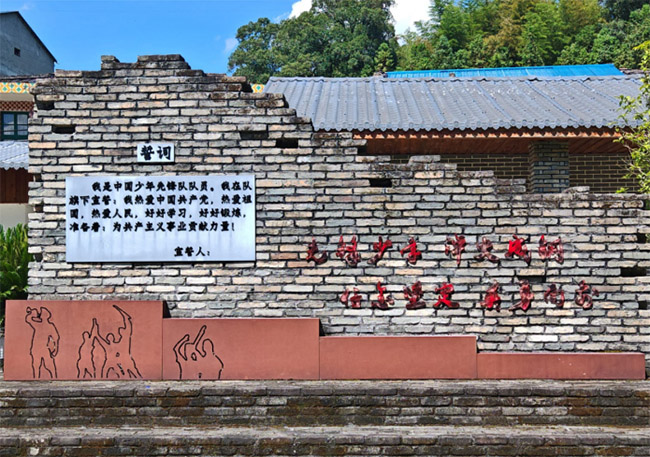

橋畔的熱血回響實(shí)踐隊(duì)踏入少年紅軍展覽館,玻璃展柜里的陳舊槍炮泛著冷硬的光澤,泛黃的史料在燈光下舒展著歲月的褶皺,每一件都在靜默中吞吐著烽火往事。 隨著講解員的手勢(shì)抬眼望去,眾人的目光不約而同地定格在墻上的戰(zhàn)斗場(chǎng)景壁畫——硝煙如墨團(tuán)般在諳下橋畔翻滾,橋身的石縫間仿佛還嵌著未散的彈痕,畫中的紅軍戰(zhàn)士正弓著脊背穿越火網(wǎng),刺刀的寒光刺破濃煙,每一步?jīng)_鋒都像是踩在歷史的脈搏上。

隨著講解員的手勢(shì)抬眼望去,眾人的目光不約而同地定格在墻上的戰(zhàn)斗場(chǎng)景壁畫——硝煙如墨團(tuán)般在諳下橋畔翻滾,橋身的石縫間仿佛還嵌著未散的彈痕,畫中的紅軍戰(zhàn)士正弓著脊背穿越火網(wǎng),刺刀的寒光刺破濃煙,每一步?jīng)_鋒都像是踩在歷史的脈搏上。

“1933年11月29日,就是在這里。”講解員的聲音帶著低沉的回響,“紅軍游擊隊(duì)配合地方武裝與敵軍展開殊死搏斗,10余名游擊隊(duì)員和3名紅軍戰(zhàn)士永遠(yuǎn)倒在了石橋邊。”戰(zhàn)后,當(dāng)?shù)匕傩沼米顦闼氐姆绞綖槭瘶蚋拿?ldquo;紅軍橋”三個(gè)字從此刻進(jìn)了土地的記憶里。如今摩挲橋身的每一塊石板,指尖似乎還能觸到當(dāng)年浸透的熱血,那些藏在石縫里的故事,全是蘇區(qū)兒女用生命寫就的信仰詩(shī)行。 隊(duì)員們的腳步不自覺(jué)地放輕,仿佛怕驚擾了沉睡的英魂。展廳里的空氣似乎也變得厚重,心中對(duì)先烈的敬仰如潮水般漫涌,在胸口激蕩成久久不散的熱流。

隊(duì)員們的腳步不自覺(jué)地放輕,仿佛怕驚擾了沉睡的英魂。展廳里的空氣似乎也變得厚重,心中對(duì)先烈的敬仰如潮水般漫涌,在胸口激蕩成久久不散的熱流。

轉(zhuǎn)身步入展廳,先烈們用青春熔鑄的精神豐碑撲面而來(lái)。“模范少先師”的展板前,眾人不禁駐足凝視——原來(lái)在烽火連天的蘇區(qū),一群十幾歲的少年早已昂首加入先鋒隊(duì),用稚嫩的肩膀扛起了革命的重?fù)?dān)。

高傳遴、葉開基……這些年輕英烈的故事,像一束束灼熱的光,燙得隊(duì)員們眼眶發(fā)熱。他們分明與我們年紀(jì)相仿,本該是嬉笑打鬧的年華,卻已毅然奔赴槍林彈雨,為信仰拋頭顱、灑熱血,讓青春在烈火中淬煉出不朽的鋒芒。玻璃展柜里,銹跡斑斑的刀槍靜靜陳列,與一旁少共國(guó)際師走出的將領(lǐng)照片遙遙相對(duì)。斑駁的銹痕里,仿佛還能聽見當(dāng)年的吶喊;黑白的影像中,依稀可見少年們堅(jiān)毅的眉眼。它們無(wú)聲訴說(shuō)著那句滾燙的真理:青春亦可鑄鐵骨。 “少年有志報(bào)神州,一萬(wàn)虎犢帶吳鉤。浴血閩贛銳無(wú)敵,長(zhǎng)江路上顯身手。”詩(shī)句在展廳里回蕩,也在每個(gè)人心中激蕩。那座由少年英烈用生命奠基的“精神堡壘”,此刻愈發(fā)沉甸甸的,在時(shí)光里矗立成永恒的坐標(biāo)。

“少年有志報(bào)神州,一萬(wàn)虎犢帶吳鉤。浴血閩贛銳無(wú)敵,長(zhǎng)江路上顯身手。”詩(shī)句在展廳里回蕩,也在每個(gè)人心中激蕩。那座由少年英烈用生命奠基的“精神堡壘”,此刻愈發(fā)沉甸甸的,在時(shí)光里矗立成永恒的坐標(biāo)。

離開展覽館,隊(duì)員們拾級(jí)上烈士陵園。金字碑文在陽(yáng)光下灼目,碑前鮮花帶露、瓜果飄香,是后人的虔誠(chéng)惦念。山風(fēng)過(guò)林,似有吶喊與嗚咽回蕩。展廳里的年輕名字、滾燙故事,都融進(jìn)碑石的沉默紋路。 隊(duì)員們佇立良久,終于讀懂:“精神堡壘”從不是冷石堆砌,而是無(wú)數(shù)熱血鑄就的永恒坐標(biāo),引后來(lái)者循信仰前行。

隊(duì)員們佇立良久,終于讀懂:“精神堡壘”從不是冷石堆砌,而是無(wú)數(shù)熱血鑄就的永恒坐標(biāo),引后來(lái)者循信仰前行。

回溯第四次反“圍剿”的烽火歲月,它堅(jiān)守成泰寧縣最后一塊完整的紅色陣地,成為紅軍在閩贛蘇區(qū)穩(wěn)固的戰(zhàn)略堡壘與核心指揮樞紐——彼時(shí)泰寧縣委、縣革命委員會(huì)遷駐于此,讓這座山鄉(xiāng)一躍成為全縣革命的“心臟”,土地革命在這里扎根,武裝斗爭(zhēng)從這里突圍,擴(kuò)紅助軍的熱潮在此涌動(dòng),更化作紅軍縱橫閩贛的關(guān)鍵通道與兵員源泉。

橋畔的熱血回響實(shí)踐隊(duì)踏入少年紅軍展覽館,玻璃展柜里的陳舊槍炮泛著冷硬的光澤,泛黃的史料在燈光下舒展著歲月的褶皺,每一件都在靜默中吞吐著烽火往事。

“1933年11月29日,就是在這里。”講解員的聲音帶著低沉的回響,“紅軍游擊隊(duì)配合地方武裝與敵軍展開殊死搏斗,10余名游擊隊(duì)員和3名紅軍戰(zhàn)士永遠(yuǎn)倒在了石橋邊。”戰(zhàn)后,當(dāng)?shù)匕傩沼米顦闼氐姆绞綖槭瘶蚋拿?ldquo;紅軍橋”三個(gè)字從此刻進(jìn)了土地的記憶里。如今摩挲橋身的每一塊石板,指尖似乎還能觸到當(dāng)年浸透的熱血,那些藏在石縫里的故事,全是蘇區(qū)兒女用生命寫就的信仰詩(shī)行。

轉(zhuǎn)身步入展廳,先烈們用青春熔鑄的精神豐碑撲面而來(lái)。“模范少先師”的展板前,眾人不禁駐足凝視——原來(lái)在烽火連天的蘇區(qū),一群十幾歲的少年早已昂首加入先鋒隊(duì),用稚嫩的肩膀扛起了革命的重?fù)?dān)。

高傳遴、葉開基……這些年輕英烈的故事,像一束束灼熱的光,燙得隊(duì)員們眼眶發(fā)熱。他們分明與我們年紀(jì)相仿,本該是嬉笑打鬧的年華,卻已毅然奔赴槍林彈雨,為信仰拋頭顱、灑熱血,讓青春在烈火中淬煉出不朽的鋒芒。玻璃展柜里,銹跡斑斑的刀槍靜靜陳列,與一旁少共國(guó)際師走出的將領(lǐng)照片遙遙相對(duì)。斑駁的銹痕里,仿佛還能聽見當(dāng)年的吶喊;黑白的影像中,依稀可見少年們堅(jiān)毅的眉眼。它們無(wú)聲訴說(shuō)著那句滾燙的真理:青春亦可鑄鐵骨。

離開展覽館,隊(duì)員們拾級(jí)上烈士陵園。金字碑文在陽(yáng)光下灼目,碑前鮮花帶露、瓜果飄香,是后人的虔誠(chéng)惦念。山風(fēng)過(guò)林,似有吶喊與嗚咽回蕩。展廳里的年輕名字、滾燙故事,都融進(jìn)碑石的沉默紋路。

- 來(lái)源:福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院“紅土尋遺韻,數(shù)智譜新章”實(shí)踐隊(duì)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 閱讀:

社會(huì)實(shí)踐報(bào)告推薦

- 紅土尋蹤悟史,大田探跡銘魂

- 為體悟老區(qū)厚重革命文化,追尋革命先烈足跡,8月9日,福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院組織的“紅土尋遺韻,數(shù)智譜新章”實(shí)踐隊(duì),奔赴泰寧大

- 08-29 關(guān)注:0

- 古韻紅魂青春探|用數(shù)字力量賦能革命老區(qū)復(fù)興

- 8月6日-8月10日福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院“紅土尋遺韻,數(shù)智譜新章”實(shí)踐隊(duì)深入泰寧的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村落

- 08-29 關(guān)注:2

- 鍛造工科新才,蘇州城市學(xué)院探索產(chǎn)教融合實(shí)踐育人新路徑

- 2025年7月至8月,蘇州城市學(xué)院智能制造與智慧交通學(xué)院組織專業(yè)化社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì),先后走進(jìn)伊之密、德創(chuàng)測(cè)控、博眾精工

- 08-29 關(guān)注:8

- 紅竹苗圃綻愛(ài) 龍山敬老傳情

- 為了給養(yǎng)老院老人送去關(guān)懷,紅竹苗圃實(shí)踐團(tuán)成員于2025年7月20日--2025年7月26日來(lái)到山東省濟(jì)南市章丘區(qū)龍山敬老中心龍湖路3101號(hào)開展了

- 08-28 關(guān)注:9

- 掃一掃 分享悅讀 ➤

- 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈

社會(huì)實(shí)踐報(bào)告熱點(diǎn)

- 繪就鄉(xiāng)村振興路,道路規(guī)劃須先行

- 大連理工大學(xué)光儀學(xué)院"逐光計(jì)劃"寒假實(shí)踐團(tuán)

- 福州大學(xué)“木蘭溪畔行,青年力千鈞”實(shí)踐隊(duì)

- 澄碧萬(wàn)頃藍(lán)圖展,夏日七彩砼心連

- 大連理工大學(xué)夢(mèng)起云滇公益團(tuán)隊(duì)三下鄉(xiāng):情系山區(qū) 筑夢(mèng)龍陵

- 融古鑠今:洛陽(yáng)理工團(tuán)隊(duì)探尋“唐三彩”非遺傳承新動(dòng)能

- 心期望·無(wú)障愛(ài)社會(huì)實(shí)踐團(tuán) 寒假活動(dòng)取得圓滿成功

- 北京林業(yè)大學(xué)“追鱘”實(shí)踐小組:追鱘實(shí)踐足跡,探索長(zhǎng)江生態(tài)

- 助力物流最后一公里,賦能智慧交通發(fā)展

- 書享兩地,青春同行

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有