大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

紅色熱土上的振興之路:王尚德烈士陵園助力樊家村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2025年7月,革命老區(qū)復(fù)興團(tuán)以“紅色文旅發(fā)展助力革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)振興”為主題,走進(jìn)陜西省寶雞市扶風(fēng)縣,實(shí)地調(diào)研王尚德烈士陵園及其周邊村莊樊家村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。通過(guò)實(shí)地走訪、資料整理與綜合分析,團(tuán)隊(duì)圍繞“紅色資源如何撬動(dòng)鄉(xiāng)村發(fā)展”這一命題展開深入探究。調(diào)研發(fā)現(xiàn),以王尚德烈士陵園為核心的紅色文化資源,正逐步釋放出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)能,推動(dòng)樊家村在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施與村民生活等多方面實(shí)現(xiàn)躍升,成為“紅色文旅帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興”的生動(dòng)實(shí)踐樣本。

賡續(xù)精神血脈:王尚德烈士陵園的紅色底蘊(yùn)

王尚德烈士陵園坐落于扶風(fēng)縣境內(nèi),是為紀(jì)念中共地下工作者王尚德而修建的重要紅色文化地標(biāo)。王尚德同志在抗戰(zhàn)與解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期始終堅(jiān)守信仰、英勇斗爭(zhēng),最終壯烈犧牲,其事跡被廣泛銘記。陵園建有紀(jì)念碑、紀(jì)念廣場(chǎng)及主題陳列館,系統(tǒng)展示了其生平事跡、戰(zhàn)斗歷程與革命精神。

團(tuán)隊(duì)調(diào)研成員步入陵園,首先映入眼簾的是高聳的烈士紀(jì)念碑與簡(jiǎn)潔肅穆的英烈展板。紀(jì)念館內(nèi)陳列大量歷史圖片、文獻(xiàn)資料與復(fù)原場(chǎng)景,生動(dòng)還原了烈士艱苦卓絕的革命歲月。團(tuán)隊(duì)調(diào)研成員駐足凝視,肅穆之情油然而生。

圖1 王尚德烈士陵園

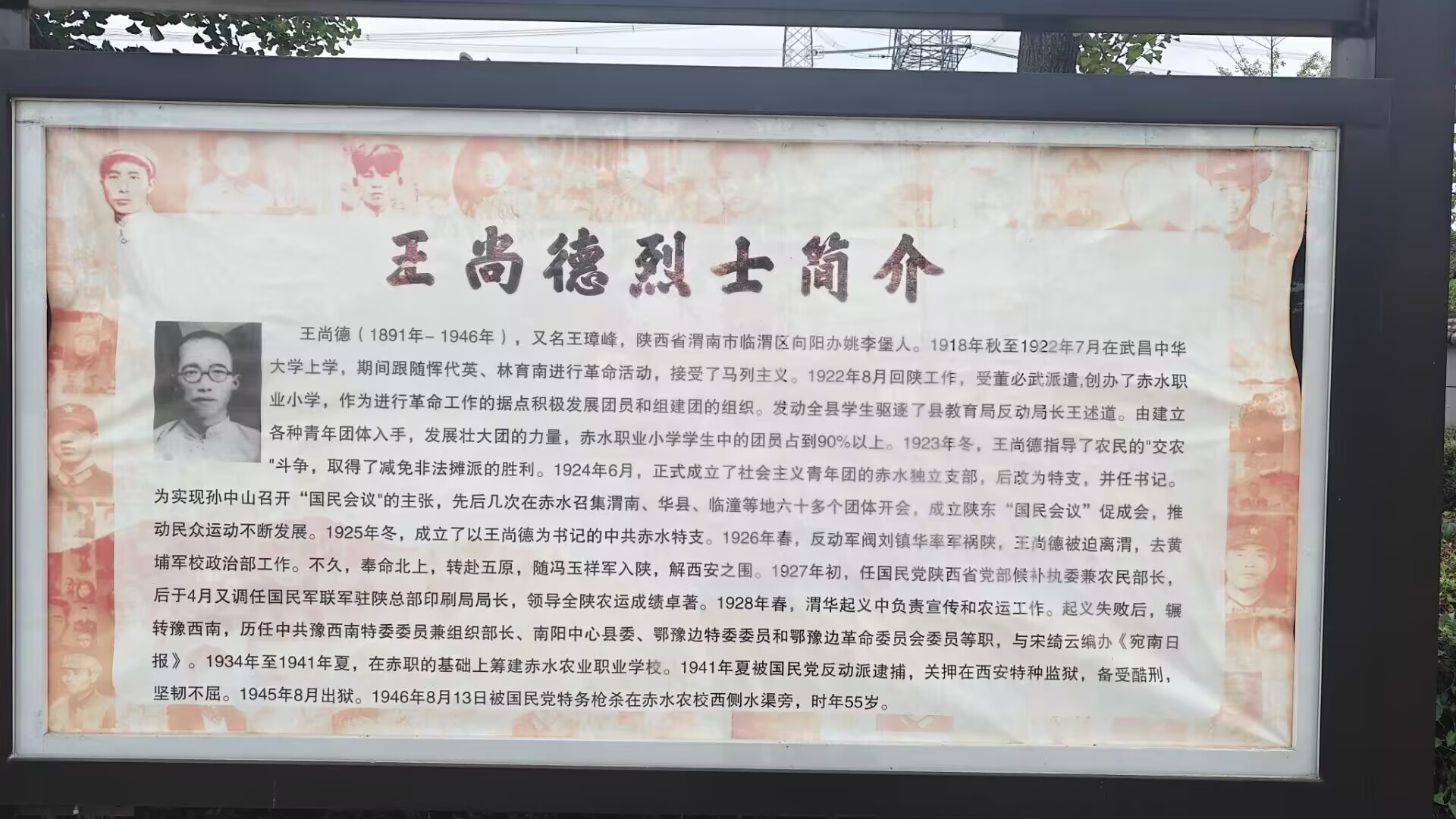

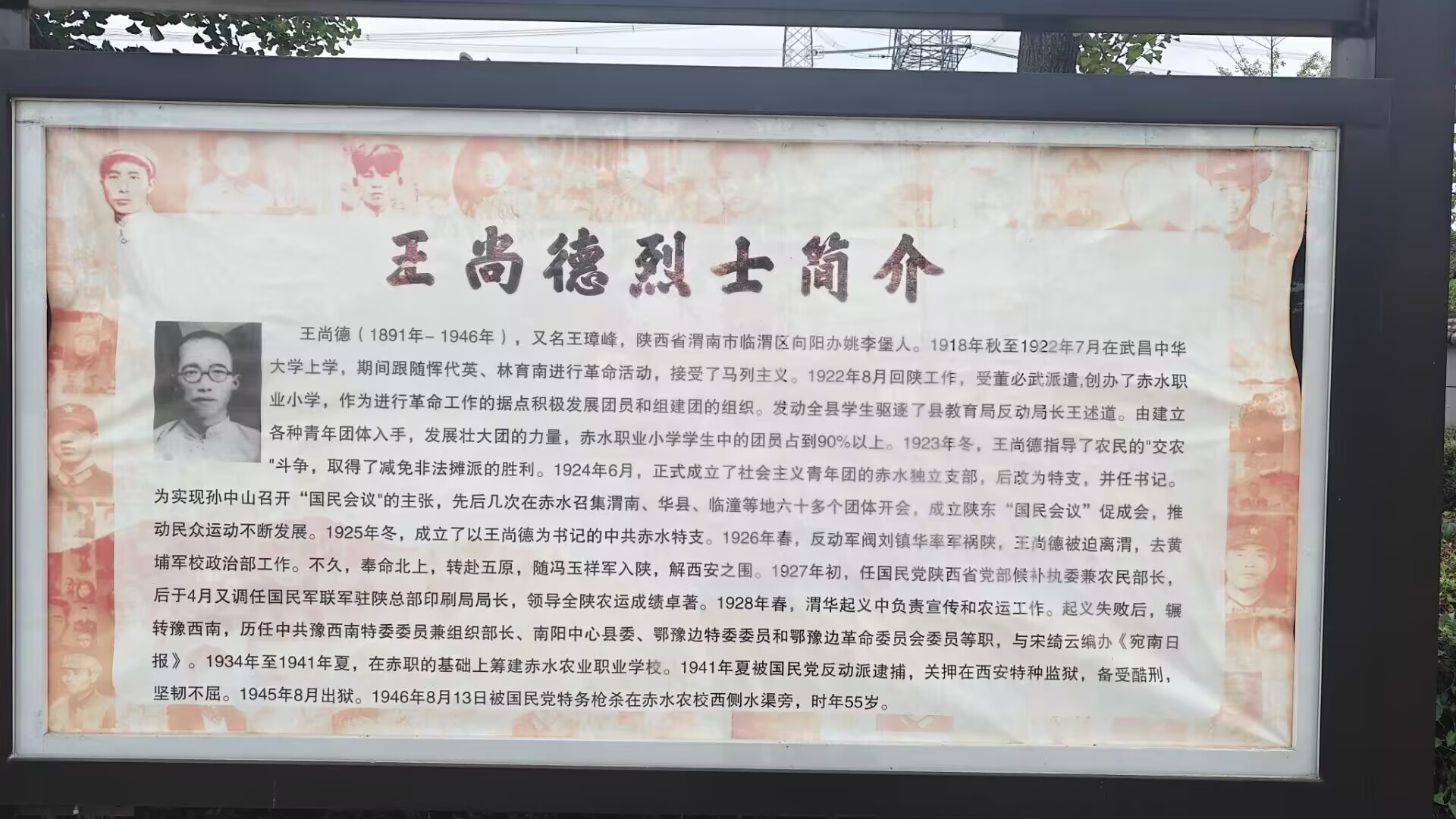

圖2 王尚德烈士簡(jiǎn)介

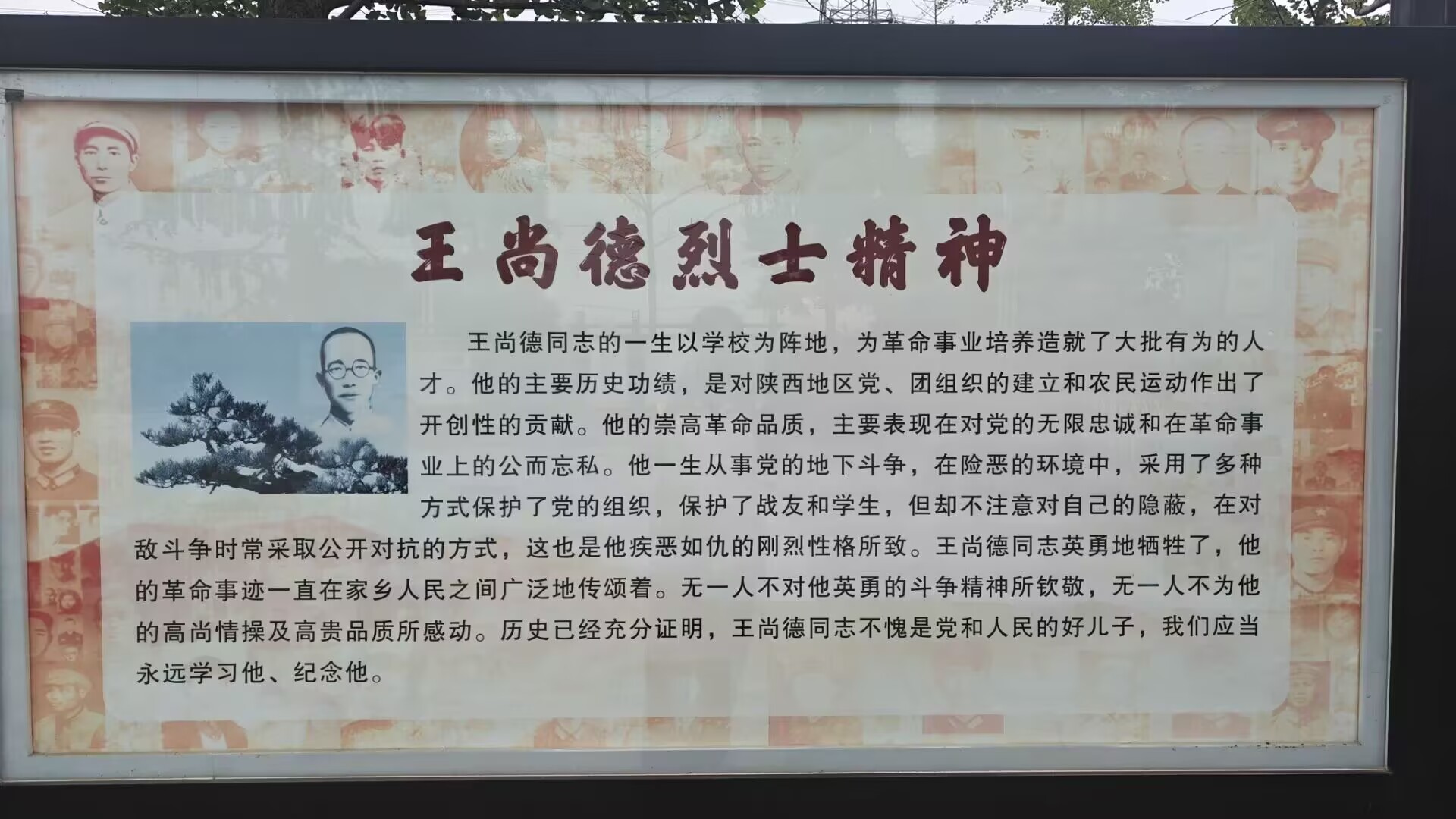

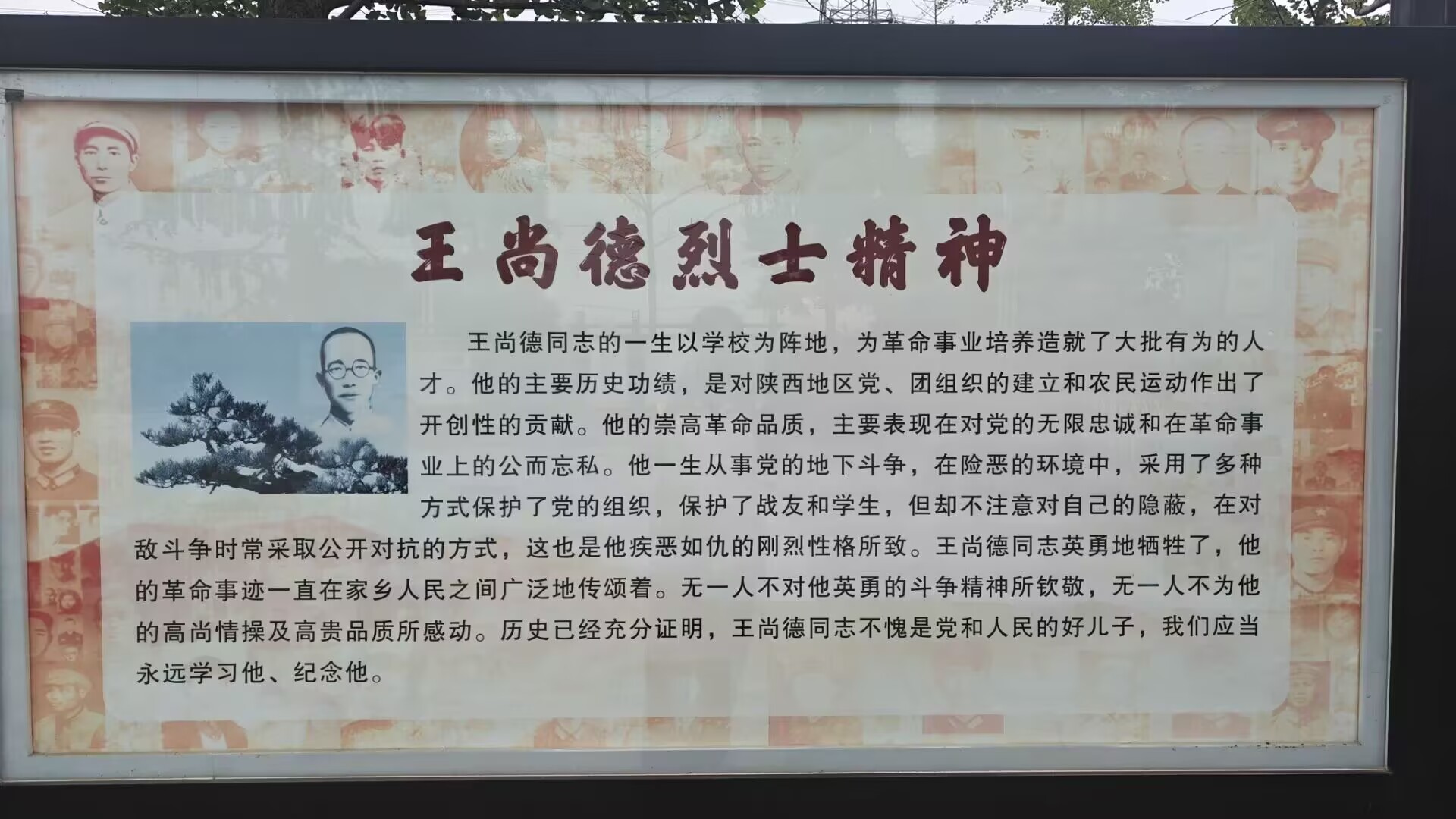

圖3 王尚德烈士精神

圖4 王尚德烈士紀(jì)念館

紅色文化賦能鄉(xiāng)村:樊家村的共富路徑

王尚德烈士陵園作為省級(jí)紅色文化教育基地建成后,其所帶動(dòng)的,不僅是參觀人流量的上升,更是深層次公共文化資源與地方發(fā)展機(jī)制之間的良性互動(dòng)。在陵園輻射帶動(dòng)下,樊家村圍繞“文化為魂、教育為本、青年為力”的路徑,逐步實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)村落向“紅色文化承載型社區(qū)”的積極轉(zhuǎn)變。

團(tuán)隊(duì)成員在調(diào)研中了解到,近年來(lái),當(dāng)?shù)卣劳型跎械铝沂苛陥@的文化影響力,在樊家村設(shè)立“新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)”“紅色教育研學(xué)基地”等功能型平臺(tái),鼓勵(lì)學(xué)校、黨校、企事業(yè)單位組織團(tuán)體前來(lái)開展主題學(xué)習(xí)與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)。每年數(shù)十批次的研學(xué)團(tuán)體到訪,不僅提升了村莊在區(qū)域內(nèi)的知名度,也創(chuàng)造了多元化的服務(wù)需求,形成了穩(wěn)定的教育文化型流量。

為了適配這種發(fā)展趨勢(shì),村莊整體進(jìn)行了文化空間重構(gòu)。村文化廣場(chǎng)、圖書室、“王尚德事跡學(xué)習(xí)角”等公共空間相繼建成并投入使用,使村莊整體面貌煥然一新。與此同時(shí),樊家村還積極引導(dǎo)外出青年返鄉(xiāng)參與文化建設(shè)和基層治理,一批具有教育、歷史、管理背景的本地青年陸續(xù)參與到講解、管理、文案策劃等工作中,推動(dòng)形成了“紅色資源+人才回流+文化服務(wù)”的良性循環(huán)。

更為關(guān)鍵的是,樊家村探索建立了“紅色記憶檔案庫(kù)”“村史陳列室”,以村民口述歷史、文獻(xiàn)整理、紀(jì)實(shí)影像等方式,對(duì)本地歷史資源進(jìn)行再挖掘與傳播,并與王尚德烈士生平展陳互為補(bǔ)充,逐步形成“陵園—村莊—個(gè)體記憶”三位一體的歷史傳播新樣態(tài)。這一探索不僅增強(qiáng)了本地居民的文化歸屬感與自豪感,也拓寬了文化旅游的縱深路徑。

發(fā)展啟示:紅色資源是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的重要?jiǎng)幽?br /> 通過(guò)對(duì)王尚德烈士陵園及樊家村的實(shí)地調(diào)研,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)深刻認(rèn)識(shí)到:紅色文化資源不僅是承載信仰的精神載體,更是引領(lǐng)鄉(xiāng)村發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。在新時(shí)代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下,如何激活紅色資源的現(xiàn)實(shí)價(jià)值,已成為革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要命題。

從樊家村的發(fā)展實(shí)踐中可提煉出三方面經(jīng)驗(yàn)啟示:

文化空間是基礎(chǔ)支撐。 單一的參觀型景區(qū)已難以滿足新時(shí)代群眾的文化需求,需以紅色教育基地為依托,統(tǒng)籌布局村莊內(nèi)的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)文化供給從“點(diǎn)”向“面”延伸,打造更具吸引力和承載力的文化環(huán)境。

教育研學(xué)是重要把手。 紅色資源與教育功能天然契合,應(yīng)積極對(duì)接黨校、共青團(tuán)、學(xué)校等單位,系統(tǒng)設(shè)計(jì)研學(xué)課程、拓展教學(xué)內(nèi)容,不僅增強(qiáng)村莊的文化接待能力,也拓寬本地服務(wù)型就業(yè)渠道。

青年回流是關(guān)鍵動(dòng)力。 紅色文化建設(shè)需有“傳”更有“承”。鼓勵(lì)具有教育、文化、管理背景的本地青年返鄉(xiāng)參與講解、活動(dòng)組織與文化策劃,不僅增強(qiáng)村莊自我服務(wù)能力,也有助于基層治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升。

王尚德烈士陵園的建設(shè)不僅賡續(xù)了紅色血脈、凝聚了精神力量,更以其深厚的教育意義和文化感召力,激活了周邊村莊的發(fā)展?jié)撃堋R苑掖鍨榇淼泥l(xiāng)村逐步探索出“文化引領(lǐng)、教育帶動(dòng)、人才參與”的發(fā)展路徑,實(shí)現(xiàn)了從靜態(tài)紀(jì)念地到多元文化空間的躍升轉(zhuǎn)變。

這一實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,紅色文化資源并不僅僅承載歷史記憶,更具備牽引當(dāng)代鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)重塑與文化體系建設(shè)的現(xiàn)實(shí)功能。未來(lái),革命老區(qū)在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的進(jìn)程中,應(yīng)進(jìn)一步發(fā)掘紅色資源的教育功能、公共價(jià)值與社會(huì)效益,以文化為根、以治理為本,推動(dòng)形成精神引領(lǐng)與高質(zhì)量發(fā)展互促共進(jìn)的良性格局。

賡續(xù)精神血脈:王尚德烈士陵園的紅色底蘊(yùn)

王尚德烈士陵園坐落于扶風(fēng)縣境內(nèi),是為紀(jì)念中共地下工作者王尚德而修建的重要紅色文化地標(biāo)。王尚德同志在抗戰(zhàn)與解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期始終堅(jiān)守信仰、英勇斗爭(zhēng),最終壯烈犧牲,其事跡被廣泛銘記。陵園建有紀(jì)念碑、紀(jì)念廣場(chǎng)及主題陳列館,系統(tǒng)展示了其生平事跡、戰(zhàn)斗歷程與革命精神。

團(tuán)隊(duì)調(diào)研成員步入陵園,首先映入眼簾的是高聳的烈士紀(jì)念碑與簡(jiǎn)潔肅穆的英烈展板。紀(jì)念館內(nèi)陳列大量歷史圖片、文獻(xiàn)資料與復(fù)原場(chǎng)景,生動(dòng)還原了烈士艱苦卓絕的革命歲月。團(tuán)隊(duì)調(diào)研成員駐足凝視,肅穆之情油然而生。

圖1 王尚德烈士陵園

圖2 王尚德烈士簡(jiǎn)介

圖3 王尚德烈士精神

圖4 王尚德烈士紀(jì)念館

紅色文化賦能鄉(xiāng)村:樊家村的共富路徑

王尚德烈士陵園作為省級(jí)紅色文化教育基地建成后,其所帶動(dòng)的,不僅是參觀人流量的上升,更是深層次公共文化資源與地方發(fā)展機(jī)制之間的良性互動(dòng)。在陵園輻射帶動(dòng)下,樊家村圍繞“文化為魂、教育為本、青年為力”的路徑,逐步實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)村落向“紅色文化承載型社區(qū)”的積極轉(zhuǎn)變。

團(tuán)隊(duì)成員在調(diào)研中了解到,近年來(lái),當(dāng)?shù)卣劳型跎械铝沂苛陥@的文化影響力,在樊家村設(shè)立“新時(shí)代文明實(shí)踐點(diǎn)”“紅色教育研學(xué)基地”等功能型平臺(tái),鼓勵(lì)學(xué)校、黨校、企事業(yè)單位組織團(tuán)體前來(lái)開展主題學(xué)習(xí)與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)。每年數(shù)十批次的研學(xué)團(tuán)體到訪,不僅提升了村莊在區(qū)域內(nèi)的知名度,也創(chuàng)造了多元化的服務(wù)需求,形成了穩(wěn)定的教育文化型流量。

為了適配這種發(fā)展趨勢(shì),村莊整體進(jìn)行了文化空間重構(gòu)。村文化廣場(chǎng)、圖書室、“王尚德事跡學(xué)習(xí)角”等公共空間相繼建成并投入使用,使村莊整體面貌煥然一新。與此同時(shí),樊家村還積極引導(dǎo)外出青年返鄉(xiāng)參與文化建設(shè)和基層治理,一批具有教育、歷史、管理背景的本地青年陸續(xù)參與到講解、管理、文案策劃等工作中,推動(dòng)形成了“紅色資源+人才回流+文化服務(wù)”的良性循環(huán)。

更為關(guān)鍵的是,樊家村探索建立了“紅色記憶檔案庫(kù)”“村史陳列室”,以村民口述歷史、文獻(xiàn)整理、紀(jì)實(shí)影像等方式,對(duì)本地歷史資源進(jìn)行再挖掘與傳播,并與王尚德烈士生平展陳互為補(bǔ)充,逐步形成“陵園—村莊—個(gè)體記憶”三位一體的歷史傳播新樣態(tài)。這一探索不僅增強(qiáng)了本地居民的文化歸屬感與自豪感,也拓寬了文化旅游的縱深路徑。

發(fā)展啟示:紅色資源是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的重要?jiǎng)幽?br /> 通過(guò)對(duì)王尚德烈士陵園及樊家村的實(shí)地調(diào)研,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)深刻認(rèn)識(shí)到:紅色文化資源不僅是承載信仰的精神載體,更是引領(lǐng)鄉(xiāng)村發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。在新時(shí)代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下,如何激活紅色資源的現(xiàn)實(shí)價(jià)值,已成為革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要命題。

從樊家村的發(fā)展實(shí)踐中可提煉出三方面經(jīng)驗(yàn)啟示:

文化空間是基礎(chǔ)支撐。 單一的參觀型景區(qū)已難以滿足新時(shí)代群眾的文化需求,需以紅色教育基地為依托,統(tǒng)籌布局村莊內(nèi)的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)文化供給從“點(diǎn)”向“面”延伸,打造更具吸引力和承載力的文化環(huán)境。

教育研學(xué)是重要把手。 紅色資源與教育功能天然契合,應(yīng)積極對(duì)接黨校、共青團(tuán)、學(xué)校等單位,系統(tǒng)設(shè)計(jì)研學(xué)課程、拓展教學(xué)內(nèi)容,不僅增強(qiáng)村莊的文化接待能力,也拓寬本地服務(wù)型就業(yè)渠道。

青年回流是關(guān)鍵動(dòng)力。 紅色文化建設(shè)需有“傳”更有“承”。鼓勵(lì)具有教育、文化、管理背景的本地青年返鄉(xiāng)參與講解、活動(dòng)組織與文化策劃,不僅增強(qiáng)村莊自我服務(wù)能力,也有助于基層治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升。

王尚德烈士陵園的建設(shè)不僅賡續(xù)了紅色血脈、凝聚了精神力量,更以其深厚的教育意義和文化感召力,激活了周邊村莊的發(fā)展?jié)撃堋R苑掖鍨榇淼泥l(xiāng)村逐步探索出“文化引領(lǐng)、教育帶動(dòng)、人才參與”的發(fā)展路徑,實(shí)現(xiàn)了從靜態(tài)紀(jì)念地到多元文化空間的躍升轉(zhuǎn)變。

這一實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,紅色文化資源并不僅僅承載歷史記憶,更具備牽引當(dāng)代鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)重塑與文化體系建設(shè)的現(xiàn)實(shí)功能。未來(lái),革命老區(qū)在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的進(jìn)程中,應(yīng)進(jìn)一步發(fā)掘紅色資源的教育功能、公共價(jià)值與社會(huì)效益,以文化為根、以治理為本,推動(dòng)形成精神引領(lǐng)與高質(zhì)量發(fā)展互促共進(jìn)的良性格局。

- 來(lái)源:革命老區(qū)復(fù)興團(tuán)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-07-31 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 法韻潤(rùn)童心 童聲誦經(jīng)典——淮北師范大學(xué)法韻小喇叭志愿服務(wù)隊(duì)開展

- 淮北師范大學(xué)法韻小喇叭志愿服務(wù)隊(duì)走進(jìn)濉溪縣青少年宮,為當(dāng)?shù)厣倌陜和钌弦粓?chǎng)融合國(guó)學(xué)啟蒙、非遺體驗(yàn)、心理關(guān)懷與生態(tài)文明教育的夏日

- 07-31 關(guān)注:4

- 紅色熱土上的振興之路:王尚德烈士陵園助力樊家村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

- 2025年7月,革命老區(qū)復(fù)興團(tuán)以“紅色文旅發(fā)展助力革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)振興”為主題,走進(jìn)陜西省寶雞市扶風(fēng)縣,實(shí)地調(diào)研王尚德烈士陵園及其周邊

- 07-31 關(guān)注:4

- 創(chuàng)意互動(dòng)破冰 搭建友誼橋梁

- 2025 年 7 月 26 日傍晚,中國(guó)石油大學(xué)(華東)南杉榕生支教隊(duì)在宣威市第六中學(xué)春暉夏令營(yíng)開營(yíng)儀式后,開展了 “折紙傳情”“聯(lián)想串聯(lián)

- 07-31 關(guān)注:2

- 榕生支教隊(duì)以創(chuàng)意互動(dòng)破冰 搭建友誼橋梁共赴韶華

- 2025 年 7 月 29 日,中國(guó)石油大學(xué)(華東)南杉榕生支教隊(duì)在宣威市第六中學(xué)暑期夏令營(yíng)開展 “校園安全,你我共建” 系列活動(dòng)。通過(guò) “

- 07-31 關(guān)注:1

- 知識(shí)“榕”新芽,青春共“生”長(zhǎng)

- 2025 年 7 月 26 日,榕生支教隊(duì)在宣威六中舉行暑期夏令營(yíng)開營(yíng)儀式,繆鋮書記歡迎支教隊(duì),隊(duì)長(zhǎng)胡坤介紹隊(duì)名寓意及活動(dòng)安排。儀式后開展

- 07-31 關(guān)注:2

- 山財(cái)大學(xué)子三下鄉(xiāng):探尋財(cái)經(jīng)學(xué)生能力框架與市場(chǎng)供需耦合之道

- 為深入探究數(shù)智化浪潮下財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的深刻變革及市場(chǎng)人才需求現(xiàn)狀,了解財(cái)經(jīng)學(xué)生的就業(yè)路徑,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院數(shù)智化驅(qū)動(dòng)下財(cái)經(jīng)學(xué)生能

- 07-31 關(guān)注:4

- 衛(wèi)國(guó)戍邊薪火傳 民族團(tuán)結(jié)花正艷——福州大學(xué)劉敏榕工作室實(shí)踐隊(duì)在

- 7月27日,為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,引導(dǎo)青年在實(shí)踐中感悟民族團(tuán)結(jié)和戍邊精神的時(shí)代深意,福州大學(xué)劉敏榕

- 07-31 關(guān)注:6

- 南京師范大學(xué):探究污水處理路徑 助力和美鄉(xiāng)村建設(shè)

- 07-31 關(guān)注:38

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有