大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺

濤雒魚燈:溯源歷史,續(xù)寫漁家燈火新章

濤雒魚燈:溯源歷史,續(xù)寫漁家燈火新章

1月10日,曲阜師范大學(xué)“魚燈探源・雒韻興揚(yáng)”團(tuán)隊(duì)?wèi)阎鴮鹘y(tǒng)文化的熱忱,奔赴日照市東港區(qū)濤雒鎮(zhèn),開啟了一場關(guān)于濤雒魚燈的調(diào)研實(shí)踐之旅。

在現(xiàn)代工業(yè)化浪潮的席卷下,濤雒鎮(zhèn)傳統(tǒng)漁業(yè)模式發(fā)生了翻天覆地的變化,年輕一代大量外出,致使?jié)敏~燈制作技藝的傳承陷入了前所未有的困境,掌握這門技藝的手藝人數(shù)量銳減。為了深入挖掘魚燈背后的歷史文化淵源,切實(shí)推動(dòng)其傳承與發(fā)展,該團(tuán)隊(duì)決心通過深入細(xì)致的調(diào)研,以及向經(jīng)驗(yàn)豐富的老藝人學(xué)習(xí)制作技藝等方式,喚起民眾對這一瀕危民間藝術(shù)的關(guān)注,讓漁家燈火在新時(shí)代重?zé)ü獠剩m(xù)寫濤雒的文化傳奇。

濤雒魚燈的歷史可追溯至明朝初年,作為傳統(tǒng)手工藝品,它承載著深厚的歷史底蘊(yùn)與文化價(jià)值。明朝初期,濤雒地區(qū)夜晚一片漆黑,民眾夜間出行極為不便。為了尋求光明,當(dāng)?shù)匕傩瞻l(fā)揮聰明才智,以竹篾為骨架,彩紙為外皮,精心制作出魚燈,自此魚燈成為人們夜間出行的重要照明工具。隨著時(shí)間的推移,人們對美的追求不斷提高,魚燈上開始繪制栩栩如生的花卉圖案,使其從單純的照明工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔?shí)用與藝術(shù)價(jià)值的文化載體。

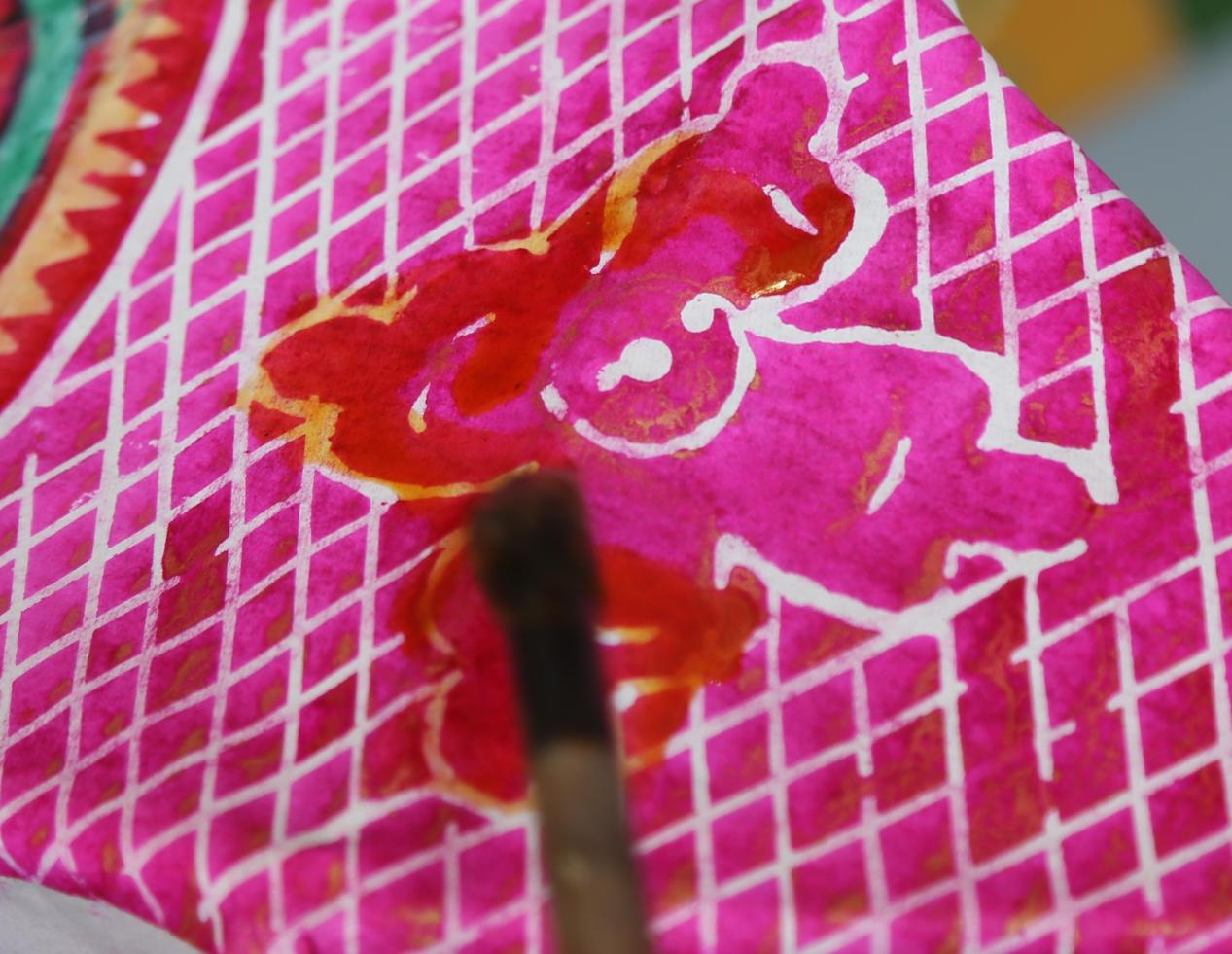

每一盞魚燈都凝聚著手藝人的心血。制作時(shí),手藝人先用竹篾細(xì)致編織成規(guī)整且穩(wěn)固的骨架。隨后,將彩紙精心糊于骨架之上,色彩多以紅、黃、綠等鮮艷色調(diào)為主,這些顏色象征著吉祥與活力。魚燈的眼部則用黑色顏料醒目點(diǎn)綴,賦予其靈動(dòng)的神韻。盡管魚燈在外觀上的差異并不顯著,但當(dāng)它們排列在一起時(shí),便能營造出色彩斑斕、整齊劃一的獨(dú)特景象,展現(xiàn)出“玉壺光轉(zhuǎn),一夜魚龍舞”的中國式浪漫。這不僅是一場視覺盛宴,更是一代代人的文化傳承,承載著濤雒人對美好生活的向往與期盼。

然而,時(shí)過境遷,濤雒魚燈的傳承之路布滿荊棘。現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加速,使得傳統(tǒng)漁業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了根本性改變,年輕一代紛紛離鄉(xiāng)外出追逐夢想,而老手藝人因年邁體衰,掌握魚燈制作技藝的人愈發(fā)稀少。這項(xiàng)承載著濤雒鎮(zhèn)文化記憶的技藝,正面臨著后繼無人、瀕臨失傳的嚴(yán)峻危機(jī),猶如風(fēng)中殘燭,岌岌可危。

面對濤雒魚燈傳承的困境,“魚燈探源·雒韻興揚(yáng)”團(tuán)隊(duì)的同學(xué)們深感憂慮,強(qiáng)烈的使命感驅(qū)使他們迅速行動(dòng)起來。他們以破釜沉舟的決心和水滴石穿的毅力,全力以赴守護(hù)這一珍貴的文化瑰寶。

在眾多熱心傳承者中,團(tuán)隊(duì)拜訪了中年手藝人成師傅。盡管傳承之路充滿艱辛,但成師傅始終堅(jiān)守對魚燈制作的熱愛,執(zhí)著地希望這門古老技藝能夠延續(xù)下去。當(dāng)團(tuán)隊(duì)成員前來學(xué)習(xí)時(shí),成師傅毫無保留地傾囊相授選竹、破篾、扎架、糊紙、彩繪等十幾道精細(xì)工序。

選竹時(shí),成師傅仔細(xì)挑選竹子,向同學(xué)們強(qiáng)調(diào)竹子質(zhì)地和韌性的重要性,并親手示范如何精準(zhǔn)判斷竹子的優(yōu)劣。破篾環(huán)節(jié),他手法嫻熟,將竹子均勻地分成細(xì)條,同時(shí)不斷提醒同學(xué)們注意安全和手法要點(diǎn)。扎架工序中,憑借多年的經(jīng)驗(yàn),他靈活地搭建出各種形狀的框架,并耐心講解框架穩(wěn)固與美觀的關(guān)鍵所在。糊紙時(shí),成師傅動(dòng)作輕柔,展示如何讓紙張完美貼合骨架,避免出現(xiàn)褶皺。彩繪是魚燈制作的點(diǎn)睛之筆,成師傅運(yùn)用不同的顏料和筆觸,為魚燈賦予鮮活的色彩,并講解色彩搭配背后蘊(yùn)含的海洋文化寓意。

同學(xué)們?nèi)褙炞⒌貙W(xué)習(xí),認(rèn)真記錄每一個(gè)步驟和每一句講解。從最初的生疏、無從下手,到在成師傅的悉心指導(dǎo)下逐漸熟練,他們的每一個(gè)動(dòng)作都飽含著對這門技藝的尊重與珍視。為了掌握魚燈制作的精髓,同學(xué)們反復(fù)練習(xí),不斷請教,力求將每一個(gè)細(xì)節(jié)都做到極致,只為讓濤雒魚燈的獨(dú)特魅力能夠得以傳承。

在深入調(diào)研與學(xué)習(xí)制作魚燈技藝的過程中,“魚燈探源·雒韻興揚(yáng)”團(tuán)隊(duì)的同學(xué)們深刻體會到了傳統(tǒng)文化保護(hù)的重要性與緊迫性。從當(dāng)?shù)厥炙嚾四菨M含歲月痕跡卻又無比堅(jiān)定的目光中,他們看到了對手藝的堅(jiān)守。

時(shí)至今日,濤雒魚燈早已超越了普通照明工具的范疇,成為濤雒鎮(zhèn)一張熠熠生輝的文化名片。它宛如一座橋梁,一端連接著先輩們的智慧和往昔的崢嶸歲月,另一端則向著未來的廣闊天地伸展。每一盞魚燈都承載著人們對年年有余、豐收吉祥的殷切期許,凝聚著一代又一代的文化傳承,彰顯著一輩又一輩人的執(zhí)著堅(jiān)守。歲月悠悠,濤雒魚燈始終閃耀在黃海之濱,為濤雒鎮(zhèn)的發(fā)展照亮前行的道路。相信在“魚燈探源·雒韻興揚(yáng)”團(tuán)隊(duì)以及眾多傳承者的努力下,濤雒魚燈這一民間藝術(shù)定能在新時(shí)代續(xù)寫輝煌,綻放出更加絢爛的光彩。

- 作者:王喆 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-01-19 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 機(jī)電工程學(xué)院紅色精神實(shí)踐隊(duì)前往青島市革命烈士紀(jì)念館開展實(shí)踐活

- 為引導(dǎo)實(shí)踐隊(duì)員銘記革命歷史,緬懷革命先烈的豐功偉績,弘揚(yáng)愛國主義精神,1月18日,機(jī)電工程學(xué)院“紅色精神實(shí)踐隊(duì)”赴青島市革命烈士

- 01-19 關(guān)注:3

- 能源與動(dòng)力學(xué)院開展“以青春之名·赴家鄉(xiāng)之約”實(shí)踐團(tuán)活動(dòng)

- 2025年1月17日,該團(tuán)隊(duì)召集南通鹽城地區(qū)成員,前往國家電網(wǎng)海安市供電公司參與實(shí)踐活動(dòng),向一線工作人員學(xué)習(xí)并掌握最新動(dòng)態(tài)。

- 01-19 關(guān)注:3

- 濤雒魚燈:溯源歷史,續(xù)寫漁家燈火新章

- 1 月 10 日曲阜師范大學(xué)團(tuán)隊(duì)赴日照濤雒鎮(zhèn),調(diào)研瀕危的濤雒魚燈。其歷史久、傳承難,團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)助力,望續(xù)寫輝煌篇章。

- 01-19 關(guān)注:0

- 大學(xué)生返家鄉(xiāng):深入村民生活,傳遞溫暖與關(guān)懷

- 01-19 關(guān)注:7

- 曲阜大學(xué)生返家鄉(xiāng),用心“網(wǎng)”羅關(guān)愛,用行“格”出溫暖

- 為了積極應(yīng)對人口老齡化趨勢,為老人搭建安心、舒心、暖心的多元關(guān)愛體系,1月15日,曲阜師范大學(xué)魯韻頤養(yǎng)實(shí)踐隊(duì)于山東省煙臺市萊州市

- 01-19 關(guān)注:4

- 鄉(xiāng)情民情考察

- 大學(xué)生反鄉(xiāng)鄉(xiāng)情民情考察實(shí)踐活動(dòng)

- 01-19 關(guān)注:3

- 雕琢非遺匠心,傳承楷韻風(fēng)華

- 中國青年網(wǎng)曲阜1月19日電(通訊員 黃欣茹)在本次關(guān)于“傳承曲阜楷雕非遺之魂”的大學(xué)生寒假社會實(shí)踐前期會議籌備中,我們團(tuán)隊(duì)圍繞著實(shí)

- 01-19 關(guān)注:10

-

客服QQ:471708534 大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有