大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

河南工業大學暑期實踐團隊組織學習中國傳統非遺“木版年畫”

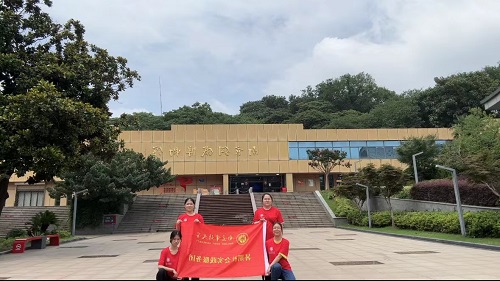

(通訊員 陶笛 李國鑫/文圖)為讓廣大青少年意識到非遺文化傳承的重要性,傳承和保護非遺文化,2024年8月10日上午八點,河南工業大學材料科學與工程學院“匠心獨運,非遺傳承”社會實踐隊伍,來到開封宋都木版年畫博物館進行木版年畫文化學習實踐活動。本次實踐,實踐團隊的同學們對中國傳統非物質文化遺產——木版年畫有了更深刻的認識,也體會到了非遺傳承人守護非遺路上的堅守精神。

一抹色彩,連接古今繪盡中華。

木版年畫不僅是藝術品,更是文化的載體和社會的紐帶。實踐小隊進入展館后,首先由任先生的二兒子,李力先生為小組成員講解木版年畫的發展史。根據史料《東京夢華錄》中的記載:京城開封“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板,桃符及財門鈍驢,回頭鹿馬,天行帖子……”木版年畫最早出現在河南開封。一談到木版年畫的歷史,李力先生便侃侃而談,他從唐宋明清時木版年畫的發展史,講到宋代版畫的文化交流;從漢代“守門將軍”的門神雛形講到宋代反映市井的年畫出現。他講述了木版年畫繁榮的過去,也講到了因工商業改造和社會現代變革而造成的短暫失傳。

講解完后,實踐團隊成員與任鶴林先生及李力先生進行深入交流,用一句話描述任鶴林先生便是:“這一輩子,就活給了木版年畫。”李力先生了解到實踐團隊來自于材料學院,便強調到:“你們是材料方面的,那么我們木版年畫雕刻所用的材料怎么樣能夠進步,怎么樣使木版年畫更好的雕刻、保存,就是一個創新的思維方向。既然來了,那就要奔著不虛此行的目的......”李力先生很注重每位來此學習的同學,確保他們都能有所收獲。借材料的創新方向一題,李力先生向團隊成員詳細介紹了木版年畫雕刻所使用的材料,這些材料與材料制作的工藝共同構成了木版年畫的基礎,也讓團隊成員受益匪淺,為團隊成員利用所學專業知識,保護并傳承非遺文化提供了新思路。

最后團隊成員與任鶴林先生合影留念,結束了本次的實踐活動。傳統年畫隨著中國社會經濟形態的轉型和大眾生活方式的急劇改變,也由于其制作工藝復雜,需要多道工序和手工技藝,導致傳承人越來越少,傳統制作工藝也面臨失傳的危險。保護并傳承非遺文化,將中華文化的瑰寶傳承萬代,是青年一代應自覺承擔的重任。

一抹色彩,連接古今繪盡中華。

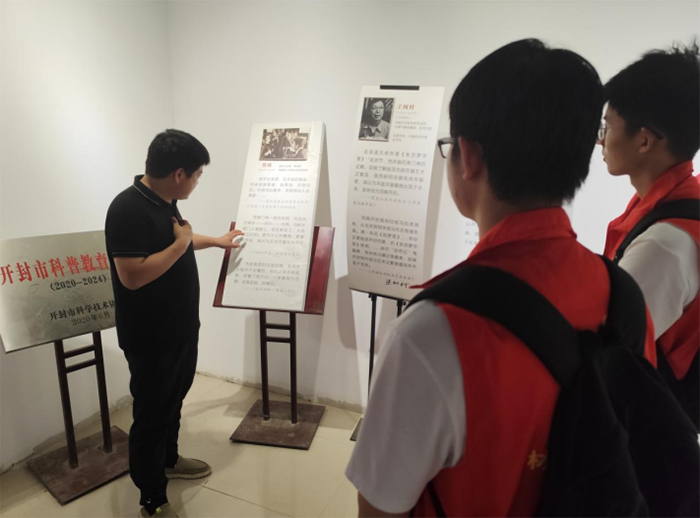

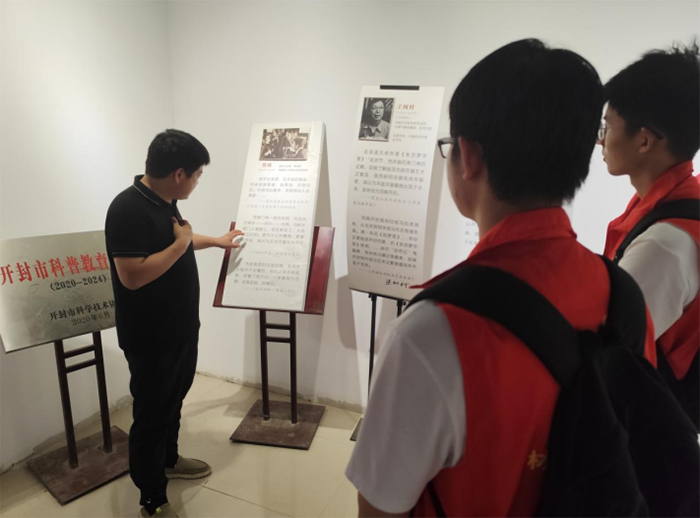

木版年畫不僅是藝術品,更是文化的載體和社會的紐帶。實踐小隊進入展館后,首先由任先生的二兒子,李力先生為小組成員講解木版年畫的發展史。根據史料《東京夢華錄》中的記載:京城開封“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板,桃符及財門鈍驢,回頭鹿馬,天行帖子……”木版年畫最早出現在河南開封。一談到木版年畫的歷史,李力先生便侃侃而談,他從唐宋明清時木版年畫的發展史,講到宋代版畫的文化交流;從漢代“守門將軍”的門神雛形講到宋代反映市井的年畫出現。他講述了木版年畫繁榮的過去,也講到了因工商業改造和社會現代變革而造成的短暫失傳。

圖為李立為實踐小隊講解木版年畫起源。李國鑫 攝

圖為李立為實踐小隊講解木版年畫發展歷史。李國鑫 攝

一次創新,新型材料助文化傳承。講解完后,實踐團隊成員與任鶴林先生及李力先生進行深入交流,用一句話描述任鶴林先生便是:“這一輩子,就活給了木版年畫。”李力先生了解到實踐團隊來自于材料學院,便強調到:“你們是材料方面的,那么我們木版年畫雕刻所用的材料怎么樣能夠進步,怎么樣使木版年畫更好的雕刻、保存,就是一個創新的思維方向。既然來了,那就要奔著不虛此行的目的......”李力先生很注重每位來此學習的同學,確保他們都能有所收獲。借材料的創新方向一題,李力先生向團隊成員詳細介紹了木版年畫雕刻所使用的材料,這些材料與材料制作的工藝共同構成了木版年畫的基礎,也讓團隊成員受益匪淺,為團隊成員利用所學專業知識,保護并傳承非遺文化提供了新思路。

圖為李立為實踐小隊講解木版年畫材料創新。李國鑫 攝

一脈相承,承載文化弘揚自信。最后團隊成員與任鶴林先生合影留念,結束了本次的實踐活動。傳統年畫隨著中國社會經濟形態的轉型和大眾生活方式的急劇改變,也由于其制作工藝復雜,需要多道工序和手工技藝,導致傳承人越來越少,傳統制作工藝也面臨失傳的危險。保護并傳承非遺文化,將中華文化的瑰寶傳承萬代,是青年一代應自覺承擔的重任。

圖為實踐團隊與任鶴林先生合影。李國鑫 攝

- 作者:李國鑫 來源:河南工業大學

- 發布時間:2024-08-10 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 河南工業大學暑期實踐團隊組織學習中國傳統非遺“木版年畫”

- 為讓廣大青少年意識到非遺文化傳承的重要性,傳承和保護非遺文化,2024年8月10日上午八點,河南工業大學材料科學與工程學院“匠心獨運

- 08-10 關注:0

- 研途繪趣,藝游相攜——“藝”旅彰文服務團赴米耕樂研學基地中心

- 為深入了解目前社會在推動研學旅游和非遺文化傳承方面的實踐情況,推動研學旅游與農民畫結合,“藝”旅彰文服務團于8月7日赴福建省泉州

- 08-10 關注:3

- 愛在人間,走進敬老院,關愛老人“益”起

- 為進一步弘揚中華民族尊老、敬老、愛老的傳統美德,營造愛老助老的良好氛圍,7月30上午,安徽中醫藥大學藥學院學子聯合合肥市包河區藍

- 08-10 關注:3

- 挺膺擔當新時代,心手相牽向未來

- 為深入貫徹習近平總書記關于語言文字工作的重要指示精神,鑄牢中華民族共同體意識,促進各民族青少年深入交流交融交往。2024年8月,東

- 08-10 關注:93

- 守護孤寡老人,夏日清涼送到家

- 近日高溫來襲,酷暑難耐。為了進一步幫扶蕪湖路街道轄區的孤寡老人和失獨老人,落實“我為群眾辦實事”精神,8月9日上午安徽中醫藥大學

- 08-10 關注:3

- 青春田野夢,振興鄉村行

- 隨著國家鄉村振興戰略的深入實施,鄉村地區迎來了前所未有的發展機遇。作為實現中華民族偉大復興的重要一環,鄉村振興不僅是經濟繁榮的

- 08-10 關注:2

- 實地調研紅色實業景點南京下關火車主題公園的紅色實業精神 ——南

- 08-09 關注:3

- 探尋南鋼博物館悠久歷史,感受鋼鐵實業輝煌歷程 ——南京審計大學

- 08-09 關注:3