大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

淮師大八皖實踐小隊尋訪楚文化博物館

“點亮八皖”紅色調研小組尋訪安徽楚文化博物館

壽縣歷史悠久,古稱壽春、壽陽、壽州,歷史上州來國、蔡國、楚國、西漢淮南國、東漢阜陵國先后建都于此,屢為州郡,是豆腐發祥地、淝水之戰古戰場。公元前241年至前223年楚國在此為都,延續了其800年王朝最后的19年。

壽縣作為楚文化的最后積淀地,素有“地下博物館”之稱。二十世紀以來,安徽省境內以壽縣為中心陸續發現了眾多楚墓,出土了大量文物。1933年、1938年,原壽縣朱家集李三孤堆楚幽王墓,出土了包括楚大鼎等重要文物在內的隨葬品4000余件套,這些文物開啟了現代楚文化研究的先河。1955年,壽縣壽春鎮發現春秋時期蔡昭侯申墓,出土文物達584件套,絕大部分為青銅器,同屬楚系文物。

壽縣還先后出土鄂君啟金節、大府銅牛、楚金幣等大量舉世矚目的楚國重器,壽縣博物館由此成為安徽楚文化重要收藏、研究、展示基地。

為了探尋楚文化的根源以及近代革命的變化,淮北師范大學2021級計算機科學與技術學院實踐小組(陳宇航,姚煒燁),于2023年7月15日尋訪安徽楚文化博物館,近距離感受歷史的滄桑變遷。

小組成員從南門進入到安徽楚文化博物館內。展廳內,精心陳列的文物和珍貴照片,帶領參觀者穿越時光隧道,重溫歷史的瞬間。

據了解,安徽楚文化博物分為兩個基本陳列和一個專題陳列。基本陳列部分分為"安徽楚文化"和"壽縣文明史",通過展示楚國的興起和壽縣的發展歷程,讓參觀者領略楚國的輝煌和壽縣的變遷。此外,還有"壽春壽文化"專題陳列,展示了壽春地區獨特的文化特色。

在博物館中,通過運用現代博物館建設、展陳理念和技術設備,展覽的形式更為現代化和多樣化。通過陳列展品、多媒體展示和互動體驗,調研小組成員更加深入地了解楚文化和壽縣的歷史。這次參觀為他們提供了一個全面了解中國古代歷史和文化的機會,沉浸在楚文化的魅力和壽縣歷史的印跡中。映入眼簾的是各種精美的青銅器青銅器作為楚文化的代表之一,具有悠久的歷史和獨特的藝術風格。小組成員看到各種精美的青銅鼎、青銅矛、青銅劍、青銅器皿等。這些器物制作精細,形態各異,細膩的紋飾與古老的銅色交相輝映,展現出楚文化的獨特魅力。除了青銅器之外還有格式各樣的金器,漆器,美輪美奐,無一不展示著楚韻悠長。

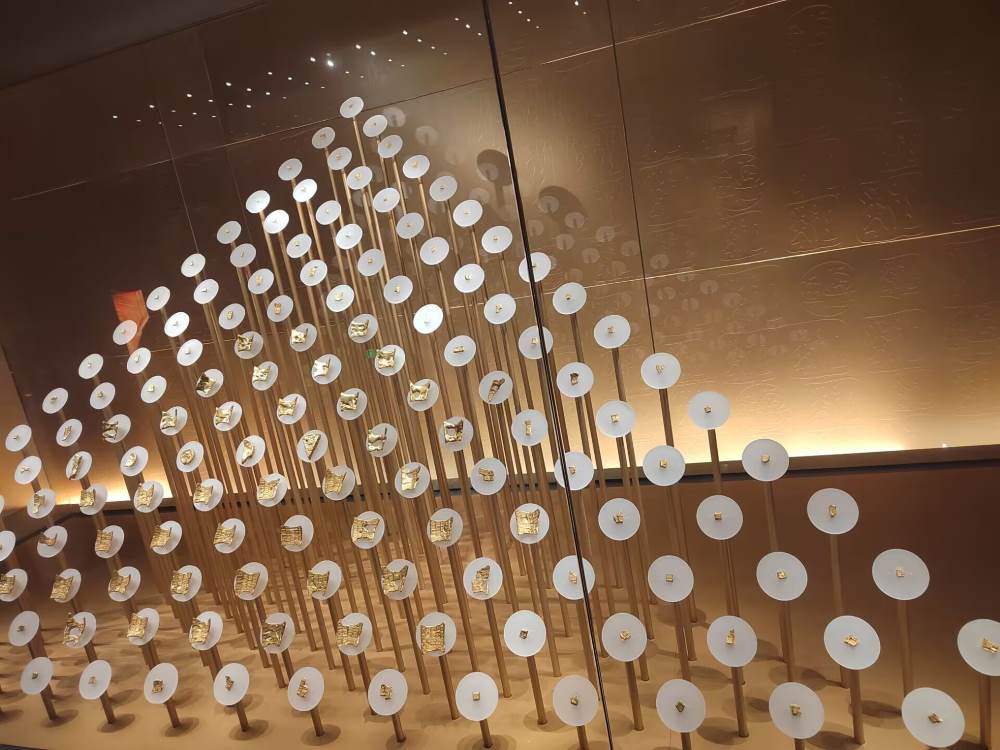

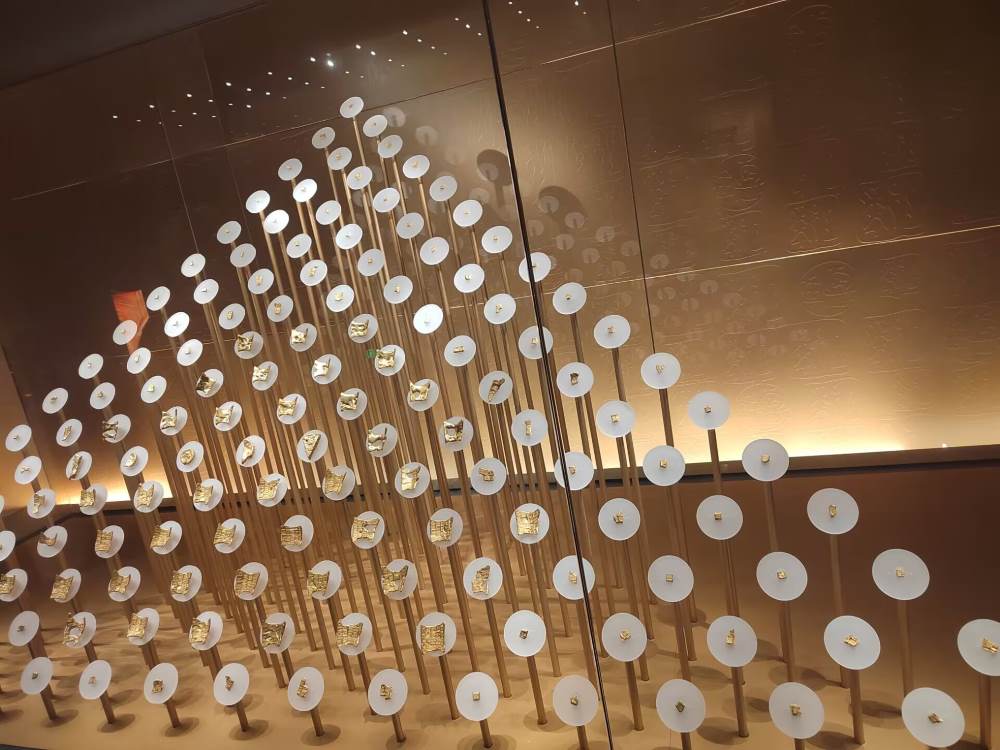

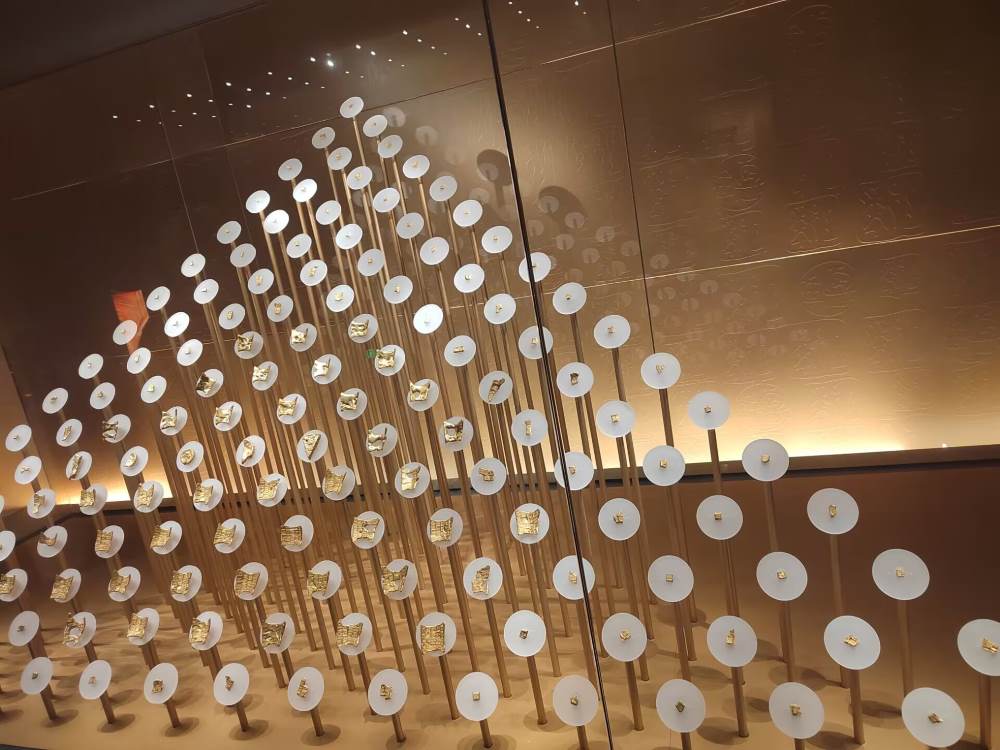

調研小組的成員在一塊金字塔型的擺件面前駐足,上面擺滿了金鈑,這些金鈑都是戰國時期的高額輔助稱量貨幣,用于大宗商貿活動。不同的金鈑上刻有著不同的圖案,一些上面刻有戰馬,象征著戰爭勝利的榮耀;還有一些刻有植物和昆蟲的圖案,可能象征著對大自然的親近。金鈑的形式有龜板形,方形,楔形等形狀楚金幣是楚文化的重要代表之一,楚金幣的制作技術非常高超,既顯示了楚國古代金屬冶煉和工藝的水平,也展現了楚文化的繁榮和輝煌。這些金幣也是交流和貿易的媒介,反映了楚國與其他國家的經濟往來和文化交流。楚金幣的存在,不僅是楚文化的寶貴遺產,更是中華民族五千年文明的一部分。

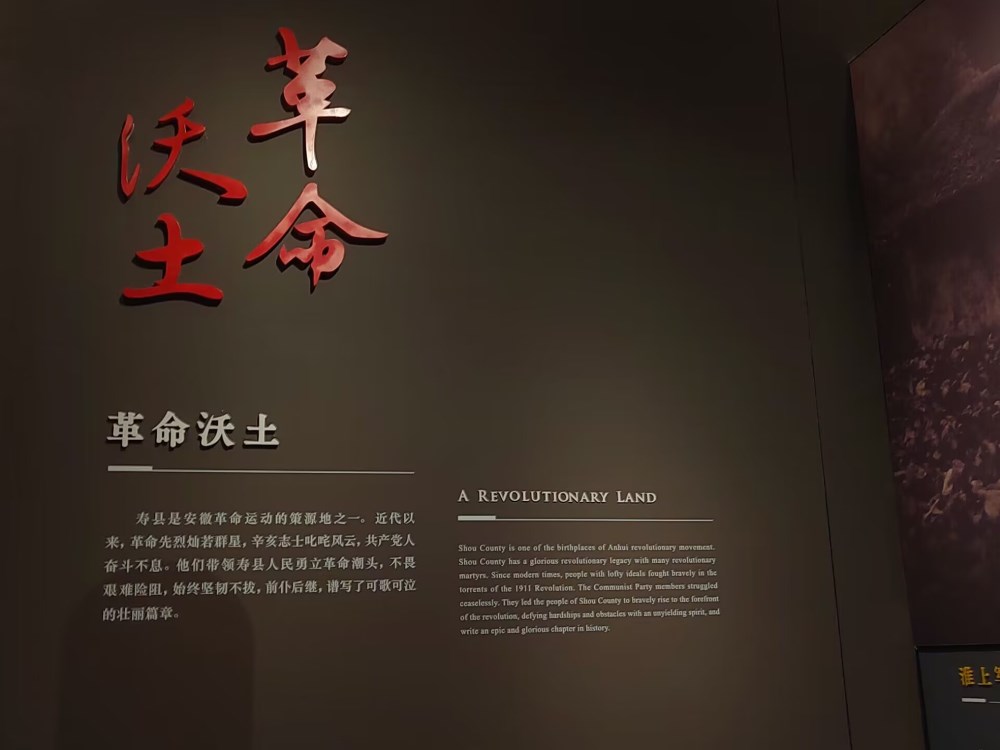

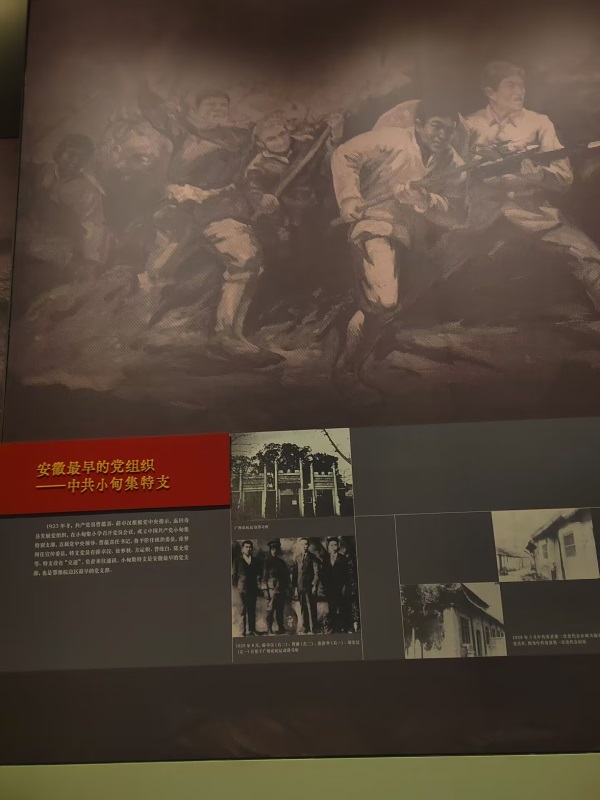

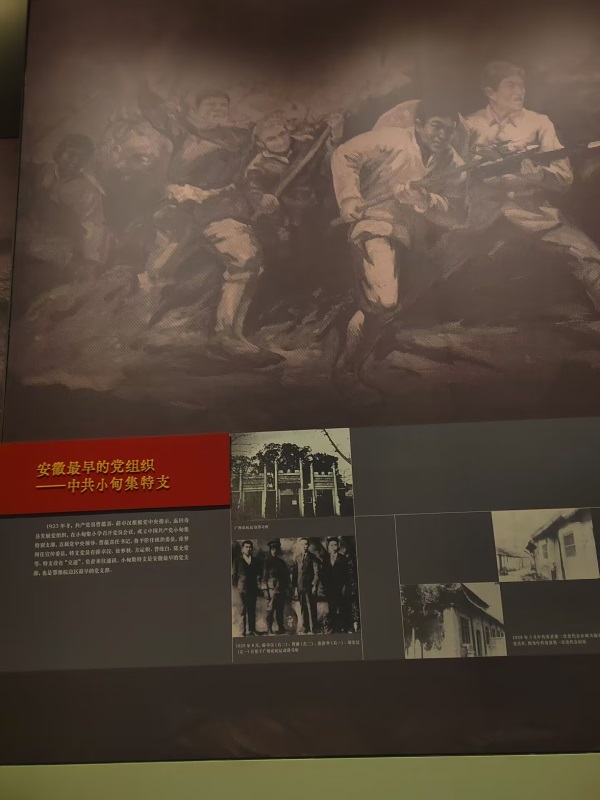

走過了楚文化展區我們又來到了近代展區,令我們沒想到的是,壽縣居然也是安徽革命的策源地之一,在這里誕生了安徽最早的黨組織—中共小甸集特支,近代以來,革命先烈燦若群星,辛亥志士叱咤風云,共產黨人奮斗不息。他們帶領壽縣人民勇立革命潮頭,不畏艱難險阻,始終堅忍不拔,前仆后繼,譜寫了可歌可泣的壯麗篇章,在壽縣大地成長起來的革命隊伍不斷發展壯大,并投入到抗日戰爭和全國解放戰爭中,敢為人先、百折不撓的“小甸集特支精神”仍激勵壽縣人民英勇斗爭,為中華人民共和國的誕生作出了巨大貢獻。

尋訪完整個博物館,成員們都感慨萬千,一方面是這次參觀讓成員們更加深入地認識到楚文化的博大精深和壽縣歷史的底蘊。他們被楚文化的魅力所吸引,對古代歷史和文化有了更深入的認知和感悟。這也讓他們對自己的文化傳承和歷史使命有了更深刻的思考和理解。另一方面,成員們充分感受到了當時革命先烈的壯志,先烈們以頑強的意志和不屈的精神,為了理想和信念,勇往直前,甚至不惜獻出自己寶貴的生命。他們用血肉之軀和無私奉獻,為后世鋪就了通往自由和繁榮的道路。成員們在觀賞這些革命先烈的遺物和照片時,不禁被他們的英勇事跡所感動。他們深切地感受到了那個時代的艱辛和革命精神的偉大,對革命先烈的崇敬之情油然而生。

此次參觀讓成員們對歷史的敬畏和珍惜更加深刻。他們從革命先烈身上汲取到了堅定的信念和為國家和民族奮斗的勇氣。這也激發了他們對社會進步和國家發展的責任感,激勵著他們為實現自己的理想和追求不懈努力。

壽縣歷史悠久,古稱壽春、壽陽、壽州,歷史上州來國、蔡國、楚國、西漢淮南國、東漢阜陵國先后建都于此,屢為州郡,是豆腐發祥地、淝水之戰古戰場。公元前241年至前223年楚國在此為都,延續了其800年王朝最后的19年。

壽縣作為楚文化的最后積淀地,素有“地下博物館”之稱。二十世紀以來,安徽省境內以壽縣為中心陸續發現了眾多楚墓,出土了大量文物。1933年、1938年,原壽縣朱家集李三孤堆楚幽王墓,出土了包括楚大鼎等重要文物在內的隨葬品4000余件套,這些文物開啟了現代楚文化研究的先河。1955年,壽縣壽春鎮發現春秋時期蔡昭侯申墓,出土文物達584件套,絕大部分為青銅器,同屬楚系文物。

壽縣還先后出土鄂君啟金節、大府銅牛、楚金幣等大量舉世矚目的楚國重器,壽縣博物館由此成為安徽楚文化重要收藏、研究、展示基地。

為了探尋楚文化的根源以及近代革命的變化,淮北師范大學2021級計算機科學與技術學院實踐小組(陳宇航,姚煒燁),于2023年7月15日尋訪安徽楚文化博物館,近距離感受歷史的滄桑變遷。

小組成員從南門進入到安徽楚文化博物館內。展廳內,精心陳列的文物和珍貴照片,帶領參觀者穿越時光隧道,重溫歷史的瞬間。

據了解,安徽楚文化博物分為兩個基本陳列和一個專題陳列。基本陳列部分分為"安徽楚文化"和"壽縣文明史",通過展示楚國的興起和壽縣的發展歷程,讓參觀者領略楚國的輝煌和壽縣的變遷。此外,還有"壽春壽文化"專題陳列,展示了壽春地區獨特的文化特色。

在博物館中,通過運用現代博物館建設、展陳理念和技術設備,展覽的形式更為現代化和多樣化。通過陳列展品、多媒體展示和互動體驗,調研小組成員更加深入地了解楚文化和壽縣的歷史。這次參觀為他們提供了一個全面了解中國古代歷史和文化的機會,沉浸在楚文化的魅力和壽縣歷史的印跡中。映入眼簾的是各種精美的青銅器青銅器作為楚文化的代表之一,具有悠久的歷史和獨特的藝術風格。小組成員看到各種精美的青銅鼎、青銅矛、青銅劍、青銅器皿等。這些器物制作精細,形態各異,細膩的紋飾與古老的銅色交相輝映,展現出楚文化的獨特魅力。除了青銅器之外還有格式各樣的金器,漆器,美輪美奐,無一不展示著楚韻悠長。

調研小組的成員在一塊金字塔型的擺件面前駐足,上面擺滿了金鈑,這些金鈑都是戰國時期的高額輔助稱量貨幣,用于大宗商貿活動。不同的金鈑上刻有著不同的圖案,一些上面刻有戰馬,象征著戰爭勝利的榮耀;還有一些刻有植物和昆蟲的圖案,可能象征著對大自然的親近。金鈑的形式有龜板形,方形,楔形等形狀楚金幣是楚文化的重要代表之一,楚金幣的制作技術非常高超,既顯示了楚國古代金屬冶煉和工藝的水平,也展現了楚文化的繁榮和輝煌。這些金幣也是交流和貿易的媒介,反映了楚國與其他國家的經濟往來和文化交流。楚金幣的存在,不僅是楚文化的寶貴遺產,更是中華民族五千年文明的一部分。

走過了楚文化展區我們又來到了近代展區,令我們沒想到的是,壽縣居然也是安徽革命的策源地之一,在這里誕生了安徽最早的黨組織—中共小甸集特支,近代以來,革命先烈燦若群星,辛亥志士叱咤風云,共產黨人奮斗不息。他們帶領壽縣人民勇立革命潮頭,不畏艱難險阻,始終堅忍不拔,前仆后繼,譜寫了可歌可泣的壯麗篇章,在壽縣大地成長起來的革命隊伍不斷發展壯大,并投入到抗日戰爭和全國解放戰爭中,敢為人先、百折不撓的“小甸集特支精神”仍激勵壽縣人民英勇斗爭,為中華人民共和國的誕生作出了巨大貢獻。

尋訪完整個博物館,成員們都感慨萬千,一方面是這次參觀讓成員們更加深入地認識到楚文化的博大精深和壽縣歷史的底蘊。他們被楚文化的魅力所吸引,對古代歷史和文化有了更深入的認知和感悟。這也讓他們對自己的文化傳承和歷史使命有了更深刻的思考和理解。另一方面,成員們充分感受到了當時革命先烈的壯志,先烈們以頑強的意志和不屈的精神,為了理想和信念,勇往直前,甚至不惜獻出自己寶貴的生命。他們用血肉之軀和無私奉獻,為后世鋪就了通往自由和繁榮的道路。成員們在觀賞這些革命先烈的遺物和照片時,不禁被他們的英勇事跡所感動。他們深切地感受到了那個時代的艱辛和革命精神的偉大,對革命先烈的崇敬之情油然而生。

此次參觀讓成員們對歷史的敬畏和珍惜更加深刻。他們從革命先烈身上汲取到了堅定的信念和為國家和民族奮斗的勇氣。這也激發了他們對社會進步和國家發展的責任感,激勵著他們為實現自己的理想和追求不懈努力。

- 作者:陳宇航 ,姚瑋燁 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2023-07-19 瀏覽:

- “紅色歷史,綠色傳承 ” ——會計金融學院“紅色江山長征路,垃

- 為積極響應共青團中央、全國青少年生態文明教育中心等舉辦的“美麗中國·青春行動”2023年青少年綠色長征科考實踐活動的號召

- 07-19 關注:0

- 淮師大八皖實踐小隊尋訪楚文化博物館

- 為了探尋楚文化的根源以及近代革命的變化,淮北師范大學2021級計算機科學與技術學院實踐小組(陳宇航,姚瑋燁),于2023年7月15日尋訪

- 07-19 關注:0

- 參觀輝山烈士陵園,感悟紅色精神

- 07-18 關注:28

- 追尋足跡憶黨史,紅色精神薪火傳

- 為深入貫徹落實黨的二十大精神,踐行青年牢記初心使命,傳承紅色基因的時代責任。7月9日,河南理工大學文法學院三下鄉“探尋工人運動足

- 07-18 關注:18

- 非遺文化,阜陽剪紙

- 為了積極配合淮北師范大學的社會實踐活動,本團隊于2023年7月15日前往阜陽市潁泉區舉辦的剪紙展。

阜陽市的民間剪紙藝術有著悠久的 - 07-18 關注:5

- 重溫紅色記憶,傳承紅色圣火

- 7月17日,山東理工大學管理學院Red Youth實踐團來到山東省泰安市徂徠山抗日武裝起義紀念館,重溫歷史,進行實地參觀學習。

- 07-18 關注:3

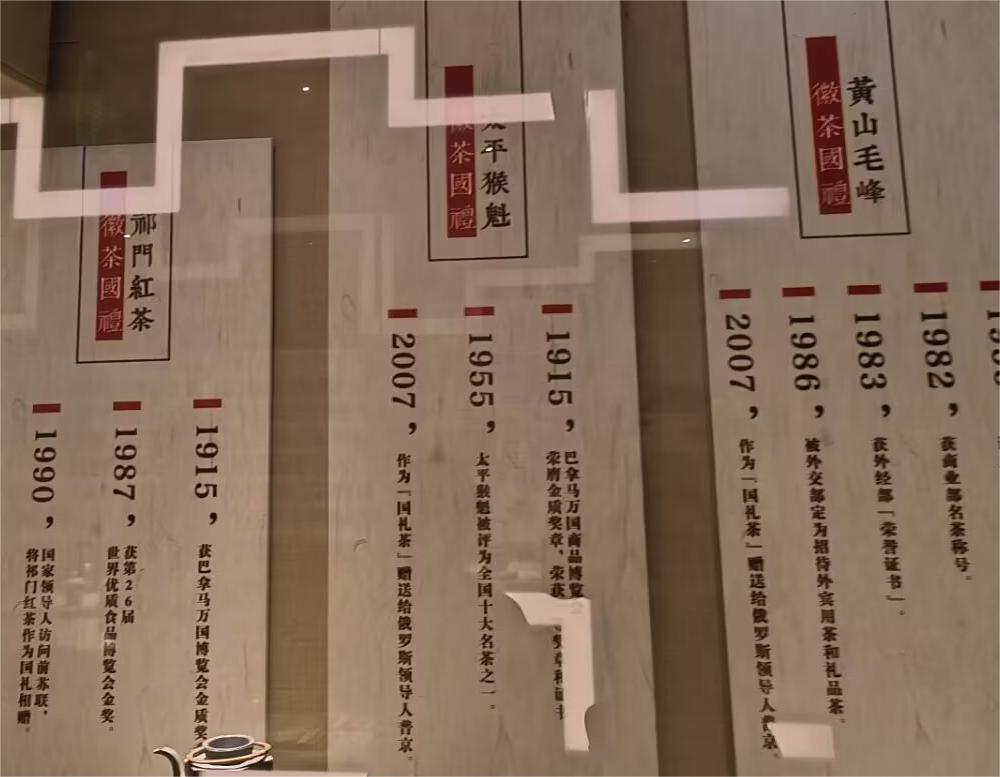

- 聚焦城鎮發展,守望振興藍圖——黃山市茶業及旅游業發展成就調研

- 三下鄉活動中關于黃山市茶業及旅游業發展進行的調研活動。

- 07-18 關注:3

- 安徽楚文化博物館實踐報告

- 2023年7月,淮北師范大學學子來到安徽楚文化博物館。學子們在調研過程中,不僅對展示的文物有了一定的了解,還提高了文化認同感及自信

- 07-18 關注:22

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有