大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

紅韻石承|感悟總書記重要論述 揚厝頂上的藝術盛宴

泉州1月20日電(通訊員 李美燁)

為了深入領悟習近平總書記關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,感受文化傳承和文化自信在惠安石雕非遺傳承中的具體體現,集美大學“紅韻石承”實踐隊響應黨和政府的號召,在集美大學閆語老師、陳丹蕾老師的指導下,于2025年1月20日前往泉州市惠安縣進行實地考察,非常有幸拜訪了回鄉承父之志的“95后”惠安女——陳媚媚老師,深入了解非遺文化,深入探尋弘揚非遺文化的新路徑。

泉州剪瓷雕,又稱堆剪、剪粘、嵌瓷等,是將彩瓷碗、陶罐、花瓶等作為主要材料,用特制的剪鉗工具進行修剪,拼接、堆疊成各種場景,鑲嵌于府廟殿堂之屋頂、翹角及墻面等處。這種技藝起源于廟宇和祠堂的屋頂裝飾,以其五彩斑斕的陶瓷碎片和獨特的制作工藝而著稱,是閩南地區極具特色的傳統手工技藝,為閩南的紅磚古厝和燕尾脊添加了別樣的風采。其技藝作為閩南地區古建筑手工技藝的主流,始于唐五代,傳承至今,已逾千年。2006年5月20日,惠安石雕經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

陳媚媚老師還介紹了剪瓷雕作品豐富的寓意,作品中展現了馬上有一個猴子意為馬上封侯,寓意著飛黃騰達,這些美好的寓意都通過剪瓷雕這一藝術形式得以生動呈現。她表示,希望通過自己的努力,讓更多的人了解和喜愛剪瓷雕,讓這一非遺技藝得以更好地傳承和發揚。

藝,更是一種文明記憶的傳承。

她們的堅守下,剪瓷雕這一凝固在屋頂上的絕美藝術將繼續綻放光彩。

為了深入領悟習近平總書記關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,感受文化傳承和文化自信在惠安石雕非遺傳承中的具體體現,集美大學“紅韻石承”實踐隊響應黨和政府的號召,在集美大學閆語老師、陳丹蕾老師的指導下,于2025年1月20日前往泉州市惠安縣進行實地考察,非常有幸拜訪了回鄉承父之志的“95后”惠安女——陳媚媚老師,深入了解非遺文化,深入探尋弘揚非遺文化的新路徑。

泉州剪瓷雕,又稱堆剪、剪粘、嵌瓷等,是將彩瓷碗、陶罐、花瓶等作為主要材料,用特制的剪鉗工具進行修剪,拼接、堆疊成各種場景,鑲嵌于府廟殿堂之屋頂、翹角及墻面等處。這種技藝起源于廟宇和祠堂的屋頂裝飾,以其五彩斑斕的陶瓷碎片和獨特的制作工藝而著稱,是閩南地區極具特色的傳統手工技藝,為閩南的紅磚古厝和燕尾脊添加了別樣的風采。其技藝作為閩南地區古建筑手工技藝的主流,始于唐五代,傳承至今,已逾千年。2006年5月20日,惠安石雕經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

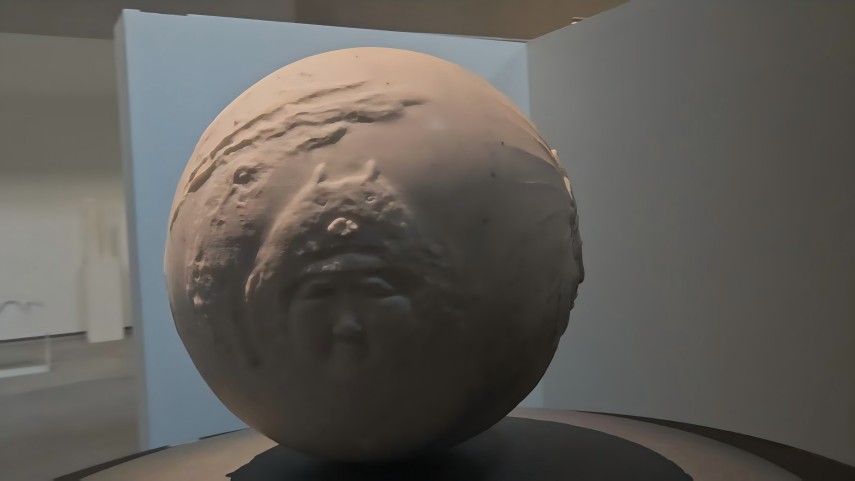

圖為鎮館之寶《照墻》 李州楷攝

在九匠九非遺傳習文化園,惠安石雕給人呈現出的是麻雀雖小五臟俱全的獨特精致感。其傳承者陳媚媚老師是一名生長在閩南古建世家的“95后”惠安女。從小對古建雕刻耳濡目染的她,對家鄉獨特的雕藝文化懷有濃厚興趣。陳媚媚老師的講解,實踐隊隊員對剪瓷花有初步的了解:傳統的傳統的剪瓷雕作品需要經歷白描、剪瓷、雕刻、粘貼成型的一系列過程,用黃麻絨和著紅糖漿發酵制成的粘度好的泥灰,打好泥塑胚型,再黏貼上剪瓷片,內里更是有著一幅鋼筋鐵骨,工匠利用鋼筋鐵絲等材料作為骨架,讓各種飛禽走獸穩穩立于屋脊之上。陳媚媚老師還介紹了剪瓷雕作品豐富的寓意,作品中展現了馬上有一個猴子意為馬上封侯,寓意著飛黃騰達,這些美好的寓意都通過剪瓷雕這一藝術形式得以生動呈現。她表示,希望通過自己的努力,讓更多的人了解和喜愛剪瓷雕,讓這一非遺技藝得以更好地傳承和發揚。

圖為陳媚媚老師向實踐隊員們講解作品寓意 李州楷攝

陳媚媚向隊員們介紹了石雕的兩大派別:南派與北派。其中南派石雕更加講究一種細膩感。以石獅子為列,北方的獅子更加的粗獷,展現出獅子的威風,寫實感更強。而南派更加注重細節上細膩的雕琢。她表示,目前雕藝博物館是他們將剪石雕與現代風格相結合的新形式,主要用于吸收和融匯海內外的藝術名家的石雕的工藝,以藝術名家們之間的藝術交流打破傳統石雕的風格界限。同時,藝術館與博物館積極探尋對于石雕藝術與生活的聯系,也是一種獨特的嘗試,石雕的現代風格還有許多領域需要我們去慢慢探索,石雕不僅僅是一門吃飯的手藝,更是一種文明記憶的傳承。

圖為實踐隊隊員對剪瓷雕傳承人陳媚媚老師進行專訪 李州楷攝

此次實踐不僅讓實踐隊員們近距離領略了剪瓷雕的獨特魅力,也讓大家看到了陳媚媚老師等非遺傳承人在保護和傳承傳統文化方面所做出的努力。相信在她們的堅守下,剪瓷雕這一凝固在屋頂上的絕美藝術將繼續綻放光彩。

實踐隊與陳媚媚老師合影 陳靜瑩攝

- 作者:李美燁 來源:原創

- 發布時間:2025-02-16 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 紅韻石承|循領袖足跡 續八閩非遺

- 習近平總書記在2013年8月的全國宣傳思想工作會議中強調,中華民族創造了源遠流長的中華文化,中華民族也一定能夠創造出中華文化新的輝

- 02-16 關注:0

- 紅韻石承|走進霞飛雕刻藝術館 領略雕刻藝術魅力

- 為深入學習領悟習近平總書記關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,認識惠安石雕在非遺傳承中的實踐成果。在集美

- 02-16 關注:0

- 紅韻石承|觀鼎立藝術館,探雕刻藝術之美

- 為深入學習領會習近平總書記關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,深入了解雕藝文化,感悟傳統技藝魅力。近日,

- 02-16 關注:0

- 紅韻石承|傳承非遺 鑄就輝煌

- 2024年1月20日,為深入關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,感受文化傳承和文化自信在惠安石雕非遺傳承中的具

- 02-16 關注:0

- 紅韻石承|感悟總書記重要論述 揚厝頂上的藝術盛宴

-  為了深入領悟習近平總書記關于加強文化遺產保護傳承、弘揚中華優秀傳統文化的重要論述,感受文化傳承和文化自信在惠安石雕非遺傳

- 02-16 關注:0

- 科技創新助力紅色傳承 探索黨性教育新模式 ——全國首個民間自發

- 02-10 關注:14

- 科技賦能水鄉文化 探索智慧旅游新模式 ——烏鎮景區元宇宙技術應

- 02-10 關注:35

- 科技賦能景區發展 元宇宙點亮黃河文化 ——元宇宙技術在青銅峽黃

- 02-10 關注:13

-

客服QQ:471708534 大學生新聞網©版權所有