大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)

浪里白條實(shí)踐團(tuán)直播講“技”:水下機(jī)器人成黃河生態(tài)治理“新幫手”

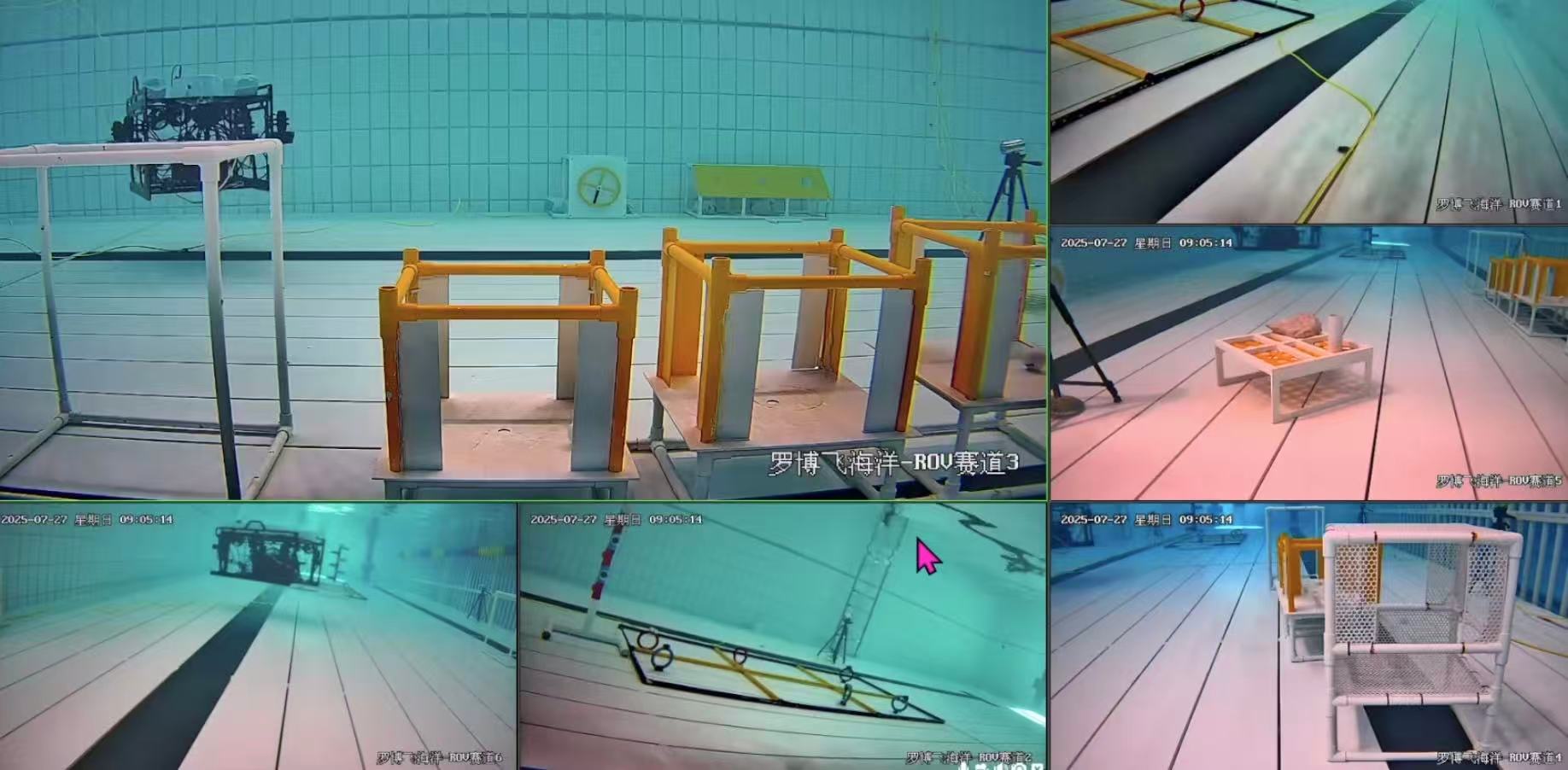

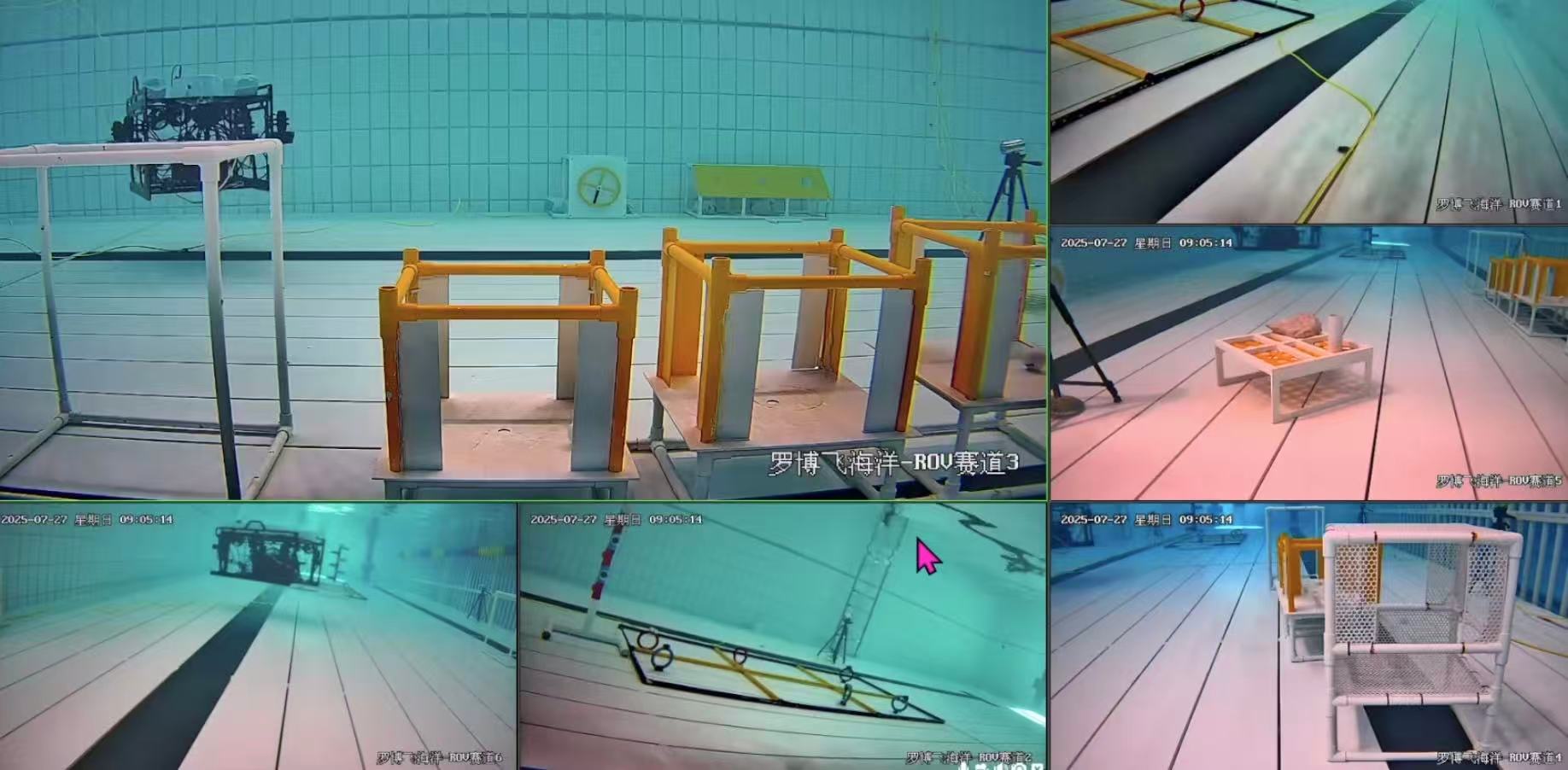

7月27日,浪里白條實(shí)踐團(tuán)與導(dǎo)師一同走進(jìn)直播間,這場(chǎng)以“水下機(jī)器人技術(shù)賦能黃河流域生態(tài)治理”為主題的直播,讓不少觀眾看到了科技守護(hù)黃河的鮮活模樣——而實(shí)踐團(tuán),正是這場(chǎng)“科技與生態(tài)對(duì)話”的核心推動(dòng)者。

鏡頭前,實(shí)踐團(tuán)成員帶著自己參與調(diào)試、改進(jìn)的水下機(jī)器人“亮相”:有的機(jī)器人搭載著高清攝像頭,能穿透渾濁的黃河水拍攝河床地貌;有的裝著特制采樣裝置,能精準(zhǔn)提取不同深度的水樣。“以前在黃河沿岸調(diào)研,淺水區(qū)還能靠人工,深水區(qū)和險(xiǎn)灘就只能‘望水興嘆’。”實(shí)踐團(tuán)一位成員拿起機(jī)器人的傳感器部件介紹,現(xiàn)在這些“小家伙”能下潛到數(shù)十米深的地方,把水溫、溶解氧、底泥厚度等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳回,“就像給黃河裝了‘水下聽診器’”。

直播中,實(shí)踐團(tuán)還分享了一次真實(shí)的應(yīng)用經(jīng)歷:去年在黃河某段支流做生態(tài)監(jiān)測(cè)時(shí),他們用水下機(jī)器人發(fā)現(xiàn)了一處隱蔽的排污口——要是靠傳統(tǒng)的沿岸巡查,可能要花上幾天才能找到。“數(shù)據(jù)準(zhǔn)了,治理才能有的放矢。”導(dǎo)師在一旁補(bǔ)充道,實(shí)踐團(tuán)的價(jià)值,就在于把實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)“落地”到黃河岸邊,讓先進(jìn)設(shè)備真正幫上治理的忙。

這場(chǎng)直播里,沒有復(fù)雜的公式,只有實(shí)踐團(tuán)帶著機(jī)器人跑現(xiàn)場(chǎng)的故事;沒有空泛的概念,只有“機(jī)器人怎么幫黃河”的實(shí)在講解。正如觀眾在評(píng)論區(qū)說的:“原來守護(hù)黃河,還有這樣一群年輕人在用科技使勁兒。”

鏡頭前,實(shí)踐團(tuán)成員帶著自己參與調(diào)試、改進(jìn)的水下機(jī)器人“亮相”:有的機(jī)器人搭載著高清攝像頭,能穿透渾濁的黃河水拍攝河床地貌;有的裝著特制采樣裝置,能精準(zhǔn)提取不同深度的水樣。“以前在黃河沿岸調(diào)研,淺水區(qū)還能靠人工,深水區(qū)和險(xiǎn)灘就只能‘望水興嘆’。”實(shí)踐團(tuán)一位成員拿起機(jī)器人的傳感器部件介紹,現(xiàn)在這些“小家伙”能下潛到數(shù)十米深的地方,把水溫、溶解氧、底泥厚度等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳回,“就像給黃河裝了‘水下聽診器’”。

直播中,實(shí)踐團(tuán)還分享了一次真實(shí)的應(yīng)用經(jīng)歷:去年在黃河某段支流做生態(tài)監(jiān)測(cè)時(shí),他們用水下機(jī)器人發(fā)現(xiàn)了一處隱蔽的排污口——要是靠傳統(tǒng)的沿岸巡查,可能要花上幾天才能找到。“數(shù)據(jù)準(zhǔn)了,治理才能有的放矢。”導(dǎo)師在一旁補(bǔ)充道,實(shí)踐團(tuán)的價(jià)值,就在于把實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)“落地”到黃河岸邊,讓先進(jìn)設(shè)備真正幫上治理的忙。

這場(chǎng)直播里,沒有復(fù)雜的公式,只有實(shí)踐團(tuán)帶著機(jī)器人跑現(xiàn)場(chǎng)的故事;沒有空泛的概念,只有“機(jī)器人怎么幫黃河”的實(shí)在講解。正如觀眾在評(píng)論區(qū)說的:“原來守護(hù)黃河,還有這樣一群年輕人在用科技使勁兒。”

- 來源:山東理工大學(xué)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-23 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)推薦

- 長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)子走進(jìn)遵義偉大轉(zhuǎn)折劇場(chǎng):追尋紅色記憶,感悟轉(zhuǎn)折擔(dān)當(dāng)

-  8月22日,長(zhǎng)安大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院“紅韻黔程·遵義逐光”暑期社會(huì)實(shí)踐隊(duì)9名師生奔赴貴州省遵義市的偉大轉(zhuǎn)折劇場(chǎng),尋訪紅色足

- 08-23 關(guān)注:1

- 長(zhǎng)安大學(xué)探訪遵義紅軍總政治部舊址:紅色基因永傳承,革命精神照初心

- 8月22日,長(zhǎng)安大學(xué)“紅韻黔程·遵義逐光”社會(huì)實(shí)踐隊(duì)奔赴貴州省遵義市紅軍總政治部舊址,踐行2025年長(zhǎng)安大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院“行走

- 08-23 關(guān)注:1

- 長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)子赴遵義開展紅色研學(xué):重溫會(huì)議精神,砥礪青春使命

- 近日,長(zhǎng)安大學(xué)“紅韻黔程,遵義逐光”暑期社會(huì)實(shí)踐隊(duì)赴貴州遵義,開展了以“行走的思政課”為主題的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。

- 08-23 關(guān)注:1

- 鞍鋼轉(zhuǎn)型:鋼鐵巨人的綠色答卷

- 7月23日至24日,東北大學(xué)"馬院赴遼寧鞍山社會(huì)實(shí)踐團(tuán)"前往鞍鋼博物館、鞍鋼生態(tài)園、大孤山鐵礦等地點(diǎn)開展研學(xué)活動(dòng)。通過觀摩綠色化生產(chǎn)

- 08-23 關(guān)注:0

社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)熱點(diǎn)

- 大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐網(wǎng)站推薦投稿指南

- 志愿力量賦能暑期:橋中社區(qū)夏令營(yíng)用愛與創(chuàng)意點(diǎn)亮少年

- 翠柏青松伴英烈,豐碑矗立憶英魂 ——福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院“溪心河護(hù)”實(shí)踐隊(duì)赴福鼎市開展愛國(guó)主義教

- 青春擔(dān)當(dāng),愛心傳遞

- 傳承沂蒙精神,點(diǎn)亮知識(shí)未來:大學(xué)生沂蒙情協(xié)會(huì)支教活動(dòng)圓滿結(jié)束

- “捐資助學(xué)在心中,沂蒙精神芳永傳”

- 走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校——紅韻溯源尋訪團(tuán)開展紅色文化宣傳

- 實(shí)地調(diào)研——紅韻溯源尋訪團(tuán)走訪紅色景點(diǎn)

- 半載艱辛成此壩,一庫(kù)清水映丹心

- 愛灑沂蒙,筑夢(mèng)未來 —— 山東建筑大學(xué)志愿者走進(jìn)沂蒙山區(qū)獻(xiàn)愛心

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有